Sep

マルセル・ラピエールのCH-CAMBON シャトー・カンボン情報

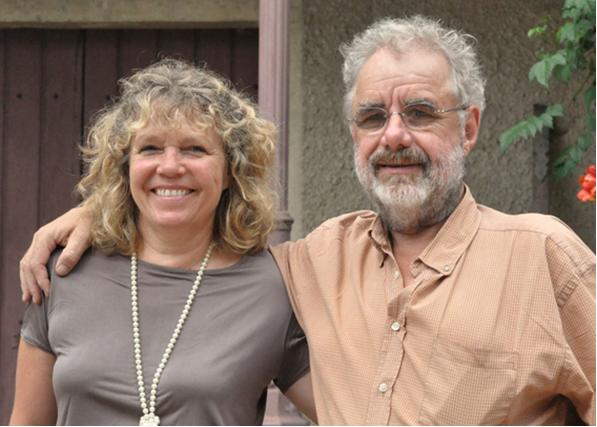

マルセル・ラピエールのCH-CAMBON シャトー・カンボン情報 マリー・ラピエールとマルセル・ラピエール(シャトー・カンボンにて) ラピエール・ファミリーは1995年にシャトー・カンボンを購入した。ボジョレ地区において別格の歴史と由緒あるカンボン一族が築いたシャトーを手に入れることができた。カンボン氏の名はフランス中に“カンボン通り”という道があるくらい有名で尊敬を得ていた人物だった。1900年代の初頭、フランスと英国の国際関係で画期的な活躍をした人物だった。そのカンボン・ファミリーがずっと管理していたシャトーと畑をマルセルが95年に購入する栄誉を得た。 畑、醸造所を少しずつ整備して15年の歳月が過ぎた。 名誉あるカンボンの名にふさわしいワインを造るべく自然栽培・自然醸造を実施してきた。畑は14ヘクタールあり、粘土質土壌である。今はマリーさんが担当している。 カンボンの名にふさわしいワインが実現。 日本のインポーター、テラ・ヴェールの片岡社長の訪問 テラ・ヴェール社がシャトー・カンボンの輸入代理店に決定 片岡社長からテラ・ヴェールの経営理念の説明を聞くマルセル ラピエール。ファイン・ワインへの輸入販売へとシフトしていく方針を説明。 両者の接点が見出され、2010年8月よりテラ・ヴェールが シャトー・カンボンの輸入代理店になることが決定。 行動派の片岡社長は、打診があったその週にカンボン訪問を決意し、即マルセル・ラピエールと面会に臨んだ。 本物ワイン伝播にかける情熱と行動にマルセルも喜んで合意。 乾杯はマルセルの友人シャンパン“ドラピエのブリュットナチュール”で! マルセルが片岡社長に自分の今日までの変遷を語る! ドラピエ・ブリュット・ナチュールを飲みながら団欒 マルセル『お父さんから醸造所を引き継いだのは1973年23歳の時でした。それまではワイン学校でワイン造りを勉強していました。当然、学校で勉強した通りに除草剤を撒いて、化学肥料を使用し、補糖やSO2の大量添加も実施しました。そして人工酵母を使用する当時の最先端のワイン造りをも開始しました。それまで私のお父さんは自然な栽培、醸造を普通にやっていました。学校を出てディプロマを取ったばかりの私は、お父さんのやってきたことを全て最新の方法に切り替えました。その事について、私のお父さんは一言も口出しをせず見守っていました。3年程経過して自分の畑の変化に疑問を持ち始めた、畑が固くなっていくのを目の当たりにした。そして、自分の造ったワインが飲めなくなってしまった。それを期にお父さんがやっていた自然な栽培、自然な醸造に少しずつ戻していった。そして1978、79年に大樽一つ分を自然な醸造を試作した。 そして80年は大樽二つ分の自然醸造をやった。これが大評判になった。村のお年寄りに“昔のボジョレ・ワインみたいだね!”と云われて嬉しかった。そして、当時、有名だった画家が私のワインを気に入ってくれて、ジュル・ショーヴェ先生を紹介してくれました。それから、9年間はジュル・ショーヴェ先生について自然なワイン造りを科学的手法によって造る方法を学びました。 そして、ジュル・ショーヴェ先生の友人だったリヨンの偉大なる料理人アラン・シャペル氏にも紹介してもらいました。ジュル・ショーヴェ先生はアラン・シャペルが新人のころから色々相談していた。アラン・シャペルも絶大な信頼を先生に寄せていた。何か新作の料理ができると必ず先生を呼んで最初に食べてもらって意見を聞いていたのです。それ以来アラン・シャペルさんは私の処によく寄ってくれるようになって色々指導してもらいました。私のワインをレストランで使ってくれていました。87年には私のワインを使ったカーナール・オ・モルゴンがメニューに入り、大人気でした。収穫の時は、“ジュルネ・ド・ヴァンダンジュ”収穫時期の一日をアラン・シャペルと過ごす日に充てて収穫の喜びを共に分かちあいました。』 マルセルがジュル・ショーヴェ博士やアラン・シャペルより学んだこと 『料理もワインも美味しさ・旨味の根源は素材そのものであること』 料理の世界でソースやスープの旨味 化学調味料で付けた旨味と素材の肉や野菜から抽出した旨味の違いは明白です。 ワインの旨味 よく耕して生きた畑で育つ健全な葡萄の樹の根っ子が地中深くから吸い上げたミネラルの旨味は格別です。 除草剤や殺虫剤、化学肥料で微生物が死に絶えた土壌で育つ葡萄の樹はミネラルを吸い上げる力がなく醸造上で人間が補糖したり、補酸したり人工酵母を使ったり、人工的テクニックを使わなければワインの旨味が出ません。人工的に加味した旨味、と土壌の旨味が区別できないプロの料理人やソムリエが多く存在するのは残念なことです。化学調味料の味噌汁と鰹だしの味噌汁の旨味の違いは日本人なら大半の人は理解できるはずです。 ワインの旨味も全く同じことです。 本物のワインの美味しさを求めて、ヴァン・ナチュールを! 本物の美味しさを造るには、安易な方法では得られないことは、料理人の世界では当たり前のことです。 ワインの世界も同じで、栽培上安易に仕事を楽にするために除草剤や化学肥料をまいたりすると、本物の旨味は得られなくなってしまいます。 マルセルはそんな本物の旨味を追求するワインをVIN NATUREヴァン・ナチュールと命名しました。 1960年代以前のワインはすべてヴァン・ナチュールです。1885年の格付け当時のボルドー・グラン・クリュも全てヴァン・ナチュールです。何故なら除草剤も化学肥料も人工酵母もまだ存在していなかった時代だったからです。葡萄の樹の根っ子が土壌の深いところから吸い上げたミネラルの旨味だったのです。自然派ワインを安易に批判する一部の料理人の方々には、表面上の美味しさだけでなく、もう少し深く洞察して頂ければと願っています。根本は料理もワインも同じことです。 2010年マルセル・ラピエール・ヌーヴォーの伝統のラベルが復活 シャトー・カンボンの畑で造るマルセル・ラピエール・ヌーヴォーは テラ・ヴェール社より2010年は、左記の伝統ラベルが復活します。 片岡社長は長い間、親しまれていたラベルの復活の選択をしました。 27月から8月末までの葡萄の色づきの変遷 2010年の夏は日本と違って比較的涼しい夏となっています。 毎年、収穫までに色んな事が起きます。今年も色んなことが起きました。 6月6日には大雨が降り、標高が高い斜面にある葡萄園は畑の土が流れて大変でした。 7月10日にはボジョレ北部に強烈な雷と嵐のような雹に襲われた。標高の高い北部の一部では多大の被害に遭いました。過酷にも80%も被害を被った醸造元もありました。 その後、ある程度の乾燥が続き、雹に当たった葡萄の実の傷口が乾燥したお陰で病原菌が大発生するのを避けられました。その後も中庸の太陽でゆっくり色づきが進み、順調に熟度が上がってきています。 ガメイ品種は強烈な太陽光線よりも中庸な太陽でゆっくり熟した方がフェノリックの熟成が綺麗に進みます。 8月後半に入って朝夕の寒暖差が大きくなり、ポリフェノールの最終熟成段階には理想的になってきました。 去年の強烈な太陽を思わせるパワフルな2009年ミレジムと違って、繊細な柔らかいガメイ品種らしいワインになりそうです。 幸いにもマルセル・ラピエールの畑は最小の被害を受けただけで順調に熟度が進んでいます。 繊細な果実味のバランスのよいヌーヴォーになりそうです。