Étiquette : Domaine de l’Aiguelière

23

Mar

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Languedoc

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Languedoc

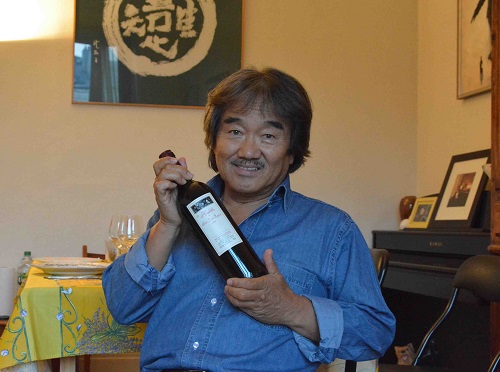

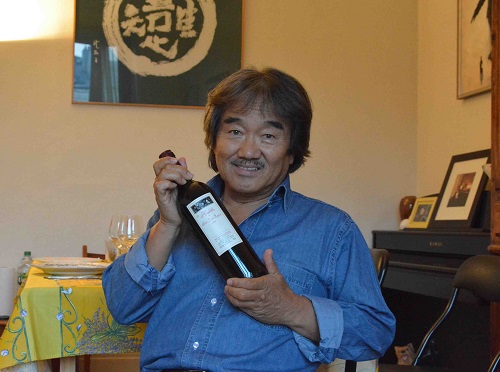

今日は久々のパリ。自宅のカーヴに降りて懐かしいワインを出してきた。 友人も来るし、飲んでみたいワイン10本ほど選別。 まだ、90年台の前半に一世を風靡したワイン。まだ、自然派ワインなんて言葉が世間では使っていなかった時代のワイン達だ。 まずは、この一本。Paul Louis Eugène*ポール・ルイ・ウジェンヌのHABILISアビリス。 ミネルボワの山の中に住む仙人のワインだ。 カリニャン100%のワイン。今でこそ、カリニャン100%のワインを造る人がいるけど当時は、南仏では 駄もの品種として、ドンドン引き抜かれていた品種。 それを、キチッと造ればこうなる、というのを教えてくれたワイン。カリニャンは酸のあって南仏のピノである。 Paulポールのワインでもう一本、メルロー、カベルネ、マルベック(コ)というボルドー品種のブレンドワインがある。そうRouge Feuille ルージュ・フイユ1994を開けた。24年も熟成した南仏ワイン。 こちらの方がより果実味が残っていたのには驚いた。 ここまでラングドックの歴史を飲むと、どうしてもこの人は欠かせない。ラングドック・ワインのイメージを変えた 偉大な人、そうAimé Commeyra*エメ・コメイラスさんだ。Domaine de l’Aiguelière*ドメーヌ・ド・レグリエールのワインだ。 Domaine L’ Aiguelière Tradition 1993 を開けた。26年も熟成したラングドックワイン。 これは、四次元カラフに入れた。 あまりにもの若々しいしさ驚かせれた一本だ。 初めて訪問した時の事を今でもハッキリと覚えている。 ラングドックの歴史を造りあげた人のオーラは凄いものがあった。 あの時の事を思い出しながら、味わった。ワインは素晴らしい。 最近の若い人、特に自然派ワイン愛好家の人達はあまり古いワインを飲む習慣,機会がないのが残念だと思う。 彼らの中には、チョット枯れ葉風の香りがすると、『もうこのワインは過ぎている!』と言い切ってしまう人が多いのが残念だ。これは、フランス人も日本人も同じだ。 だから、若い人と古酒を飲むときは、よく気をつけている。 20年以上熟成すると、やや枯れた風味の中の旨味を味わうのも古酒を楽しみだ。 Minervoisミネルヴォワといえばこの人も欠かせない。そうDomaine Charlotte et Jean Baptiste Sénat*ドメーヌ・シャルロット・エ・ジャン・バティスト・セナだ。 本当はBOIS DE MERVEILLEボワ・ド・メイヴェイユを飲みたいけど、ストックがなかったのでCuvee des Arpettesキューヴェ・デ・ザルペット2001を開けた。 ラングドック地方の歴史を飲む試飲会となった。ヤー、ワインは楽しい。20年前の事が昨日のように蘇ってくる。これも古酒の楽しみ方の一つ。 葡萄を酵母菌で発酵させただけで、時を超えて20年後に楽しめるとは、ワインは素晴らしい。

27

Oct

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Languedoc

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Languedoc

ラングドック地方でワインを造っているクリスティーヌ・コメラスさんは、とにかくダイナミック! 一目見ただけで、どこまで連れて行かれるのだろう・・・と思ってしまう人物! それもそのはず! 彼女は女醸造家、男世界でやっていく為には、パワーが必要!! 今日はブドウの収穫を行った日! ちょうど私達が付いた時に、ブドウの実と房を別々にするエグラパージュの作業真っ最中! ムキムキなお兄さんがブドウを少しづつ丁寧に機械の中に流し込みます。 この中で、ブドウの実は房と別々になり、ブドウの身はポンプを伝わり大きなステンレスタンクの中へと・・・ そして発酵が始まります! クリスティーヌは2006年以降エグラパージュを行っています。 彼女のこだわりなのです! そうするにより、出来上がるワインはとてもフルーティーでなめらかな、エレガントな味わいになるのです! ここでチョイとつまみ食い・・・ 美味しい~~~~! パクパクと食べてしまいたくなるぐらいの甘さ! これなら100%最高なワインが出来上がるはず! そして試飲室へLet’s go! グルナ2006*Grenat 2006 品種:グルナッシュ100% 樹齢:20年 テロワール:砂岩質 飲みやすくてミネラル感が抜群!特に綺麗な酸味が印象的! レグリスと黒フルーツの香りが口の中で広がり、とても繊細なワインです! しかもラベルもリニューアルして、とりシンプルになりました! グルナの文字の部分が少しデコボコになっていて、触った触感も気持ちいいです・・・!(個人的な感想です・・・!) サルマン2007*Sarments 2007 品種:ヴィオニエ50%、ソビニョン50% 樹齢:13年 テロワール:石灰質 低温でゆっくりと醸造し、シュール・リ熟成されたブドウから出来たワインはまろやか!石灰質のテロワールから引き出されたミネラル感とフレッシュさ。そこにはグレープフルーツに似た酸味がシュワ~っと感じられます! コート・ドレ2004・2005・2006*Côte Dorée 2004・2005・2006 品種:シラー100% 樹齢:60年 テロワール:粘土石灰質 11ヶ月間オ-ク樽で熟成。 2004年は繊細な味わい、2005年はカシスや黒フルーツのアロマが特徴的、そして2006年はしっかりとした骨格と、それぞれの特徴はあるけれども、まとめて言うと、どのヴィンテージでも上手い・・・! いつでもどこでも飲みたくなるような、必要的なワイン! コート・ルース2004・2005・2006*Côte Rousse 2004・2005・2006 品種:シラー100% 樹齢:60年 テロワール:砂岩質 11ヶ月間オ-ク樽で熟成。 エレガントなタンニンと、その滑らかさが印象に残ります! 特に2005年はグイグイと飲めてしまうほどフレッシュ! とても南のアルコール度数が高いワインとは思えません! コート・ルース、そしてコート・ドレは世界的にも注目されています! この二つのキュベは、同じ品種なのに全然味も香りも違う・・・ これぞテロワールの違い!! 2009年はどう?と聞いたところ: 『今年はとても乾燥していて、収穫量も低かった。2003年、最も乾燥していた年より低いのよ!でもグルナッシュもシラーも最高な熟成度の時期に収穫したから、最高なワインが出来るはず。後はブドウたちの力を信じるしかない!』とやっぱりカッコイイ発言が・・! これからもそのパワーと女に魅力で、最高なワインを造って下さいね! Domaine de l’Aiguelière のワインについてのお問い合わせは、こちらまでお願いします: BMO 株式会社 TEL : 03-5459-4243 FAX:03-5459-4248 MAIL: wine@bmo-wine.com http://www.bmo-wine.com

15

Mar

Par Kimitake

Publié dans PHILOSOPHY, Languedoc

Par Kimitake

Publié dans PHILOSOPHY, Languedoc

ワインを愛する気持ちがこの仕事を選ばせたのか、この仕事に就いたからワインを愛するようになったのか、エメ・コメラスは50歳を越えた頃から半生を振り返ってはそのように哲学的な自問に対する答を探すようになった。 具体的な示唆があったわけではなかった。兄がボルドー大学の教授であったことも何処かで影響があったのかも知れない。 だが、彼がお金に不自由ない生活を確保し、余生のことを考え始める時期になってそのようなワインに対する特別な愛情が膨らんできたというのは運命というよりは宿命と呼んだ方がよいだろう。 エメは、ワイン生産地としては知名度の低いラングドック地方の農協組合長だった。 実直な人柄で、多くの人たちから信頼されていた。 安物ワインというレッテルも、数で勝負とばかりワイン最大消費国の底辺の礎を担うのだと自分に言い聞かせて来た。 ところが壮年期の真っ盛りに、ふとこれで良いのだろうかと考えるようになった。 それは、このラングドックという土壌に日々暮らす者として、また誰よりもワインを愛する者として、この故郷の土壌が持つだろう無限大の可能性に挑戦したいという願いが心の扉を叩くからであった。 底辺から頂点への挑戦。 もしかしたら、ずっと以前から分かっていたことなのかもしれなかった。 それなのに無理矢理心に蓋を落としていたのは、矢張り生産者たちへの遠慮があったからであろう。 エメが考える高品質への挑戦は、即ち生産量の激減と結びつくからであった。 しかし自分の大いなる夢を現実化させることこそがラングドック地方の発展を牽引する原動力になると確信したエメは、一軒一軒農家を説得することを決心した。 エメの説得は、徒労に終わった。 初めから結果は容易に想像出来たのだが、それでも自分の意見をぶつけたかったからだ。 彼が提案した内容は、例えば一本のブドウの木から摂れるぶどうの房をこれまでの平均30房から8房程度に減らしてテロワール(土壌の風味)を凝縮するとか、除草剤は一切使用せず雑草駆除は人間の手で行うとかであった。 安いワインを大量に売り捌いて生計を立てていたラングドック地方の造り手たちにとって、この提案は正気の沙汰ではなかった。 何故なら、生産量は約四分の一に減少し、それにも増して人件費は増える。 量り売りが一般的なラングドックのワインでは想像も出来ない贅沢なやり方であったからだ。 しかしエメは徒労と知りながらも、毎日農家を訪問しては説得して廻った。 やがて一年の月日が経ち、賛同者は一人も得られなかった。何度も来るエメに対し、最初の頃は農協組合長として敬服して聞いていた農家たちも、仕舞いには愛想が尽きてしまい、そんなにやりたいのならば自分でやればいいではないかと言い出す者が出てくる始末であった。 エメは流石に落ち込み、長い間心の中の暗い淵を彷徨った。 しかしエメの愛すべき長所は、諦めた後は只管前向きに前進するというところであった。 農協組合長という名誉職を辞任するまでに長い時間は必要なかった。 誰も賛同してくれない以上は、自分でやり遂げるしかない。そう決意した翌週、エメは辞任した。妻も年頃の一人娘も、黙ってエメの決断を見守った。 それからというものエメは、金策と土地探しに明け暮れる毎日を過ごした。 そして1984年、ラングドックのブドウ畑を歩き回った後でエメが白羽の矢を射したのは、AOC コトー・ド・ラングドックで最も自然環境が良いといわれるモンペイルーの25ヘクタールのブドウ畑であった。 自分の持つ財産全てを抵当にいれ、銀行からお金を借りて購入した畑は、前のオーナーがブドウ造りに無頓着な人であったことが寧ろ幸いし、人の手が殆ど加わることのない荒れ果てた自然のままであった。 エメが最初にしたこと。それは一本一本の木に対して語りかけることだった。 彼は来る日も来る日も木に話しかけ、会話した。 見る者たちは怪奇の視線を送ったが、彼は畑の中で実に満足していた。 そうして体力の無い木や病弱な木、そしてやる気の無い木には謝りながら間引きしていった。毎朝日の出と共に畑へ行き、日没まで其処で過ごした。 雑草取りさえも、彼は誰にも手伝わせなかった。そうして3年もの間、エメは只管土壌と木の手入れのみに専心した。 漸くワイン醸造を手がけようとした頃、偶然エメと畑へ行った愛娘はその光景に自分の目を疑った。 そして醸造という格闘が始まった。 エメは、本当に美味しいワインの味というものは十人十色で意見が違うと信じ、地元でもワインの味に煩い者ばかり40人を集めて尊属のモニターとして契約し、シラー、グルナッシュなどの品種毎にどのような味が美味しく感じるかを意見させ、全てを網羅する味というのをそれらから逆算し、農作業から醸造までそれに見合うように調整しようと試みた。 勿論理論的な部分は実兄であるボルドー大学教授が活躍した。 二人三脚で行った試行錯誤のワイン造りは、完成するまでに3年間を要した。 つまり、土地を購入してから6年もの間、ワインは市場に出ることはなかったのである。 エメのワインは、地元モンペイルーでは瞬く間に名声を得た。 営業活動をする時間さえ惜しんで畑へ行くエメにとって、地元で買ってくれる人がいればそれでよかった。 しかしある日、ソムリエ世界チャンピオンのフォール・ブラック氏がラングドックへ来て昼食時に偶然エメのワインを口にする機会を得た。 そしてブラック氏はそのままエメに会いに行ったのである。家族に来訪を伝えると、エメは畑にいるという。 待たせてもらうと言えば、夜まで戻らないという。 仕方なしにブラック氏は自ら畑へ向かった。そこで彼は、衝撃的な光景を見た。 木が喜んでいる・・。木が尻尾を振ってエメらしき人物に寄り添っている。 そんな馬鹿なことが。ブラック氏は目を擦ってもう一度凝視した。 木は動かない。いや、動くだろうが、人間の肉眼ではその動きは見て取れない。 果たして木は固定されていた。 否、しかし木は矢張り喜んでいるように見えたのであった。 ブラック氏の後ろから、道案内について来たエメの娘がその光景を見て、自分が数年前に感じた驚愕を思い出していた。 ブラック氏がその後、公の場でエメのワインのことを賞賛した時の言葉が残っている。 「フランスを代表するワインだ。」 王様のブルゴーニュ、お妃様のボルドーでもない、名も無い南のラングドック地方。 瓶詰めされたワインなんて誰も作らない地方で農協組合長が一念発起して立ち上げたフランス片田舎の誇り。 今では世界中のネゴシアンが買い付けに来て、フランスでさえ売り出された瞬間に売り切れるエメのワイン。 地元では1人2本までしか売ってくれないほど愛されるエメのワイン。 エメとは、フランス語でAime(愛する)。 彼のブドウに対する愛がラングドックという地方を進化させる扉を開いたのである。