Jan

新年ご挨拶

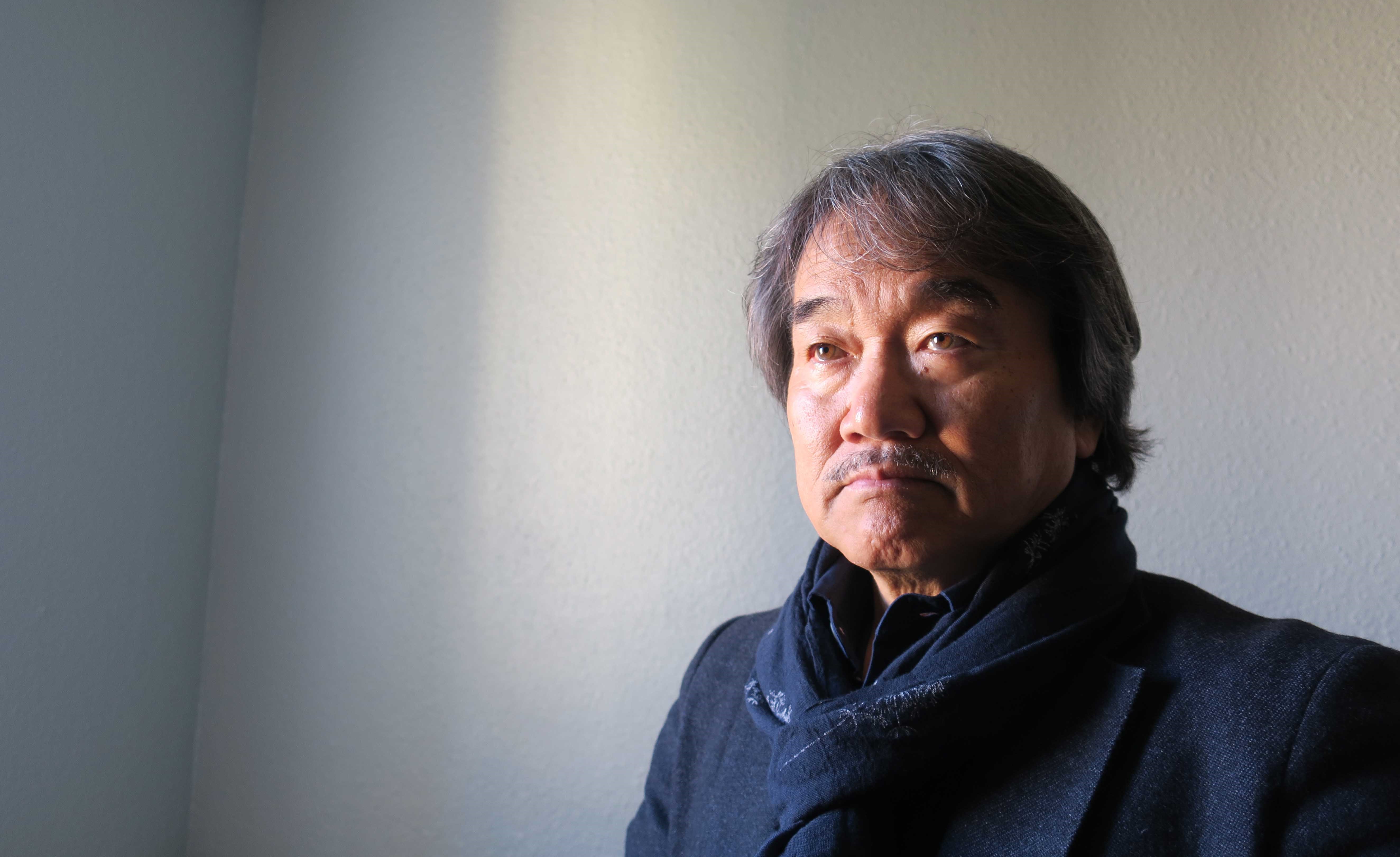

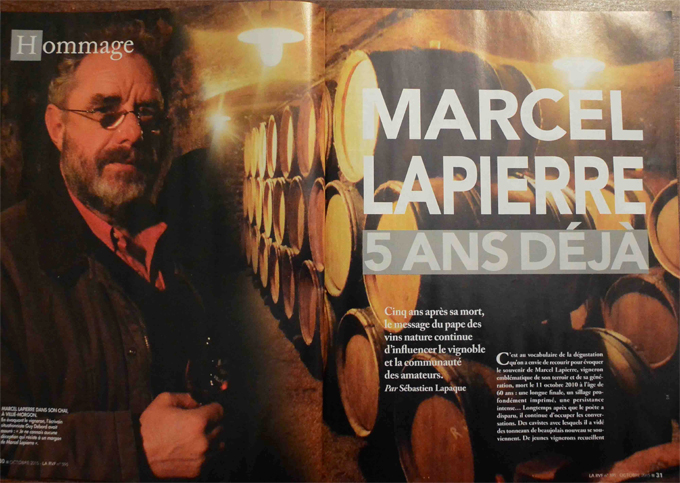

新年明けましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。 いよいよ2022年がはじまりました。 皆様にとって素晴らしい年になることをお祈り致します。 Je vous souhaite une excellente année et toutes sortes de joies dans tous les domaines. 元旦、今年一年の最初の日です。 また、新たな気持ちで、新たな人生をはじめられる絶好の機会でもあります。 ここ2年間、コロナのお蔭で私達の生活が大きく変化しています。 ホントにコロナのお蔭で、世界の物事の流れの源流が観えてきました。 コロナも含めて、中東問題、中国、ロシアの近隣国への攻勢など、世界中に混乱、対立、抗争が、まるで用意されていた如くに、一つが落ち着くと必ず他で勃発してきます。 混乱、対立、抗争の繰り返しの中で一定の方向に世を流そうとする存在がありそうなことも多くの人が気付き始めています。 しかし、この流れでは、決して秩序は保てないし、地球自体が長くは続かないことも多くの人達が気付いています。 混乱、対立するものを“融合”して、新たなものを創造していく流れが必要なことも多くの心ある人達が気付いています。 そうです、対立から“抗争”ではなく“融合”して秩序を造りだす道です。 まさに、ワイン造り手達が、自然からの“恵み”も“過酷な仕打ち”もすべて受け容れながらも新たな秩序を造りだして、見事な葡萄を育てて、トビッキリ美味しいワインを造っている生活様式そのものです。 葡萄木に邪魔になる“草”“昆虫・微生物”などを除草剤や殺虫剤で殺して秩序を保とうとするのでなく、“草”や“昆虫・微生物”と融合して共に生きて葡萄園、土壌をイキイキさせて、素晴らしい葡萄を育てている姿、生き方そのものです。 一方、我々を一定の方向に流そうとしている存在に、真っ向から対立“抗争”していく生き方にも、無理・疑問を感じています。 私は武道をやっています。 武の世界にこんな言葉があります。 “肉を切らせて骨を切る” “戦わずして勝つ” すべてを拒否して、自分の生活を狭めて、窮屈にしていく必要はありません。 流れの中に身を置きながらも、多少の傷を負いながらも、人生を謳歌しながら、相手が何も出来なくなってしまう状況を造ることが可能です。 “超エゴ”と“マネー”第一主義の世界観・生き方の“理”だけでは、動かない人達が沢山います。 そんな人達が多くなれば、葡萄園がイキイキしてくるのと同じように、世がよりイキイキしてきます。 流れが変化してきます。 我々を一定の方向に流そうとしている存在の“理”が作動しなくなってくる状態を造ることです。 これも“融合”の一つです。 これは、まさに私達日本人が昔から生活している基本哲学“和”の世界のことです。 これからの世界に必要な流れは、悪も善もすべてを融合していく“和”の生き方そのものです。 人生では“超エゴ”と“マネー”第一主義の世界観・生き方より、重要で大切なことが沢山あります。 そんなヒントをコロナ君が教えてくれました。 世の流れを変えましょう! “対立”ではなく、融合です。 今年も皆さんと共に歩んでいきたいと思います。 自然と融合しながら、継続可能な実生活をして、我々に飛っきり美味しいワインを造り続けてくれる醸造家達の、融合エネルギー満載のワインを皆さんに送り続けます。 … また、こんな活動に賛同して、私達のワインを広めてくれる同志の皆さんに深く感謝すると同時に、今年もより深くお付き合いをしていただければ幸いです。 また、“和”の象徴的な存在であるワインを飲んでいただいている皆さん、今年もよろしくお願いします。 伊藤 Ps:元日、霧の湖を走って幻想的な初日の出に出会いしました。 感謝の念をこめて手を合わせて挨拶をしました。 美しかったです。