Étiquette : domaine de l’anglore

11

Jan

Par 伊藤與志男

Publié dans NEWS, Uncategorized

Par 伊藤與志男

Publié dans NEWS, Uncategorized

Bistrot Parcelles 13 Rue Chapon Paris 3ème Arrondissement Pour célébrer le début d’année 2022, l’équipe d’Oeno Connexion s’est rendue au bistrot Parcelles dans le Marais. C’est la tradition chez nous : commencer l’année pleine de bonnes résolutions au restaurant avec toute l’équipe ! Le bistrot a un style traditionnel avec une grande salle en pierre ainsi qu’un comptoir en zinc. La décoration est simple et accueillante. Sarah Michielsen, gérante pendant 10 ans du restaurant ‘Itinéraire’ dans le 5e, a installé son restaurant ainsi que l’épicerie fine/cave (en face) juste avant le 1er confinement. Le sourcing est pointu, sur place comme à la boutique, où la qualité des produits est le […]

31

Mai

Par 伊藤與志男

Publié dans Resto, Event

Par 伊藤與志男

Publié dans Resto, Event

キラリと光る新レストランSEPTIME誕生!自然派のトップ醸造家大集合で試飲会 最近オープンしたてのレストランSEPTIMEで自然派ワイン試飲会が開催された。今回の試飲会は、自然派ワインビストロしてはあまりにも有名なバラタンのフィリップ・ピノトー氏の呼びかけによるものとのこと。試飲会中、ずっと立ちっぱなしで頑張る生産者の方々のための昼食は同じくバラタンのシェフ、カレナ・ラケル氏が担当。最近、流行の北欧風のシンプルな内装の空間(同じく自然派ワインの豊富なラインナップを誇るSATURNEに似てる?)に自然派の人気生産者たちが勢ぞろい。 参加生産者: Emmanuel Lassaigne*エマニュエル・ラセーニュ (シャンパーニュ) Maxime Magnon*マキシム・マニョン (コルビエール) Les Foulards Rouges*レ・フラール・ルージュのJean François Nicq*ジャン・フランソワ・ニック (ルシヨン) L’Anglore*ラングロールのEric Pfifferling*エリック・ピファーリング (タヴェル) など、総勢10人。 エマニュエル・ラセーニュ*Emmanuel Lassaigne(シャンパーニュ) 今やシャンパーニュといえば“ラセーニュ”シャンパーニュの新時代を切り開く! – Millesime 2004 Non dosé ミレジム・2004 ノン ドゼ 2002年に続き、出来のよかった2004年のブドウのみ。補糖なしなので、ブドウの味がより直接感じられる。 -La Colline Inspirée ラ・コリーヌ・アンスピレ 8ヶ月樽熟成した2007年のワインと20ヶ月熟成した2008年のワインのブレンド。糖分添加は、1リットルあたり3グラム。ふくよかで丸みのある風味。繊細な泡。 マキシム・マニョン*Maxime Magnon (コルビエール) ラングドック地方でブルゴーニュの爽やかさ、深み、そして南仏の太陽を絶妙に調和 – La Bégou ラ・ベグ2010 グルナッシュ・グリ90%+グルナッシュ・ブラン10%。フレッシュさを特徴としながらもほんのりとヴァニラのようなふくよかな香りも備える。 – Rozeta ロゼタ2010 カリニャン主体(40%)+グルナッシュ+サンソー。力強いが、酸味とのバランスが絶妙。 – Campagnès コンパニエス2010 カリニャン。スパイシーでコクがある。 ドメーヌ・デ・フラー・ルージュのジャン・フランソワ・ニック*Domaine des Foulards Rouges, Jean François Nicq (ルシヨン) 誰もが認めるルシオン地方の最高峰!トップ・オブ・ザ・トップ自然派ワイン! – Soif du mal blanc ソワフ・デュ・マル 白 2010 グルナッシュ・ブラン、マカブ、ミュスカ。リンゴのような爽やかな風味。フレッシュ。アペリティフには理想的な一本。 – Soif du mal rouge ソワフ・デュ・マル 赤 2010 シラー、グルナッシュ。まっすぐで綺麗な酸味が特徴。 – Glaneuses グラヌーズ 2010 グルナッシュ、シラー。フルーティーでフレッシュさを感じる。 – Glaneurs グラヌー 2010 グルナッシュ(古樹)。まろやかでふくよかな香り。パリの酒屋でも大人気の一本。 – Vilains ヴィラン 2010 カリニャン(古樹)。骨格がしっかりしていながら非常に繊細でエレガント。 – Frida フリダ 2010 グルナッシュ、カリニャン。既に熟成感が強く、丸みとコクがある。食事しながらじっくり飲みたい一本。 ドメーヌ・ラングロールのマリー&エリック・ピファーリング*Domaine de l’Anglore, (タヴェル) すべてを超えた境地!どこまでも繊細!限りなくピュアー!至高のワイン – Sels d’argent 2010 セル ダルジャン 2010 グルナッシュ・ブラン。丸みのある優しい旨みが詰まった白。 – Tavel 2010 タヴェル2010 グルナッシュ60%+サンソー20%+カリニャン、クレレット。フルーティーかつほのかな甘みを感じる。 – Tavel 2009 タヴェル2009 グルナッシュ60%+サンソー20%+カリニャン、クレレット。イチゴ、赤い木の実のようなフレッシュな果実味。 – Chemin de […]

16

Juin

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Rhône

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Rhône

ラングロール 偉大なるTAVELを復活、繊細な感性・エリック TAVELは19世紀初めには、ブルゴーニュのボーヌより高い評価だった! タヴェルは19世紀初めの頃にはすでにパリでは高級ワインとして評価されていたのである。当時、パリの最高級レストランの一つであった、“Les Trois Frères Provençaux”のワインリストの価格をみると、BEAUNNE 2F(フラン)POMMARD3.10Fとあり、TAVELは2,10フランと記載されていた。何と、ブルゴーニュ地方ボーヌのワインより高く売られていたのである。14世紀にもシャトー ・ヌフ・ド・パップと同様にアヴィニョンの教皇に興味を持たれていた文献が残っている。シャトー・ヌフ・ド・パップ並みの評価だったのである。 その頃のワイン造りはキリスト教会の坊さんによってワイン造りがされており、彼らは土壌を見極める専門家でもあった。だからタヴェルの土壌は昔から潜在的にブルゴーニュと比較しても劣らない偉大なる土壌素地をもっていたのである。 昔のTAVELはどんなものだったのか? 1816年、アンドレ・ジュリアン氏によると、〈色彩はあまり濃くなく繊細で力強いワイン〉とある。1902年、「ワイン栽培地オーナーと栽培者組合」の設立の際に刊行された説明書では、『タヴェルの繊細なワインは、ロゼの薄赤色ではなく、非常に明白な黄金色の、明るいルビー色であり、他と比較にならない香りを持っている。』さらに言うならば、タヴェルの色彩は『ルビー色のきらめいた豊かな黄玉色…。』と表現されています。元々、タヴェルのワインは濃厚なルビー紅色ではなかったのである。他のローヌ地域のワインとは全く違った色合い、風味を備えていたのである。特に色合いは薄かったけど力強く繊細だったようである。 TAVELの畑の全景が見える丘より 古来のタヴェルの色合いは明るいルビー黄金色 TAVELワインとは色合いが薄めの赤ワインだったのである。1936年にAPPELLATION TAVEL CONTROLEEロゼワインとして認められた。しかし、現在のブームになってる淡いピンクロゼのイメージとはかけ離れたワインだったのである。タヴェル古来のワイン≪明るいルビー黄金色、ルビー黄玉色≫だったのである。赤でもなくロゼでもないのである。赤、白、ロゼの3色の中間色ともいえる。 TAVEL 名醸地からの失墜、そして復活へ 60~70年代、大型スーパーマーケットの出現で空前の大量生産ワインの時代が到来して、このタヴェルのある南フランス地方は安ワイン産地の拠点としてシフトされていった。栽培方法の除草剤の使用、殺虫剤、化学肥料が使われる近代農業に変わっていった。つまり畑は耕されることがなくなり、土壌が死に絶えていった。そして、醸造段階にも化学物質が使用されていった。古来よりの偉大なるTAVELの土壌の長所が葡萄木へ伝わらなくなってしまった。そして、葡萄果実の自然なバランスが取れなくなって、それを補う為の醸造テクニック多用と化学物質が使用されていった。偉大なるTAVELの土壌が反映されないワインが氾濫していった。これらの危機的状況は、1990年「熟考された栽培法軍団」といった集団運動を起こさせました。この団体は、土地性を保持する必要性を自覚した10~20人のタヴェルワイン栽培者達が集まってできたものだ。1993年、B.E.Letessier土壌研究所設立され、タヴェルの偉大な土壌の復活をめざす団体となった。2009年10月の新しいAOC法令に「過剰な除草剤使用禁止」が記載され公認された。AOCで除草剤禁止が公認されたのはフランスで初めての地域だと思う。 そこに、エリック・ピファーリングの登場だ! エリックは云う 『村のお年寄りが僕のワインを飲んで、懐かしい味わいだ。昔、若い頃に飲んだTAVELを思い出す。と言ってくれる。』 エリックにとってこんなに嬉しい言葉はない。 本来のTAVELのテロワールを生かすことに最大の努力、土壌を素直にワインの中に表現することにすべてを捧げてきたからだ。 自然の偉大さを知り尽くしているエリック、自然との調和に賭ける 繊細で物事をじっくり考えて実行するタイプの性格だ。自然界で起こる一つの事象から多くのことを察知することができる特殊な感覚を備えている。 単に美味しいワインを造るのはそんなに難しいことではない。しかし、本当に感情まで伝わってくるような偉大なワインは繊細な感受性を備えていないとできないことだ。 この感覚はワイン造りをする前に養蜂の仕事をやっていたことが大きく影響している。自然と花と蜂の関係は実にデリケートだった。自然の前では人間はちっぽけな存在でしかない。自然のすべてを受け入れなければならない。その上で人間が出来うるすべてを尽くすことが自分の仕事だと考えている。そして、最終的に調和がとれるように工夫をすることが栽培・醸造家の仕事だ、とエリックは云う。 ここでエリックの語録を紹介したい。 エリック『ゼロ・リスクは農業では無いんだ。負けて学ぶことをしなければならない。最終的にあらゆる面で調和できるように事を運んでいくことが大切なんだ。エキリーブル・調和実に大切だ!』 『御ワイン造りには決まりきったレシピはない。毎年違う葡萄が素材になる。素材をみて今年はどんな醸造方法がよりよいかイメージする。料理でいえば、どんな料理をつくるかのレシピをその都度その発明しなければならない。例えば、今日の市場に行って、新鮮な素材を選別して、その素材に合った料理のレシピを開発しなければならない。』 『醸造所での仕事はそんなにない。すべては畑で決まっている。醸造で起こることはすべて畑での結果でしかない。』 白い石が土中の湿気を守る ワイン造りに関しては、フラール・ルージュのジャンフランソワ・ニックの影響を大きく受けている。ジャンフランソワ・ニックは、マルセル・ラピエール系の自然派の造りを継承している。グラップ・アンティエール、除梗をしないセミ・マセラッション・カルボニック方式だ。自然と人、植物、動物が一体となって葡萄・ワインを造っている。19世紀初めには、ブルゴーニュのボーヌと同様の評価をされていたTAVELを見事に復活させてくれた。本当に一口飲んで感動するワインだ!そして、エリックには、支えてくれる優しく明るい奥さんと家族がいる。 L’Anglore のワインについてのお問い合わせは、こちらまでお願いします: BMO 株式会社 TEL : 03-5459-4243 FAX:03-5459-4248 MAIL: wine@bmo-wine.com http://www.bmo-wine.com

2

Avr

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Rhône

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Rhône

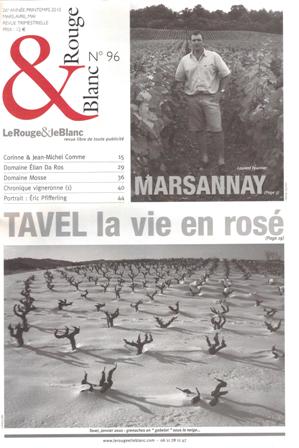

今日はフランスで有名なワイン雑誌、 『le Rouge et Le Blanc*ル・ルージュ・エ・ル・ブラン』で見つけた、エリック・ピファーリングのインタビューを紹介したいと思います! Le Rouge et Le Blanc n° 96 « Tavel la vie en rosé » 今回はローヌ地方の特集です。 今回はエリック、そして次回はエロディ・バルムの取材をアップしますので、楽しみにしていて下さい! 独特なロゼ・タベルを造っているドメーヌ・ド・ラングロール、エリック・ピファーリング氏のワインは、モダンというよりも、シャトー・マニシのロゼのように伝統的な味が印象的。 彼の過程は土地やブドウ木、果物の実とワイン全てを由来とし、ワイン生産者として楽しみと味わう喜びを尊重しています。 ピファーリング一家では、昔から心に響いたことはとにかく優先。1970年代、エリックの父はミツバチに興味を持ち、以前からやっていた機械仕事を辞め養蜂の道に進みました。そしてエリックは自然と親の情熱を受け継ぎ、ガール地方でも蜂の病気や蜂に悪敵なヴァロア(ダニ)のアタックについて全面的に戦ってきました。そして1980年代の後半に家族のブドウ園を受け継ぎ、養蜂家及び生産者となりました。『養蜂家の頃と同じ仕事をしている感じ』とエリックも言うほど、花やアロマなど彼自身が好んできた要素が両世界にあったのです。 義理の父から土壌の仕事を教わり、最初は協同組合員としてスタート。しかしエリックは、『環境を尊重した栽培方法』を改善し、タベルに広めた一人でもあります。時が経つにつれ彼の考えはより深くなり、当時エステザルグ協同組合のディレクターを務めていたジャン・フランソワ・ニック氏の影響を受け、エリックは徐々にビオ栽培の方向へと進んでいきます。そこで彼の励ましとなったのが、先駆者であるジュル・ショベ氏や、モルゴンで有名なマルセル・ラピエール氏、ジャン・フォワラール氏のワイン造りの方式。また、シャトー・ド・マニシでタベルのワインに付いて多くの知識を得たフレール・ロジェの開放的で感情性の強い性格が、エリックにとって大切な目標となったのです。そこから、彼の中では『原料に信頼性を持てるからこそ造れるワイン』という考えが生まれたのです。:健全なブドウが生り、テロワールの魅力が表現される畑作業を行い、化学物質を添加しないで、果汁が発酵や熟成中自由にブドウのポテンシャルを引き出せる環境造りに手を掛けました。 2002年、大量に降った雨はミツバチの巣を全て奪い、収穫の半分以上が破壊:自然は時には厳しいですが、それでもエリックは生産者になろうと決心しました。 そして40歳になった時、彼はタベルの協同組合を辞め、自分のワインを造り始めたのです。 このドメーヌの畑では、化学物質は一切不添加の上、各テロワール、各ブドウ木、そして気候情報に適合した畑作業を行っています。『ブドウ畑は私に新たな活力を与えています。その事実に気付いたのです。』というように、経験と直感、そして強い感情も大切なのです。 『この様な仕事をするには、土壌と特別な関係を築いて行かないといけません。土に対して愛情を抱いていないといけないのです。』 土の通風や水の状態、植物の間に生まれる競合、又ブドウ、そして発酵中の果汁には必要不可欠である窒素の存在など、これらをコントロールするにはブドウ木と他の植物のバランスを保つことが重要です。 そして何よりも大切なことは、ブドウ木からワインになるまでの段階を見守ること。まさにローマの古代人のワイン造りに似た方法です。 エリック・ピファーリングは尚古主義ではなく、ただタベルのワイン造りに関する古い歴史と、今現在テロワールを感じながら進める作業を歴史に残して行きたい強い意志の持ち主なのです。 ワイン紹介 ロゼの色は普段見かける薄いピンクではなくしっかりとした色合いで、おそらく昔に造られていたロゼの色に似ているのでしょう。とてもリッチなアロマはとても爽やかで心地良く、花やオレンジの皮、スパイスなど、ドメーヌの独特的な繊細さが溢れています。そしてもちろん『自然』が大いに感じられる、飲めば飲むほどはまって行くワインです。 2007年タベルの点数 20点中16(一番高い点数 - 平均点数12.5/20) 。 とても豊富なアロマ:ヨードやトースト、乾いたハーブやオレンジの皮。又、スパイスやお花、フレッシュなフルーツの香り。 とても繊細なミネラルが感じられ、焦がれたハチミツや花の香りが凄い。とても滑らかな味わいで長く続く綺麗な後味。とても複雑で飲みやすいワイン。 2009年ヴィンテージの点数 20点中15.5(一番高い点数 - 平均点数12.5/20) 。 バラの花や綺麗なハーブの香り、そしてフランボワーズやイチゴの繊細なフルーツのアロマが複雑感を与えています。まろやかで爽やかな味わい、そして最後にはピリッとした苦味がまた美味しい!力強さもあり、フィナーレはとてもエレガント。一度飲んだら止まらない、自然で胸を打たれるような上品なロゼ。2007年、2008年ビンテージに続き、独特的なタベルです!

30

Mar

Par Asami

Publié dans Event

Par Asami

Publié dans Event

今日はDomaine de l’Anglore*ドメーヌ・ド・ラングロールのEric Pfifferling*エリック・ピファーリングに誘われて、パリのクリメ(19区)で行われている試飲会に行ってきました! 午後4時なのに凄い人・・・ しかもあちらこちらからワインが回ってき、皆アペタイザー気分でワイワイ・ガヤガヤ! 最初のブースはエマニュエル・ラセーニュ/ Emmanuel Lassaigneのシャンパーン! レ・ヴィンニュ・ド・モンギュ2007 / Les Vignes de Montgueux は爽やかなりんごや柑橘類の香り!繊細な泡と真っ直ぐな酸味がとても綺麗な味わいを生み出しています! そしてル・コテ / Le Cotet は区画の名前を付けたキュベ。ノワゼットやくるみ系の香りが漂いより複雑感が! そして私が大好きな レ・コリンヌ・アンスピレ2006 / Les Collines Inspirées。8ヶ月間熟成した2006年と2000年のブドウをブレンドし、トーストのような香りが美味しい!真っ直ぐで繊細な味が大好き! 最後にはメチャ複雑感が感じられる ミレジメ・ワイン2002 / Millésime 2002。これは熟した梨やバターの香り、最後にはコショウなどのスパイシー感もあり、ファンが多いシャンパーンです! 次は髪の毛がいつも爆発しているブノワ・クロー / Benoit Courault 。 ジルブール08 / Gilbourg 08はシュナン独特の華やかなアロマ。白い花やエキゾティックフルーツの香りがやばいです!でも口に含むと酸味がはっきりと出ており、ボリューム感もたっぷり。長い後味が印象的です。 そしてグロローを使用したラ・クレ08 / La Coulée 08はとても飲みやすく、 レ・ルリエ08 / Les Rouliersはキリッとした酸味とフレッシュ感が! 最後にスペシャル・キュベ、レ・ルリエのマグナム登場!何が違うの?と聞いたら、『これはレ・ルリエで使用したブドウをもう一度最後に圧縮し、そのジュ・ド・プレスのみで造ったワインなんだ。そして400Lの大樽で熟したんだ』と。滑らかだけど、しっかりと感じられるタンニンが印象的。酸味も強く、保存用のワインです! ここからなかなかブースに辿り着けず・・・ やっと行けたと思ったらギュウギュウ詰めに・・・ それもそのはず、ここからはパカレ、マクシム・マニョン、ラングロール、フラール・ルージュと大物ばっかり! フィリップ・パカレ / Philippe Pacaletを探していたら、隣で熱中にお話中・・・と隣には奥さんのモニカが一生懸命と接客を! 最初のワインは、ありえない位アロマティックのムルソー08 / Meurault 08。お花畑にいるような、幸せな感じになれる香り!しかも口に含むととてもピュアでミネラル感が強く、優しい憾じとボリューム感たっぷり! そしてジュブレー・シャンベルタン08 / Gevery Chambertin 08は赤フルーツの強い香りと梅の香りがとても華やか。少々草っぽい感じもありますが、そこがまた爽やか感に繋がり綺麗なバランス! 最後にはポマール08 / Pommard 08とオヴァリウスで開かれたポマール・プルミエ・クリュ08 / Pommard Premier Cru 08。ポマールは蕩けたタンニンが飲みやすく、とてもエレガント。そしてグラン・クリュはよりスパイシーでイチゴと甘い飴の香りが美味しい!最後の後味が長く、とても優しい味わいです。 いつも笑顔のマクシム・マニョン / Maxime Magnon。 ラ・ベグー0 9 /La Bégou 09はグルナッシュ・グリ100%使用。とてもミネラルでピュアなワイン。グイグイと飲めてしまう綺麗な味わいは、爽やかな柑橘類のフルーツ感たっぷり!私も大好きでお勧め名一品です! ラ・デマラント09 / La Démarrante 09は赤フルーツの香りとスパイシーな後味が綺麗に混ざり合い、少々ミルキーな感じがグ~! ラ・カンパニェス09 / La Campagnès 09はシスト土壌から来るミネラル感と、カリニャンから引き出されたフレッシュ感が美味しい!しかも後味も長くて、ずっと飲んでいたいワイン! 見よこの4ショット! オーラがあります・・・・ やっぱりエリックは大物って感じがします・・・! ドメーヌ・ド・ラングロール / Domaine de L’Anglore の エリック・ピファーリング / Eric Pfifferling と、奥さんのマリ・ロー / […]

25

Fév

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Rhône

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Rhône

*********エリック・ピフェリングがやってきた!********* いつもワイン好きで賑わう、パリの自然派ワインビストロの草分け的存在、Verre Volé, ここで絶大な人気を誇り、かつ店主が、ローヌNo.1の蔵元と薦めるのが、このエリックが造る、ラングロールのワインである。 今回日本へは、3度目の来日となるが、日本とエリックとのつながりは、年々深くなっている。彼のやっていることを最初に認めてくれたのは、日本だという。日本で、いろんな人たちと接し、自分の道が間違っていないことを確信したという。 最初の来日とは違う、威風堂々とした、それでかつ、威圧感のない自然なオーラを、今回の同行中、感じた。 エリック&マリーロー参上! *********人間 エリック・ピフェッリング********* 〈幼少期~青年期〉 1962年10月23日アフリカ、ナイジェリア生まれ。 祖父と両親の仕事の関係で、生後2か月までアフリカで暮らしたそうだ。 おじいちゃんは、星の王子様のサン・テクジュペリと同様に、同時代、飛行機のパイロットをしていたそうだが、狩猟が趣味で、ある日、ワニを捕獲に向かったが、逆に川に落ちて、ワニに食べられてしまったそうだ。。。 そのとき、エリックの父親3歳。かなり苦労をしたそうだ。 ともかく、アフリカからフランスに戻り、ニームの村で生活を始めた。 子供の頃から、自然が好きで、屋外で自然に触れて育った。性格的には、押さえつけられるのが嫌いで、とにかく反発しがちな子供だったという。 そして、青年期、父親の影響もあり、養蜂家として働いていたが、母親方のおじいさんが亡くなり、その所有するぶどう畑の相続で、家族会議を行われる。家族一同は、エリックが一か所に落ち着いて仕事するように、また、養蜂家という自然に一番近い環境にいることを考慮して、エリックにぶどう畑を相続するように薦めた。これが、1988年。譲り受けたぶどう畑5ha。ここから、エリックのワイン造りの歴史が始まる。 〈マリーローの父親の教え〉 ぶどう畑の栽培方法も、全く分からないエリックに、昔ながらのぶどうの栽培を教えてくれたのは、ぶどう栽培から引退したばかりの、奥さんマリーローの父親だった。 もともと養蜂家として、自然環境の汚染に不安を持っていたエリックに、マリーローの父親が教えてくれる昔ながらの自然な農法は、スムーズに吸収されていった。 〈エステザルグの出会い〉 1990年から近くの若手生産者が集まる共同組合の組合員になり、ぶどうを売り始めた。 この1990年から2000年の間は、まさに試行錯誤の繰り返しであり、ぶどう畑は、有機栽培へ完全に移行、そして醸造に関しても、いつかの独立を目指して、実験的醸造を数多く行った。 そして、このとき、出会ったのが、当時のエステザルグの醸造責任者のジャン・フランソワ・ニック(現在、フラール・ルージュの生産者)。 あまりにも世間に、工業的で、頭痛のするようなワインが多いことに疑問を持っていた二人は、自然栽培のエリックの経験、ジャン・フランソワの酸化防止剤を使用しない醸造技術をお互いが情報交換し、2002年同時に、お互いの夢を目指し独立をする。L’anglore*ラングロールの誕生である。 *****洪水の年2002年、酷暑の年2003年***** しかし、運命は過酷であった。 独立、最初の年2002年は、雨が多く、ローヌ地方では洪水が発生。収穫量は予定の半分であった。 そしてまた2003年は乾燥、酷暑の年、ただでさえ、暑い南仏のタヴェルをこの熱さが襲い、この年も収穫量は激減した。 2002年の洪水のとき、濁流がぶどう畑を削りとり、一部崖のような断層ができた。それを見てエリックは、自分のぶどう栽培に確信をもった。硬い岩盤質の石を、根っこが、垂直にまっすぐ伸びていることが分かったのである。 テロワールを表現するには、根っこが地中深く入り込み、多種多様なミネラルを吸収しなくてはいけない。エリックのぶどう栽培に間違いはなかったのだ! ********マセラシオン・アロマティック******** ラングロールの現在所有するぶどう畑は、8ha。その大半のぶどうの樹齢は古い。樹齢100年以上のカリニャンやグルナッシュの区画があるが、それらの区画は黒ぶどうに混ざり、ブー・ブラン、クレイレットなどの白ぶどうも一緒に植えられている。それらは、一緒に収穫され、一緒のタンクで醸造される。 これは、昔の南仏の生産者の知恵ともいえる。 コート・ロティでも、シラーに数パーセントのヴィオニエが混ざるが、まさにどうしても熟度の高すぎるぶどうが取れる南仏では、白ぶどうを混植して、一緒に混醸することによって、バランスのとれた味わいを造りだせるのである。まさに、メゾッド・アンセストラル(伝統的方法)である。 エリックは、混植でない区画に関しても、このセオリーを使い、赤ワインに若干の白ぶどうを混ぜるようにしている。 *******自然酵母との戦い******* 2008年のシュマン・ド・ラ・ブリュンヌは、ステンレスタンクで半分、木樽にて半分アルコール発酵をさせようとしたが、ステンレスタンクの半分は発酵が進まず、最終的には廃棄することとなった。 このキュベは、サンソーとアラモンをダイレクトプレスして造るロゼであるが、ぶどうの果皮とマセレーションをしないため、ぶどうの果皮に付着している自然酵母が働きにくいのである。また、2008年は、雨が多く、果皮の自然酵母を流してしまった可能性も考えられる。 そんなリスクの中、ぶどうをダイレクトプレスしたロゼを造りたかった!と挑戦したとエリックは、笑いながら語る。 自然酵母を活かすため、もちろんSo2は、収穫、醸造段階では一切使用しない。赤ぶどうのプレスも、白ぶどうのプレスに圧力でゆっくりとやさしく行う。そして、ワインの液体の移動は全て重力で行い、けしてポンプは使用しない。ぶどうのポテンシャルを最大限に活かしたワイン造りといえる。 *******自然派ワインを造ることは、洋上を帆船で進むがごとし******* 自然は人間より強い。自然な栽培や醸造をすることによって、いろいろな苦難もある。しかし、海の上を進む帆船のように、風に身を任せ、自然を受け入れながら、目的地に向かっていくことが大切なのだとエリックは言う。 *******何かにとらわれず、ただ全力を尽くすのみ******* ぶどうは、年に1回しか収穫できず、もちろんワイン造りも年に1回しかできない。そこで、人間のエゴや、思いこみが入ると、良いワインができない。逆に、良いワインを造らなくてはいけないという思い込みから、自分を解き放ち、無の状態から、その年のぶどうを受け入れ、そこに最善の努力をしなくてはいけない。 *******日本が与えてくれたもの******* ラングロールには、ニュル・パール・アイユールという日本だけの、日の丸ワインとも言われるキュベがある。樹齢100年を超えるグルナッシュから造るワインだが、この区画は、日本のラングロールファンの支援のもと手に入れられたぶどう畑である。このワインには、いろんな人たちの思い、エリックの日本への感謝の思いが込められている。 自然な栽培を始めた当初、除草剤を使用せず、ぶどう畑に雑草を生やし、手作業で畑を耕し、収穫も手摘みで行う、彼の姿を見たタヴェルの回りの生産者達は、エリックの頭がおかしくなったのではないかと馬鹿にした。 また、昔ながらのタヴェルのワインを再現した、彼のワインをAOCは認めなかった。多くのワインは、テーブルワインとして販売することとなった。 そんな中、初めて日本へきて、自分のワインが普通に受け入れられていることに驚き、そして多くのソムリエ、料理人、お酒屋さんが、ワインを褒めてくれ、自分の栽培方法、醸造方法、生き方に共感してくれた。その感動がエリックに自信を与え、さらに彼のワイン造りが進化する原動力になったことは、間違いない。エリックは、今、また高みを目指し前進する。この日本のラングロールファンのためにも !!! 竹下正樹 *******ラングロール写真館******* 到着初日大阪BMOオフィスでくつろぐ二人 大阪セミナー&試飲会 大阪セミナーの後は、La tortugaで、萬谷シェフと、 神戸、玄斎の上野シェフとのコラボレーションで、フレンチと和食とラングロールの饗宴。大勢のラングロールファンの熱気で包まれた。全てのラングロールのワインに、萬谷シェフ、上野シェフが、各1品ずつ料理を作り、その料理の数は、合計18皿となった。まさに、満足。満腹。。。 予約の取れないレストラン高田馬場アミチエにて ラングロールの家族の一員Tipsy’s志熊さんと Tipsy’sの姉妹店コトトワで打ち上げ ティプシーズに集合したラングロールファン達 料理こだまにて。小玉さん。高められた料理とワインはエネルギーであると実感させてくれた。エリックの尊敬する料理人であり、お互いが、国籍や言葉、ジャンルを超え、同じ意思を通じ合わせている。 オザミ池袋サンシャイン新店オザミ59にて 東京タヴァーン玉木ソムリエ等と メリメロ宗像さんと ヴァンピックル銀座林ソムリエと プティ・バーブにて トロワザムールイベント BMOスタッフと *****ラングロールが飲めるお店***** ☆「玄斎 」神戸市中央区 中山手通7-5-1 TEL :078-351-3585 ☆「ラ・トォルトゥーガ」 大阪市中央区高麗橋1-5-22 TEL :06-4706-7524 ☆「ラミティエ」新宿区高田馬場2-9-12 紫春ビル1F TEL:03-5272-5010 ☆「AUX AMIS 59」東京都豊島区東池袋3-1-1-59F(サンシャイン60)TEL :03-5960-4120 ☆「Tipsy’s 」東京都文京区小石川5-13-6 マンションマキ1F TEL :03-3814-1087 ☆「こだま」東京都港区西麻布1-10-6 NISHIAZABU 11062F TEL:03-3408-8865 ☆「COTOTOIコトトワ」東京都文京区本郷5-33-8 TEL:03-3816-6410 ☆「メリメロ」東京都千代田区飯田橋4-5-4 第3山和ビル101 TEL:03-3263-3239 ☆「ヴァンピックル銀座」東京都中央区銀座4-3-4銀座屋酒店ビル2F TEL:03-3567-4122 ☆「東京タヴァーン」 東京都千代田区九段北1-10-5 サンブリッジ九段ビル1F TEL:03-5213-0308 ☆「プティ・バーブ」 東京都新宿区納戸町15-9-1F TEL:03-5261-9789 ***ラングロールへの問い合わせは下記連絡先までお願いします*** BMO株式会社 TEL :03-5459-4243

28

Jan

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Domaine, Rhône

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Domaine, Rhône

・・・・・・・・・・・・・・・ストーリー・オフ・エリック・ピファーリング・・・・・・・・・・・・・・・・ エリックの物語は70年代初期、彼がまだ10歳の頃に始まりました。彼の父はガール市に在るキャランサックの町で整備士として働いていました。ある日、屋根裏から妙な音が聞こえ、覗いてみたところ、蜂が屋根の下に巣を作っていたのです! エリックの父は蜂に興味を持ち、直感的に巣を保存する事にしました。その数ヵ月後、彼は自分の会社を手放し、養蜂家になろうと決心しました。これがエリックが学んだ初仕事です。 『蜂は集中力と平静を学ぶ学校のようだ。彼らにとって、気候、機嫌、環境、感覚、全てが大事なのだ。彼らにとって毎日が全く違う。人間は蜂達をコントロールできないが、共に歩んでいく事は出来る。ブドウ木と同じだ。人間が参加することは可能だが、指導する事は不可能だ。又、養蜂はワインの勉強にもなるんだ:アロマや勢いを感じ取る・・・私は幼い頃からハチミツと花の香りを常に感じているんだ。』 30年経った今、エリックのワインにはその豊富な香りが漂ってきます。 彼のグルナッシュは穏やかに繊細に育てられ、 そして数々のキュベはまるでブルゴーニュのピノのような感覚です。 テール・ドンブル*Terres d’Ombre、 ピエール・ショード*Pierre Chaude、 ル・シュマン・ドゥ・ラ・ブリューヌ*Le Chemin de la Brune、 レ・トラヴェルス*Les Traverses・・・ シルヴィー・オジュローさん曰く、 『エリックのワインはタベルのハチミツのよう』なのです! 『まるで南仏のボジョレーだ』と他の批評家も発言しています。 『初めてマルセル・ラピエール*Marcel Lapierreのモルゴン*Morgonを飲んだとき、本当に衝撃的だった。彼、そしてジャン・フォアラール*Jean Foillardbは天才だ!』 20年前、エリックは祖母が所得していた4ヘクタールの葡萄園を引き継ぎました。そして更に3ヘクタールを後から購入。2007年ワインは彼にとって、ドメーヌ・ドゥ・ラングロール*Domaine de l’Anglore (Angloreとはオック語でトカゲという意味)の5年目のヴィンテージとなります。 ブドウ木に付いては全て奥さん、マリー*Marieの父から教わりました。 元ブドウ栽培者はエリックに伝統的な教えを伝えたのです。 『50年代と同じ栽培方法を教わった。対処方法はボルドー液のみ。今、この栽培方法を 世間は« ビオ »と呼ぶ。しかし昔はこの栽培の仕方が通常だったんだ。ロゴが無くても、自然と代々と継がれていったものだった。私はこのシステムを様々な形で延長した。ワインにフィルターを掛けなかったり、出来る限り亜硫酸は添加しないなど。時には少し戸惑うようなワインが出来上がるけれど、私はそれが好きなんだ。』 ・・・・・・・・・・・エリックはまさに « ナチュール »な職人なのです。・・・・・・・・・・・ 『1998年、親友であるジャン・フランソワ・ニック*Jean-François Nicq−フラール・ルージュ*Foulards Rouges−と私はワイン造りを始めた。この時ちょうど狂牛病が大問題になっていた時期なんだ。ワインの生産者側として、商品の危険や品質に付いて、政治に付いて、自分のワインに付いて、造り方に付いて、何日間も話し合っていた。そしてどのように新しい考えを持った醸造家達を広める事が出来るかなど。私達はルシヨンのロイック・ルール*Loic Roure −ドメーヌ・デュ・ポシーブル*Domaine du Possible、エドワード・ラフィット*Edouard Laffitte−ドメーヌ・ル・ブ・デュ・モンド*Domaine Le Bout du Mondeや、アルデッシュのジェラルド・ウストリック*G érald Oustric−ドメーヌ・デュ・マゼル*Domaine du Mazelなどの造り手と共に、世間とは違うワイン醸造法を学びました。』 ・・エリックは反抗的で情熱的で空想的なのです。それはエリック自身も認知しています。・・ 『子供の頃、学校から退学処分を3回も食らった。二十歳の頃はとても手に負えなかった。しかし実を言うと、私はそもそも権力に耐えられない性格なだけなんだ。』 エリックはブドウ畑以外では服従しない人なのです。 しかしブドウの事となると、彼は忍耐強く、穏やかで集中力のある人間と変わります。摘芽の時期、もしくは6月内に掘らなければならない3ヘクタールの畑の際、彼は養蜂で学んだことを思い出しているのです。 『自然を強制する事は不可能だ。似ているヴィンテージは決して無い。年により、ブドウ全てを失う可能性があるって事は自分でも良く認識している。2002年、まさにそのような状態になりかねなかった。洪水のせいで蜂を全て失い、収穫の3/4が流されていってしまった。』 『私にとって革命は全てをリセットすることではなく、バランスを見つけ出すことだ・・・伝達する事。47歳の今、私は幸せだと思える・・・私の人生何一つ変えたくはない。私の息子達は現在14歳と17歳だが、この土地で育った。わが子にこの自然を手渡すということ自体がとても幸運な事だと思うんだ。』 きっとこの幸せ感がエリックのワインから伝わって来るのでしょうね。 L’Anglore のワインが飲める / 買える店はこちら: トロワザムール- 3amours L’Anglore のワインが買える店は、BMO株式会社までご連絡いただければ、ご紹介いたします: BMO 株式会社 TEL : 03-5459-4243 MAIL: wine@bmo-wine.com Le Vin de mes Amis, 2008年5月28日より