Étiquette : Jules Chauvet

28

Août

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Beaujolais, Chef

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Beaujolais, Chef

Jules Chauvet 故ジュル・ショーヴェ博士が所有していた畑の葡萄のみを仕込んだ2017年。 料理の神様・故アラン・シャペルが尊敬してやまなかった故ジュル・ショーヴェ博士。 アラン・シャペルは何か新しいメニューを開発した時はいつもジュル・ショーヴェに試食してもらうのが 常だった。 フランス人が最も尊敬している過去の政治家であるあのシャルル・ドゴール大統領が自宅で飲むワインは、このジュル・ショーヴェ博士が造ったワインだった。 そんなワインを復活させたのがこれです! ジュル・ショーヴェ➡マルセル・ラピエール➡クリストフ・パカレ 脈々と引き継がれた自然派なワイン造りの手法を、孫弟子のクリストフが心を込めて造った一本です。 今日、パレットに詰めて、日本に向けて出荷されました。量に限りあり、お見逃しなく。 Les Uniques de Jules Chauvet vont au Japon Le vin est fait en 2017 uniquement avec les raisins de la parcelle de feu docteur-biochimiste Jules Chauvet. Alain Chapelle, dieu de cuisine, l’appréciait énormément. Lorsqu’il avait exploité un nouveau plat, c’était d’abord Jules Chauvet qui l’avait dégusté. Le Président Charles De Gaulle, personnage préférée des Français,avait souvent dégustait le vin de Jules Chauvet à la maison.Il l’avait adoré !! Renaissance du Vin de Jules Chauvet: Les Uniques de Jules Chauvet. Avec une méthode de Vin Nature traditionnelle et authentique transmise de génération en génération, Christophe fait un vin unique […]

28

Août

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Beaujolais

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Beaujolais

今年は20周年記念を期に、日本向けに特別なヌーヴォーを造る予定。 天も味方してくれたので、今年は記録に残る特別なヌーヴォーをつくりたい! ラベルはドニィ・ペノ画伯がペンで丹精に描いた垂直式圧搾がモデル。 伯父さんでもある自然派の伝道師マルセル・ラピエールがクリストフに醸造所設立時プレゼント したもの。 クリストフ・パカレにとってはかけがえのない大切なもの。 自然派ワインの醸造を根本的に開発したジュル・ショーヴェ博士が持っていたシャペル・ド・ゲイシャ村の畑区画の葡萄のみを仕込んだワインをこのラベルにして VIN DE PRIMEUR ヴァン・ド・プリムーの名で特別ヌーヴォーを造ります。 この区画は小さいので量が限られています。 こんな葡萄から造ればトビッキリ美味しいヌーヴォーになること間違いなし!! 2018年、クリストフ・ヌーヴォー Vin de Primeurヴァン・ド・プリムーお見逃しなく!! Le 20ème Anniversaire de Domaine Christophe Pacalet ★Nouveau Spécial 2018: Vin Primeur★ Il fait un Nouveau Spécial pour le Japon. « A l’aide du Ciel, je veux faire un Nouveau Spécial inoubliable et fabouleux!! » L’image sur l’étiquette est un pressoir vertical dessiné par Denis Pesnot. C’est un cadeau de feu Marcel Lapierre, son oncle et son pionier de Vin Nature, qui lui avait offert à la naissance du Domaine Christophe Pacalet. Alors pour lui c’est un trésor précieux et unique. Jules Chauvet, un fondateur principale du Vin Natue, possedait une parcelle […]

9

Mai

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Chef, Bourgogne, Resto

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Chef, Bourgogne, Resto

グランクリュ街道を通ってボーヌの街に到着。 ボーヌ駅の近所にあるフィリップ・パカレ醸造へ。 フィリップ・パカレは萬谷シェフのレストラン・トルトゥーガが大好きで日本にいく度に寄っている。 萬谷シェフの料理人としての実力を大変に評価している。 フィリップは、いい素材を真っ直ぐ調理してくれるスタイルの料理が大好きなのである。 自分のワインのスタイルに共通するものがあるのだろう。 フィリップもこの再会を楽しみにしていた。 フィリップは、今でも時々マルセル・ラピエールと共に萬谷シェフのレストラン・トルトゥーガに行った時の忘れられないソワレの事を時々話す。 その時の写真を額に入れてオフィスと自宅の居間に飾ってある。 萬谷さんもその額を見てまたまた感激。 まずは、2017年、ほぼ全キューヴェを樽より試飲。 村名ワインとプルミエ・クリュの違い。 そしてグランクリュ畑の違いを、フィリップの解説を聞きながらテースティング。 それぞれの区画の石灰石と粘土質の配合具合、石灰岩盤と粘土質層の深さによるワインのスタイルへの影響などフィリップの解説は実に面白い。 プリューレ・ロック時代に銘醸畑を醸して10年、そして独立後、更に17年の歳月をブルゴーニュ・テロワールと向き合ってきたフィリップの話しは深い。 研究者としてのフィリップにとってワイン造りは、物理学、生物学の世界。 理論だてて自然派ワインの造りを説明できる造り手は少ない。 あのジュル・ショーヴェ博士のところに書生として入りこんで、 共に研究活動したフィリップならではの理論。 自然派ワインを、神秘な世界や宗教がかった世界と解釈している人達が多い。自然派ワインは科学の世界の話し。 ただ、人間の邪念、特にお金儲けだけの為に色んな化学剤を使って発酵・醸造を人間の思う方向に曲げないで美味しく造る手法なのである。 自然な素材を自然界で育った元気な自生酵母で、失敗しないで真っ直ぐにテロワールを表現させた時のワインの美味しさは、 それは、それは、もう途轍もなく美味しい。 こんなワイン達を理解しないで人生を終えたら、こんなさみしいことはないでしょう。 失敗したワインや中途半端な自然派ワインを飲んで勘違いしないようにしましょう。 萬谷さんも私も一切吐き出さないで飲み込んでいた。 今日はフィリップの長男レイノ君も一緒だった。

9

Mai

Par 伊藤與志男

Publié dans Beaujolais, Event, PEOPLE

Par 伊藤與志男

Publié dans Beaujolais, Event, PEOPLE

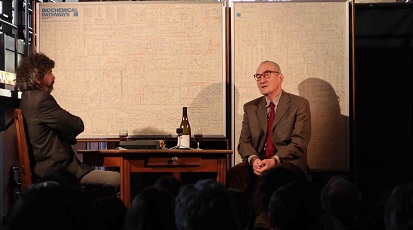

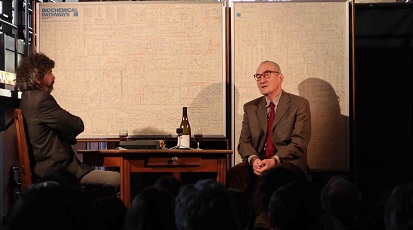

自然派ワインの父 ジュル・ショーヴェ博士がBBBで復活。 Hansハン氏のインタビューを演劇で再現。 1980年台、ワイン造りの現場で、化学物質の混入がエスカレートしていく中で、ワインの本来の土地の由来するオリジナル味わいが薄れていくのを危惧した科学者、ジュル・ショーヴェ氏。 ジョーヴェ博士は、いかにして化学物質を混入しなく、失敗しないで、自然な方法でその土地独特の風味を持った美味しいワインを造れるか?を研究した人。 ジャーナリストのHans氏がジュル・ショーヴェ博士にインタヴューしたテープを元に、その場面を再現した“演劇”で BBBボジョレ試飲会の時に再現した。

4

Juin

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Bourgogne, Event

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Bourgogne, Event

これから、ワインの世界で生きていく人達へ、 フィリップ 『地球温暖化も含めて多くの変化がワインの世界に押し寄せている。現場で起きていることを、時間の許される範囲で、日本の皆さんに今の現状、対応方法、挑戦などをお話ししたいと思います。』 ★東京・試飲会、セミナーは6月6日(火)14:00より ホテルモントレ半蔵門東京都千代田区一番町23番1号 . ★九州・福岡・試飲会・セミナーは6月9日(木)14:00より ホテルモントレラ・スール福岡 福岡市中央区大名2丁目8番27号TEL:092-726-7111 . (その他にも小規模のものあり。) フィリップ・パカレ 1960年代、フィリップの母エリアン・ラピエールは息子のフィリップを実家のラピエール家に預ける。ワイン造りをやっていた祖父母と伯父に当たるマルセル・ラピエールと共に生活。 . 1984年にジュル・ショーヴェ博士と知り合う。 ジュル・ショヴェ先生とは? 『きれいな香りの美味しいワイン造りを研究』 香りの為に自生酵母で発酵を唱える、有効な自生酵母を生かす為に自然栽培、醸造中のSO2無添 加を主張。 SO2無添加による危険性を避ける為に、収穫葡萄を冷やす。 年月をかけて、土壌に由来する『きれいな香りの美味しいワイン造りを研究』した人物。 . このような造りをジュル・ショーヴェ博士は、1970~80年にマルセル・ラピエールに伝授。 以後、マルセル・ラピエールはSO2添加なしの造りの試作に専念。 . 1985年にフィリップはマルセル・ラピエール氏と共にワイン造りを初めて経験。 . 1987年にマルセル・ラピエールは初めてMorgon Natureを造りました。その時、パカレも経験。 . 1987~1989年の2年間、ディジョン大学で勉強しながらも、ショーヴェ博士の研究に参加。 テーマは『自生酵母・リンゴ乳酸菌発酵、SO2無しの赤ワイン発酵について』 フィリップはこのような造りを学問的に立証。 . 1990年 フィリップはアンリー・フレデリック・ロックに乞われてDomaine Prieuré Rochドメーヌ・プリューレ・ロック醸造に入社。以後、数々のブルゴーニュ名門畑で、自生酵母・SO2無しの醸造を実践。 数年後、アンリー・フレデリック・ロックがロマネ・コンチのオーナーになる。 フィリップは当ドメーヌの名声を築いた多くの銘醸畑のワインの品質を造りあげた。 . 2000年に独立。幾つかのブルゴーニュ畑を借りてドメーヌを設立。 南フランスのCh-Puech Hautシャトー・ピュエッシュ・オにてコンサルタントとして醸造経験。 2年間、南の品種、南の土壌での自生酵母・SO2無しのセミ・マセラッション・カルボニック醸造を実践。 . 2010年以降、南フランス、ボジョレなど他の土壌での醸造に興味を持つ。 . 2015年、30年に及ぶ醸造の経験、特にブルゴーニュの繊細な深味ある銘醸畑とテロワールを醸造した手法で、他の地域の土壌への挑戦に大変興味を持つ。 . 特に、近年の温暖化現象の中で、ブルゴーニュの未来を探る為にも、暑い気候風土でのワイン造りに大変興味がある。 また、自分の原点でもあるボジョレのテロワールへの真の挑戦にパッションを注ぎ始めたフィリップ。 . フィリップは云う 『物事は常に進化している。有名になったり、評価されると多くの人は止まってしまう。止まったら最後だ。もう環境の変化に対応できなくなる。物事を文字で書いた時から、もう進化は始まっている。止まってはダメなんだ。』 『最近の地球温暖化の影響で、ことに葡萄栽培、醸造の世界は大きな進化が必要になっている。ここ過去5年間のブルゴーニュの変化は絶大なものがある。栽培も醸造も昔のままでは対応できなくなっている。 そんな変化を日本の皆さんとお話しできたらと、思う。』 『時間の許される範囲で、日本の皆さんに今の現状、対応方法、挑戦などをお話ししたいと思います。』

13

Jan

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Beaujolais, PHILOSOPHY

Par 伊藤與志男

Publié dans Winery, Beaujolais, PHILOSOPHY

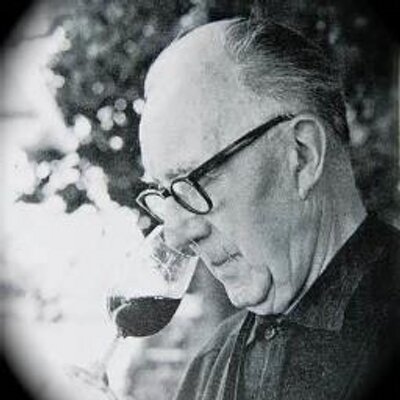

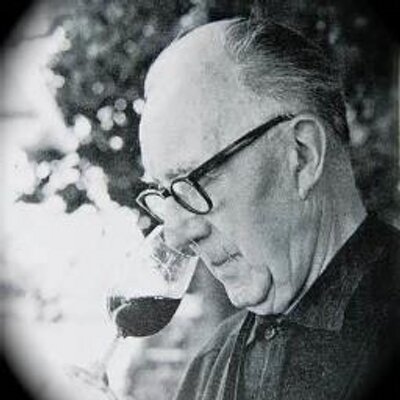

ワインという名にふさわしいワインを造ることに、一生を捧げた人 パリがドイツ軍の占領下にあった時、ロンドンで『私がフランスだ!』と云放ったあの偉大なるフランスのド・ゴ−ル大統領が毎日飲む日常ワインとしていたのが、ジュル・ショヴェ氏の造ったボジョレだった。偉人は偉人を知る。 ネオポ−ル氏 『ショヴェ博士は“ワインという名にふさわしいワインを造ること”に、一生を捧げた人です』 人間として、学者として、醸造家として多くの人に尊敬された人物の“人となり”を色んな本に書かれた文章や、記事を集めて、また人の話を聞いて連載をしたいと思います。 まず、第一回は1981年にインタヴュ−を受けた時の記事を抜粋して、そのまま載せたいと思います。ショ−ヴェ氏が亡くなったのは1989年、その約10年後にインタヴュ−のテ−プがショ−ヴェ氏の弟のところに送られてきた。スイスの醸造家でもありワイン研究家でもあるケセルリング氏とのインタヴュ−の生テ−プでした。そのテ−プを基に一冊の本が出版されました。その抜粋記事を数回に分けて掲載します。ショ−ヴェ氏の人となりが浮き彫りにされています。 〜ジュル・ショヴェ氏 と ケセルリング氏 との 対談 N°1〜 どうしてこの仕事を選んだか? ケセルリング氏 — ショヴェさん、どのようにして、この仕事を選んだのですか? ショヴェ氏 — 周りの環境と共に、自然にです。 ケセルリング氏 — あなたの父親……? ショヴェ氏 — そうです。私の曽祖父、祖父、父に渡ってです。 ケセルリング氏 — しかし、以前、ベルリンでワインの勉強をしたことは無いですよね…? ショヴェ氏 — いいえ、全く。後で… 後になってからです。当然、本来の学業(化学)を終了した後、この職業(醸造栽培者)を学び始めました。それから、ワインに興味を持ち、疑問を抱き始め… かなり深くまで研究するようになりました。 ケセルリング氏 — それは、天性? それとも、父親の死後からですか? ショヴェ氏 — いいえ、私がワインの幾つかの病気について疑問を持ち始めたのは、父が亡くなる前からです。知人達と資料を検討しても、根拠のある解答が得られなかったので、さらに深く研究は進みました。いろんな面を検討していくうちに、大変奥深くまで追求するようになりました。 ケセルリング氏 — しかし、バカロレア(高卒兼大学入学資格)終了後、更にワーバーグ氏のところで勉強したんですよね? ショヴェ氏 — そうです。バカロレアの後、独学しました。 ケセルリング氏 — どうして、ベルリンのワーバーグ氏のところへ行ったのですか? ショヴェ氏 — ああ、それはですね、以前、私はリヨン大学理学部の生化学研究室で勉強していました。そして、疑問に思った問題の解答を探究しようとした時、このリヨンの研究室に行ったんです。数年、ここにいましたが、どうも納得がいかず、不十分だったので、ベルリンへ行くことにしたんです。 ケセルリング氏 — それで、ベルリンでの研究課題は? ショヴェ氏 — ワインにおいて、鉄が存在する場合としない場合での微生物の成長の違いを知ることでした。ワインが鉄を含まなくなった時、ワインのミコデルマ細胞も増大しなくなることが観察されました。この時点で中断し、ここで、鉄の役割は何かと考えました。 ケセルリング氏 — その微生物の成長において…… ショヴェ氏 — そうです。つまり、この微生物は好気性であるため、そのエネルギーを活発にし成長させる、酸素伝導体の酵母に鉄が作用したという訳です。当時、ベルリン研究室では、鉄基、お呼吸色素について、かなり詳しく研究していたので、私は、さらに追求し続けました。 ケセルリング氏 — どんな種類の鉄ですか? ショヴェ氏 — ヘマチン鉄です。血液やヘモグロビンの中に見られる鉄です。これは、異常に複雑な鉄で、テトラピロール鉄(ピノール4基鉄)と呼ばれるもので、生きた生物や動物や植物の中に見られることから、自然界に一貫性が存在することを知りました。 研究について ケセルリング氏 — では、2番目の質問です…… 研究の準備についてですが… どんな準備をしたんですか? ショヴェ氏 — ともかく研究! 随分深く研究しました。研究室でも、当然、仕事でも… 生じる事を理解しようとしました。いいですか、これは研究なんです。準備と言われてもわかりません。ただ、非常に研究勉強したことだけはわかっていますが…それだけです… ケセルリング氏 — 多分少し、簡略かもしれませんが、これは、化学者のための要約紹介ですから、もう少し具体的にこの質問に答えて下されば… ショヴェ氏 — 私は、化学を沢山勉強しました。生態学も沢山勉強しました。物理学も、その他にも。あらゆる全ての科学に興味があったんです。 ケセルリング氏 — そうですね。当然、ワイン醸造学と言えば、いろんな全てのことが絡んできますからね… ショヴェ氏 — 科学すべてにです。 ケセルリング氏 — ちょっと、うわべをかじって… ショヴェ氏 — ちがいます… 上辺をなでることが、全部を知ることではありません。一般的基礎知識がなければいけません。ワイン醸造学を始めるには、多くのことを知らなければなりません。沢山のことを知る必要があると思いますが、わたしは、多くの知識が無かったので、大変勉強しなければなりませんでした。 ケセルリング氏 — しかし… わかりません… 全ての分野を勉強し準備する時間などありませんから、良く考えて選択する必要がありますね。 ショヴェ氏 — 良く研究しなければなりません。 ケセルリング氏 — そうは言っても、ともかく、その都度その都度選択して行かなければ。 ショヴェ氏 — ええ、その通りです。選択しました。醸造学を始めるのに、他の科学分野を沢山勉強しなければなりませんでした。それだけです。 何がそんなに魅了したか? ケセルリング氏 — わかりました。では、3番目の質問をしたいと思います。魅惑です… ショヴェ氏 — 《研究するにあたり、何がそんなに私を魅了したか?》と言う質問ですね。 ケセルリング氏 — 有触れた質問なので、私が言う前に見抜かれてしまいました。(笑)そんなに私的なことでなければ… ショヴェ氏 — 研究… 何の研究でですか? ワインの研究ですか? ワインを説明するために行った研究ですか? わかりません。でもこれだけは確かです。私を魅惑したものは、ワインです。明確です!しかし、ワインの他に、とりわけ生物学に魅了されたようです。生物学はワインであり、ワインは生物学です。どちらでも好きなように取って下さい。しかし、私は、この2つを少し混同しました。ワインを醸造するためのワイン研究が、微生物学者の研究であることは確かです。生物学者の研究です。そして、これを理解したいならば、生物学を深く勉強する必要があります。それで、私は、生物学を勉強している内に、生物学に魅了されたんです。わかりますか? ケセルリング氏 — つまり、ショヴェさんは、仕事において、研究の関心が自然な興味につながり、嬉しく思ったんですね。 ショヴェ氏 — ええ、そう、そう、そうです。ワインが、私を生物学へ導いたと思います。 ケセルリング氏 — その逆ではないんですね…? ショヴェ氏 — いいえ、とんでもない!先ず最初に、ワインが私を生物学へ導き、それから、生物学をかなり詳しく研究するようになったんです。けれども、ワインから離れずにです。つまり、常にワインがそこにあることを見失わずに、生物学を勉強し続けました。そして、ワインを理解するために、学んだ事を使うようにしました。しかし、ここではっきり言えることは、私がまだまだワインをわかっていないと言うことです。 ケセルリング氏 — それは、決して到達しない目標だと思います。あえて考えようとは思いませんが… ショヴェ氏 — 確かに。まだまだ発見すべきことは沢山あります。 ケセルリング氏 — もっと大変複雑な… ショヴェ氏 — ええ、もちろん… ケセルリング氏 — 私にとって、生物学は、常に創造の表現です… ショヴェ氏 — その通りです。 ケセルリング氏 — 今朝、話したことですが、大宇宙の創造よりも遥かに複雑かもしれないと言うことですね。そして、同じ位… いや、さらに魅力的なのは、小宇宙かもしれないと言うこと… ショヴェ氏 — それは、もっと遥かに魅力的なものだよ… ケセルリング氏 — そして、もっともっと複雑な… ショヴェ氏 — つまり、ワインに戻ると、ワインは、この全ての単なる反映に過ぎないのです。しかし、生物学と微生物学を考えると、そこは無限です。 ケセルリング氏 — けれども、微生物学を話した時、ショヴェさんは、ここ数年前から、リンゴ乳酸に興味を持っていると言いました。 ショヴェ氏 — ええ、現在ね。ブレショ氏と共に、酵母に大変興味を持っています。特に、最初、空気の無いところでの酵母成長、嫌気状態の酵母成長に関心を持ちました。酵母をこのような状態にしたまでは良かったんですが、それから中断してしまいました。リンゴ乳酸醗酵に問題が生じたのです。もう、10年ほど足踏み状態で、まだ解決していません。明日直にでも、解決するような訳ではありません。 ケセルリング氏 — 今現在、リンゴ乳酸について、どの点にいるんですか? 要するに、今年の研究予定になりますか… ショヴェ氏 — ええ、現在、私達は有力な仮説を持っています。“細菌がリンゴ酸で作られ、糖では作られない”ことは、一般に言われています。私達は、間接的ですが、これを表すいろんな仮設を考えて来ました。こうなることは考えられていますが、これを証明する必要があります。証明することは、大変難しいです。去年ずっと試みましたが、実験は最後に至りませんでした。大変良く進行していたんですが、最後の段階で、無意識に知らずに、全部駄目にしてしまいました。また最初からやり直さなければなりません。要するに、一年を無駄にしたのです。 ケセルリング氏 — どうしてですか? ショヴェ氏 — 定められた物質を同位元素と一緒にしてみました。これによって当然、同位元素で、酢酸と乳酸物質の中に炭素が著しく見られることを考えていました。実験物ができた後、不注意にもこれらを冷蔵庫に入れてしまいました。寒さによって、染色物質と酒石酸が急増してしまい、放射線を調節することができなくなってしまったのです。これは、クワッシング(鎮圧)現象と言います。英語です。よって、また最初から始めなければなりません。一年無駄にしました。[トラクターの騒音] 日常の仕事は?特に秋はどんなことに集中していますか? ケセルリング氏 — では、4番目の質問に… ちょっと、これは… 毎日、どのように過していますか? ショヴェ氏 — …ですから、研究、研究に明け暮れています。(笑) ケセルリング氏 — 質問5… 秋の季節は? ショヴェ氏 — 収穫時期は選択です… もちろん、多くの時間が費やされ、言ってみれば、常に緊張の高まる不安な時期です。収穫されたブドウから、どんな性質のワインができるか全く分らないからです。いつも《どうなるか?》と言うことです。これは、非常に興味深いことです! まあ、あなたも同じ問題を持っていると思いますが… [聞き取り難い] ケセルリング氏 — できたての若いワインの判断、これは、常に昔と同じように思います。醸造栽培者のカーヴへ入る以外に方法はありませんよね? ショヴェ氏 — もちろん。つまり、新酒ができた時点で、できたての若いワインを判断しなければなりません。 ケセルリング氏 — この時、少しでも分析が役立ちますか? それとも、とりわけ臭覚ですか? ショヴェ氏 — ワインの構成を明確にするために分析します。失敗が無いように、ワインに糖やリンゴ酸やクエン酸などが含まれていないようにするためです。その後は、試飲するのみです。 ケセルリング氏 — とりわけ試飲ですね… ショヴェ氏 — いや、ひたすら試飲のみです! どんな風にワインテースティングをしますか? ケセルリング氏 — 読者の皆さんの為に…どのようにカーヴで試飲するのか説明して頂けますか? ショヴェ氏 — 私は、絶対にカーヴで試飲しません。外で、太陽の下で、つまり、日中に試飲します。 ケセルリング氏 — ショヴェさんが、どのように試飲の準備をするのか、多分、読者にとって興味深いことと思いますが… 私のアメリカの友人によると、ワインを試飲する前にビールを飲むのが、舌の準備に良いとのことですが… ショヴェ氏 — そうですね、考えられます。やったことが無いのでわかりませんが…でも、大いに考えられると思います… しかし、準備を良くしたいならば、食事の少し前に、つまり、食事に近くなった頃に、試飲するべきだと思います。何故か? それは、ちょうどこの頃に食欲が湧いて来て、感受性が高められるからです…そして、もっと良く準備したければ、この時、幾つかワインを試飲することです。これをデギュスタッション・ア・ブラン(空試飲)と言います。つまり、記憶に留めないで、単に感覚器にエンジンを掛けるための試飲です。当然、試飲前の感覚器は、休眠中です。ここで、分り易く例を取って比較する必要があります。陸上で100mを走る時、寝起きからいきなり走ることはしないでしょう。起きて、それからトレーニングを始めますよね… 同じ様に、試飲前もトレーニングする必要があります。 ケセルリング氏 — これは、恐らく、最初のワインの試飲に必ず戻ることだと思います。私の経験によると、試飲ワインの全体の中で、一般に、最初のワインは、うまく十分に判定されません。 ショヴェ氏 — そうですね。正確には、記憶に留めない試飲を幾つか行い、感覚器を呼び覚ましてから,本番の試飲を開始すべきです。又、他にも理由があります。つまり、全てのワインは、ワインの匂いがし、ワインの味がします。ですから、同じ香りを長い間嗅いでいると、疲れの現象が出てくることは、あなたも知っていると思います。つまり、香りが感じなくなることです。例えば、パン屋は、仕事場にいると、パンの匂いを感じなくなります。豚肉屋は、豚肉製品の匂いを感じなくなります。つまり、続けて5〜6本のワインを試飲すれば、ワインの香りがもう感じなくなると言うことです。しかし、ここにはもう疲れはありません。ワインのあらゆる微妙な違いを感じなくなった疲れとは違います。ワインの香りは消え、あなたが識別したいものだけが感知されます。従って、試飲の原則は、こんな風に考えられます。食事時に、昼間、外で、できれば、太陽の下で試飲することです。太陽の光が脳の下垂体に働きかけるからです。時々、この光で下垂体が食欲を刺激し、間接的にとても豊かな感受性をもたらすことがあるからです。このようなことは、全て明らかにされていることです。これが試飲における準備です。そして、できるだけ、ワイングラスを正確に選び、喫煙せずに、食べずに、話さずに、静寂の中で試飲すべきです。本当に、精神を集中させなければいけません。