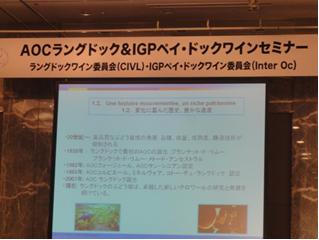

10月4日、東京・渋谷の東急セルリアンタワーにて、SOPEXA主催ラングドックワイン試飲会が開催され、CPVからも参加・ご紹介させて頂いた。 同時にセミナーも行なわれ、ラングドックワイン委員会・輸出部長からラングドックワインについての解説がなされた。特に新しいこととしては2009年からEUの規定が変更になり、従来のヴァンドペイが「IGPペイドック」に、AOCが「AOP」と呼称が改められる。 更に、AOPは3つのカテゴリーに分類され、 ブルゴーニュのAOCと同じように、ピラミッド型のヒエラルキーとなる。(右図参照)⇒ ① グラン・クリュ=限定されたエリアの世界最高級ワイン ② グラン・ヴァン=村名ワイン ③ AOPラングドック=ラングドック全体のアペラシオン これは、高品質なラングドックワインが登場しワインのレベルが上がったことに対応した措置と言えるでしょう。 さて、セミナー後半は試飲です!ズラッと12種類。 ペイドックIGP(従来のVDP)6種類、AOPラングドック(現段階ではAOC)から1種類、グラン・ヴァン3種類、グラン・クリュ2種類と、ピラミッドの各カテゴリーから代表的なものを試飲です。 コメンテーターは、あのイケ面の石田博ソムリエです! CPVがご紹介するワインからも2種類が登場! グラン・ヴァンのカテゴリーでは『カーヴ・カステルモール/ル・カステルモール(赤)』 \1,953 (輸入業者:片岡物産 tel.03-5405-8632/BMO tel.03-5459-4243) 。 石田ソムリエのコメントは、マセラシオンカルボニックしたカリニャンの華やかな香りがとてもよいと、好意的なものでした。 もうひとつCPVご紹介のワインは、『ドメーヌ・ド・モンカルメス(赤)』\5,250 (輸入業者:サンフォニー tel.03-5565-8992)。 こちらはラングドックワインのピラミッドで頂点に位置する“グラン・クリュ”です! 石田ソムリエのコメントは、グラスにサービスされてから1時間経過しても香りがまだまだ少しずつ表れている。これは大きなポテンシャルを持っている証拠だ。また、アルコール度が14度と高いのにもかかわらず全くアルコールを感じさせない程味わい成分が詰まっており、バランスに優れていると評価されておりました。 インポーターブースでご紹介していたワイン イーストライン様ブース ご担当の佐藤さん、にこにこと対応してました。 一押しのワインは 『ドメーヌ・ジャン・バプティスト・セナ』 年々エレガントさが増してます! ●ラ・ニーヌ’08 \2,709 ●オルニカ’09 \2,919 ●ル・ボア・デ・メルヴェイユ’08 \4,074 片岡物産/BMO様ブース ご担当の田丸さんと高野さん。元気いっぱいでした! 一押しのワインは『シャトー・ペシュ・オー』 流通業で上げた利益をすべて最高のワインを造り出すために注ぎ込み、最高のラングドックワインを造ってます。 3つ星「ジャルダン・デ・サンス」で欠かせないワインです! ●テット・ド・ベリエ’06 \5,460 ●キュヴェ・プレステージ’06 \3,675 カーヴ・ド・リラックス様ブース おなじみ大魔王の内藤さん!いつも大爆発。 お薦めは、「リアルワインガイド」で旨安大賞に輝き、売れて売れて、そしてまた売れている『ドメーヌ・ロベール』!どこまでこの勢いが続くんでしょうか? ●ドメーヌ・ロベール、メルロ’08 \1,050 ●ヴィーニュ・ド・モンクール’07 \1,480 他にもたくさんご紹介したいワインがあったのですが、写真撮りきれませんでした。 ラングドック、美味しい高品質ワインの宝庫です! 是非、お試しください!! <ご紹介インポーター> ●㈱イーストライン tel.054(205)4181 ●㈱カーヴ・ド・リラックス tel.03(3595)3697 ●㈱サンフォニー tel.03(5565)8992 ●BMO㈱ tel.03(5459)4243 / 片岡物産㈱ tel.03(5405)8632