Mai

大阪業務用酒販の小松屋さん、和食の名シェフを伴って南フランスに上陸

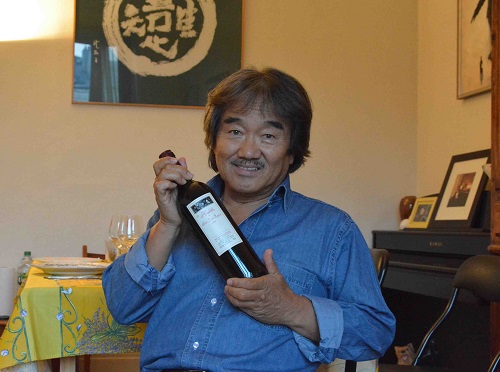

SOULIE スリエ醸造400年、Remyレミー人生半世紀50歳記念パーティーで和食を披露―NO1 独特、ユニークな発想で大阪食文化のど真ん中で自然派ワイン広めている小松屋さん。 フレンチレストランやワインビストロに広めるより、普通の焼き鳥、串揚げ、和食、つまり本来あまりワインとは縁がない大阪食い倒れ文化のど真ん中に自然派ワインを伸ばしている。 藤田社長 『ゴチャゴチャ云うより造っている現場を見てもらうのが一番いい!!』 『ここに来ている人達は、人と接するのが好きな人ばかり、直接、造り手と逢ってハートが通じ合えれば動く人たちなんです!』』 本当に気持ちが良い人達ばかり、そして元気が良い!! 大阪、浪花パワーは凄い!! いつも人がやらない事、できない事を率先して実行してしまう。 藤田社長自らが、この笑顔で人と人を繋いできた。 今日は、スリエ醸造のレミーが、50歳のお祝いとスリエ醸造400年の祝賀会に合わせてやって来た。 400年、50歳の前掛けをレミーにプレゼント! 流石のパフォーマンス。 そして、今夜は250名ほどのレミーの友人、大切な人、醸造元仲間、地元で活躍する著名人が集まる。 そこで、大阪で人気の和食を披露しようとの、夢のような企画!! 今夜は、浪花の食文化のど真ん中の名シェフ達が腕をふるう。