Sep

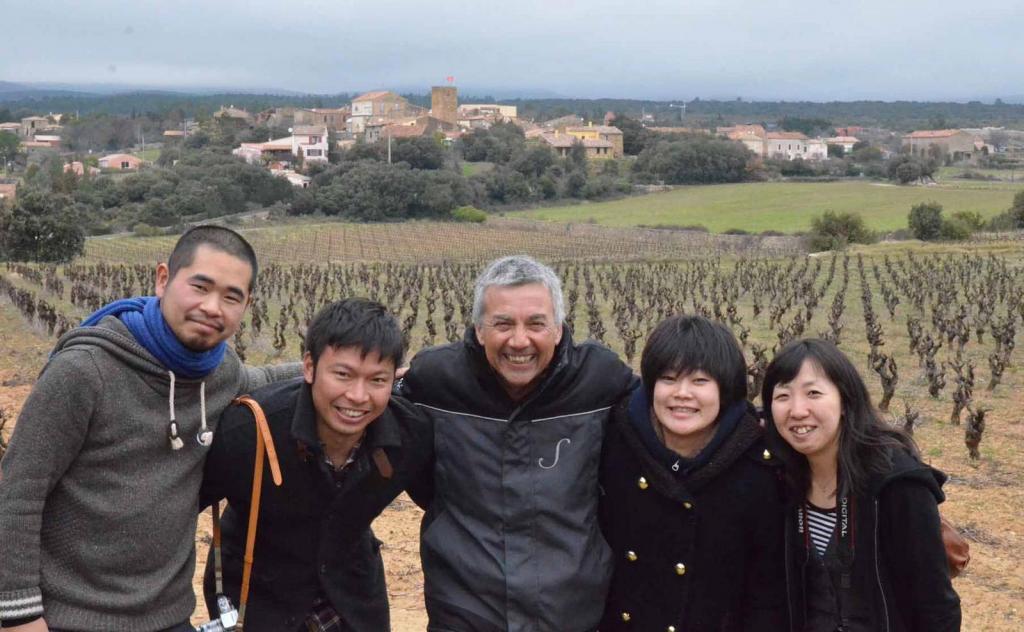

STC グループ フランスツアー NO.1

自然派ワインワインの日常化を実現しつつあるSTCグループ 自然派ワインを単なる一部の愛好家の世界に終わらせない。 日本中に、いい商品、本物商品を販売する質販スーパーがある。 本物商品を販売して、大手スーパーと真っ向から戦っても負けないグループが日本にはある。 それが、STCグループだ。 本物を売るには、現場を知らなければ自信を持って売れない。 毎年、社員、幹部、社長自らやってくるグループだ。 山田恭路さんが率いるグループだ。

Club Passion du Vin が仲間たちとヨーロッパ中を旅するツアーレポート

自然派ワインワインの日常化を実現しつつあるSTCグループ 自然派ワインを単なる一部の愛好家の世界に終わらせない。 日本中に、いい商品、本物商品を販売する質販スーパーがある。 本物商品を販売して、大手スーパーと真っ向から戦っても負けないグループが日本にはある。 それが、STCグループだ。 本物を売るには、現場を知らなければ自信を持って売れない。 毎年、社員、幹部、社長自らやってくるグループだ。 山田恭路さんが率いるグループだ。

Rosee de la Saint Jean ロゼ・ド・ラ・サンジャン 私の大好きなロゼワイン。 サンソー品種を主体80% グルナッシュ20% セニエ方式のロゼ。 淡い桜色。 なんて美しい色合いなんだろう。 暑い夏に涼しさをもたらしてくれる色だ。 辛口の醸造。 サンソ―品種からくる軽やかな果実味、酸、熟したグルナッシュの甘味すら思わせるワイン質。 このまま飲んでもよし、お寿司、刺身に合わせてもよし。 ヨード香、潮っぽいミネラル感、 なんて心地よいロゼなんだろう。 山田さんも絶賛。 私も夏はこれをよく飲む。 超暑い日はオンザロックやる。 うまいよ!! これぞコルビエールの典型ワイン、100歳級を中心に古木のカリニャン品種80%、グルナッシュ品種が20%構成、ブトナックの典型テロワールの石灰質土壌、 日本ではカリニャンの典型を飲める機会は少ない。 CRUブトナックのテロワールの典型を試飲することも少ない。 グログロの自然派ワインではない。酒質があり、石灰質ミネラルからくる潮っぽい旨味があり、ザ・コルビエールのスタイルである。自然酵母のホワッとした複雑味も楽しめるワイン質。 これから秋の美味しい食べ物の合わせると素晴らしい。 お別れは、フランス式のビーズと呼ばれる左右に頬キッス。 皆、これも初めての体験。 地が変われば挨拶も現場式で。 Marie-Helene,マリー・エレーヌ、 Je te felicite d’arriver jusqu’a la. Les vins d e St Jean de la GINESTE est mangifique. On est sur meme bateau. On va jouer chaqu’un sa role. Comme Rugby.Bonne continuation. On t’attand mars prochaine au Japon. ここまでの品質を造り続けるとは素晴らしいことです。 私達は貴方の努力を大変評価しています。 私達は同じ船に乗っています。 ラグビーのように、それぞれが自分の役割を果たす ことが大切です。 お互いに努力し合いましょう。 Galarie de Photos , St Jean de la GINESTE サンジャン・ド・ラ・ジネスト写真集 葡萄園の横にmurの実。(野生クロイチゴ) 異常乾燥で多くの実が乾されていた。 残った実は、完熟で美味しかった。 葡萄園の横にアニスの香りがするfenouil野性ウイキョウが いっぱいありました。 おそらく故ドミニックが使っていたラグビーボールが飾られていた。 刺すような強烈な太陽光線を浴びて、光合成をして葡萄を育てている葉っぱ達。そして、収穫直前の健全な葡萄。 葡萄をガンガン食べていた犬。 試飲が終わるのをじっと待っていた犬。 最後に、私達のバスに向かって最後まで手を振ってくれていたマリー・エレーンの姿

皆、乾燥したコルビエールの畑を自分の足で歩く。 100歳を超える葡萄の古木に触れてみる。実際に葡萄を食べてみる。 初めてフランスに来た人が8名、フランス滞在初日から、いきなりコルビエールの畑に立つ。 暑い!乾燥度がすごい、肌がカサカサしてくる感じ、太陽の日差しが刺すように痛い感覚。 今年の乾燥度は特別で、草まで水不足で枯れてしまっている。 でも日蔭に入ると涼しい。 こんな事は、現場に来ないとわからない。 毎日、自分の店で販売しているワインが、こんな環境の中で育ったことを体感している。 日本の夏も暑いけど、全く別の暑さ。 すべてが初めての体感だ。驚き、感動。 写真、マリーエレーヌの説明をメモする。すべて、自分が経験したこの感動をお客さんに伝える為だ。 北海道からは札幌の(株)産直の皆さん。 広瀬さん、辻中さん、中島さん、根本さん。 全員がフランス初めて。 日本のワイン業界で働く人でも、ここコルビエールまで来たことがある人は少ない。 毎日、普通の消費者と接する産直さんのお店では、1000円前後で 本当に美味しいワインが超重要な商材だ。 普段、ワインを飲まない人にお勧めできるのは、やはりこの価格帯だ。この価格帯で自然な造りで、美味しいワインは少ない。 貴重な存在である。ワインは偶然には売れるようにならない!! だから、面白い!!遣り甲斐がある。自然なワインが日常化、市民化するには、この価格帯が最重要。 ここサンジャン・ド・ラ・ジネスト醸造のある区画は、コルビエールの中でも最も上品なワインができるCRUクリュ、BOUTONACブトナックと呼ばれている区画の中にある。 粘土石灰土壌で、カリニャン品種の古木が最も多い地区でもある。 このカリニャン古木の葡萄は繊細で熟しても常に酸が残る。 熟してくるとピノッテ(ピノ・ノワール香)してくる特徴がある。 一昔前は安ワインを造る品種として位置づけられて、軽視されていた品種。 でも最近、繊細さ、酸を重視する時代になって、再評価されつつある品種。 ここブトナックは、まさにカリニャン品種が多く植えられている地区。 そして、サンジャン・ド・ラ・ジネスト醸造には、カリニャン品種の100歳級の古木が多く生存している。 根っ子が100年の歳月をかけて地中深く伸びている。 だらか、ここのワインは酸とミネラル感が素晴らしい。 1950年代のCOOP農協運動が盛んなころに、ドミニックの父さんは農協に属し、醸造はやらなくなった。だから、この醸造所は、ドミニックが継いだ後に、改造して再生させた蔵なのである。 今でも、この垂直式圧搾を使用している。 ゆっくりとほぼ重力で絞れるのでよい。 故ドミニックが生前中に自分で建てた家に入ってテースティングだ。 家の前には、3百年は超す高い松の木が印象的。 皆、よく知ったワインばかりだ。 新しい15年産をテースティング。 日本にいるメンバーに伝えなければならないので 皆、真剣だ。

酒販店グループESPOAの精鋭部隊がやって来た!!(ボルドー) 日本の酒販店グループのESPOAが恒例の5月買付ツアーにやって来た。日本全国に約100店、独立を保ちながら良い商品、食品、酒、ワインなどグレードの高い本物商品を販売する酒販店集団である。 限りなく体と地球に良い商品を、無名だろと有名だろうと関係なく熱意と努力で販路を広げているグループだ。 ワインは90年代前半より23年前より直輸入している。毎年、精鋭部隊がミレジムの検証と新規ワインの開発の為にやって来る。(写真はボルドーのガロンヌ河の畔、ここから世界に向けて船で出荷された。今は世界遺産に指定されている。) Le groupe de Cavistes japonais est arrive a BORDEAUX. Il y a100taine caves sur Japon entier. Il essaye de presenter des vins et alimentations haute qualite et authentique ,mieux pour sente et la Terre . Ils ont beaucoup de passion et pacience, cars c’est pas facile de vendre produits un connu. Ils se groupe pour importer de vins . ils viens tous les ans en Frnce pour visiter vignerons et deguster nouveaux milesime. 到着初日はボルドーの歴史上、超重要な儀式が行われたサンタンドレ大聖堂を見ながら気勢を上げた。 この教会でアキテーヌ公国の姫エレオノールとイギリス国王のアンリーが結婚式を挙げた。それ以降ボルドーはイギリス領となった。 お蔭で、ボルドーワインが世界中に出荷されることになった。その原点がこの大聖堂から始まった。 この熱いツアーもここから始まる。 自分が売る商品の源流を見ることは実に大切なことだ。ワインが育ったフランス文化、人、習慣に触れることは、ワインの基本に触れることに繋がる。何事も基本は重要なこと。 Le groupe de caviste ESPOA en France. 酒販店グループのESPOA 買付ツアー(ボルドー) 私は24歳~30歳までの6年間をボルドーで過ごした。1976年から1982年までの滞在だった。子供の頃からやっていた武道を教えながら葡萄を学んだ。私にとっては、ボルドーは第2の故郷である。その滞在中に、ソムリエ志望の若き田崎真也さんも同じ時期にボルドーにいた。よく一緒に遊んだり飲んだものです。当時はお金がないからカフェバーのVIN DE TABLEをガブ飲みしたものです。最初に来たのは彼がまだ19歳の時だった。あのソムリエ志望の田崎さんが、今や世界ソムリエ協会の会長さんになっている。凄いものですね。 6年間の滞在を終えてボルドーを去る時、電車の中からガロンヌ河の向こう岸にこのサンミッシェル教会の景色が目に入った時、胸にジーンとくるものがあった。 Le groupe de caviste ESPOA en France. 酒販店グループのESPOA 買付ツアー(ボルドー) 今回は全員で7名と少ないので、運転手付きのベンツのハイヤーを借りての旅となった。いつもは大型バスでの移動なので色んな規制があって時間がかかる。今回の旅はスピーディーにできるので良い。 初日はこのガロンヌ河を超えてポムロル、サンテミリオン方面への移動。ガロンヌ河には超大型客船が泊まっていた。 ここボルドーは海から30キロほどあるけど全く港として作動していたのが理解できる。 このが港から中世から世界中に出荷されていたのがこれを見ただけでも理解できる。 今は高速バイパスが走っていて一時間もかからずポムロルまで着いてしまう。 Le groupe de […]

まだ暖かい陽が差し込む9月の中旬、収穫の熱冷めやらぬボジョレーとブルゴーニュに、ウノコネクションの新人2人(キショウ、ユリ)が潜入してきました! マコン駅からボジョレー→ボーヌ周辺→ボジョレーの2日間で、エノコネクションの看板でもあるスターヴィニュロンへはじめましてのご挨拶と、もしもできれば収穫に参加してしまおう!という計画です。 Yuri Kisho 気になる訪問先は・・・ クリストフ・パカレ Christophe Pacalet フィリップ・パカレ Philippe Pacalet サルナン・ベリュ Sarnin Berrux マルセル・ラピエール Marcel Lapierre ラパリュ Lapalu ローランス・レミ・デュフェートル Laurence et Rémi Dufaitre クリストフ・パカレ*Christophe Pacalet 日曜にもかかわらず笑顔で奥様と迎えてくださったクリストフさんのところでは、9月9日、猛暑による凝縮したブドウが取れ、晴れて収穫終了。今年は8月24日から開始、例年に比べかなり早く終ったそう。特に丘の上のブドウ畑(サンタムール、コート・ドブルィ)は強い太陽の光でブドウが乾燥し、凝縮した小さいブドウがとれました。 コート・ド・ブルィの土壌の特徴について ボジョレーは花崗岩土壌であることが有名ですが、特に火山質が混じるコート・ド・ブルィからは、色調も濃く力強さがあるワインが出来ていました。なんでも、火山質の土壌は酸性度が高めで栄養分が少ないため、樹勢が強い品種であるガメイもたくさん実をつけることがなく、その分凝縮感のあるブドウがとれるとのこと。さらに天候に恵まれない年であっても比較的均一な量のブドウが取れるのがコート・ド・ブルィの特徴とのことでした。 一部の発酵槽はグラスファイバー製タンク 今年に関しては、ブルィ以外のキュヴェの量がかなり減ってしまい、例年の半分しかとれなかった畑もあるそうです。 ここでは一部の発酵槽はグラスファイバー製を使用しており、マセラシォン・セミ・カーボニック醸造中の葡萄丸ごとの房が見えます。タンクをたたくと、薄透明のタンク越しになんと泡がふわ~っと浮かび上がってくるのが見えます!ここからボジョレー特有のアロマや優しい色合いが抽出されているのかと思うと、感動しました。 マルセル・ラピエールより譲り受けた古式圧搾機 また、ここでは赤はプニュマティック圧搾機を使わず、伝統的な直下型の圧搾機を使っている。 重力を利用したこの圧搾機からはゆっくりとした優しいプレスで、ブドウの種からの渋みや、皮からの粗いタンニンが出ないようになるとのこと。 マセラッション・カルボ醸造のプレスは直下型の圧搾機が最高。 時間をかけてゆっくりプレスすると、まるで葡萄の皮から汗のようにブドウジュースが滲みでてくるので繊細なワインになるとのことでした。 ブドウを圧搾機いっぱいに詰め込んで、24時間ゆっくりとプレスします。 試飲 ボジョレー・ブラン とてもクリアでレモンのような色合い。ゆっくりと立ち上る白い花の香り、 柑橘系のきりっとした酸味が心地よく舌の上に広がります。 コート・ド・ブルィ とても濃く、若いローヌワインを彷彿とさせるような紫色の色調。 赤・黒系果実の香りが主張し、凝縮感があり飲みごたえがあるワイン。 クリストフ2015年11月ヌーヴォー解禁時に日本行き決定! 日本食が大好きとのこと、クリストフさんは今年のヌーヴォー解禁の時は日本に行くことになっています。美味しい日本食をとても楽しみにしていました! クリストフ・パカレとヌーヴォー解禁カウントダウンを楽しみたい方 11月18日 00時に東京新橋でヌーヴォー解禁 カウントダウンパーティーをクリストフと 楽しんでください!! 2)フィリップ・パカレ*Philippe Pacalet フィリップ・パカレ2015年 収穫終了パーティーに参加 新人二人はここからフィリップ・パカレの収穫に参加をするために北に移動。 フィリップさんに今から着きますの電話を入れたところ、「今さっき摘み終わったところだよ」!! なんと・・・・が~ん。 ここ最近の猛暑のせいで、予定よりも収穫が早まったらしく、それならと収穫終了のお祭りであるポレ(ブルゴーニュでは「ポレ」、ボジョレーでは「ラフボール」というそう)に、どさくさに紛れて参加させていただき、美味しいクスクスのご相伴にあずかってしまいました。 収穫自体は終わったものの、まだ白の圧搾作業が残っているとのこと、パカレさんはとっても忙しそうでしたが、今年の素晴らしいブドウがとれた話などを手短にしてくれ、笑顔の素敵な奥様も、ブルゴーニュ・アリゴテ2014、ジュヴレ・シャンルタン2008、ポマール2008など飲ませてくれました! 試飲 ブルゴーニュ・アリゴテ2014 苦み・酸味・旨みのバランスが素晴らしく、親しみがありながらも綺麗な余韻で、とっても美味しい!聞いてみるとピュリニー・モンラッシェ村と国道を挟んで向こう側の畑らしく、どうりで美しい酸味があると思いました。 ジュヴレ・シャンベルタン2008 マグナムでサービス。最初は少しかたいイメージでしたが、時間がたつと華やかで力強い、赤系果実たっぷりのニュアンス。ついついグビグビ飲んでしまいそうで危険です。 ポマール2008 同じくマグナムで。きめ細やかなタンニンに支えられたしっかりとした構成が感じられました。やっぱり美味しい~。 パカレ収穫終了後に嵐のような大雨と雹が ポレの途中で大雨と雹が降ってきて、丁度収穫が終わったところでよかった~!!とみなさん大喜び!! もしやパカレさんは、晴れ男!?? 運も実力のうちのひとつ!良いタイミングで収穫が終わって、本当によかったですね。 ボーヌの夜は自然派ワインが飲める和食bissohへ この日はボーヌに一泊。日曜の夜だったため、ほとんどのレストランが閉まっていましたが、日本料理のBissohが空いていました! 日本人人口が多いボーヌのなかでも、日本人の常連客だけでなく地元のワイン生産者の方も集まる本格的日本料理店です。(1号店が工事中のため、2号店に行ってきました。) こだわりつくされた店内の内装、カラトリーも素敵、なによりも とっても可愛いブラックレトリバーの ゆずちゃんが迎えてくれます。 お寿司のネタについても、サーモンもフランスの政府機関が認定するラベル・ルージュのものを使っているこだわりよう。パリの某有名日本料理店のすし職人の方とばったり再開したり等、うれしいハプニングとともに美味しいお料理をいただきました! 2日目はまず、サン・ロマンのサルナン・ベリュからアタック。 3)サルナン・ベリュ*Sarnin Berrux ヴィニュロンのジャン・マリー・ベリュさんとオーナーのジャン・パスカル・サルナンさんがタッグを組んでワインを造っているこのドメーヌでは、12日には収穫が終了したとのこと。こちらも今年のブドウの出来はかなり良いと満足そう。 栽培者との信頼関係づくりを大切に このドメーヌは買いブドウでワインを造っていますが、なんといってもブドウ栽培者の人たちとの信頼関係を一番に考えているそう 。栽培者の方との長期的な付き合いを一番に、古くからの友人のような近い関係を目指しているそう。「ワインで大事なのは信頼性と美味しさだ!」とジャン・パスカルさんも、笑いながらおっしゃっていました。 15年産の醸造作業中、(ルモンタージ実施中) 訪問した時にはルモンタージュの真っ最中。全てのキュヴェを全房発酵で醸造するとのこと、果実からもしっかりと抽出ができるよう、ブドウの入った桶全体に、発酵中のワインを丹念にかけていました。 発酵進行状況を細かくチェック・記録するジャンマリーさん 毎日全てのキューヴの密度と温度を測って、ワインの発酵具合を確認します。 SO2添加は極力抑え、ピノ・ノワール、シャルドネのみ、瓶詰前に少し入れる程度。アリゴテ、シラー、ガメイには入れないとのことでした。「ワインは、信念をもって丁寧につくれば他の余計なものを入れなくてもいいんだよ」とジャン・マリーさん。 栓もビオ(有機栽培)のものを使用しており、こだわりが光ります。 試飲 ブルゴーニュ・ブラン2014 サヴィニー・レ・ボーヌの畑からとれたブドウで醸造。まっすぐな酸味が目立つ一本。 ブルゴーニュ・ルージュ2013 ピノ・ノワール特有の、控えめながらも洗練された果実味が感じられる一本でした。 このドメーヌでは今年から新たな挑戦で、ボジョレー、ボジョレー・ヌーボーを始めました。AOCの規定に合わせて、ボジョレーのレニエ村にも醸造所をつくったそうです。なぜボジョレー?と聞いたところ、 『ブルゴーニュの繊細で緻密な醸造方法で、極力多くの人に気楽に喜んでもらえるワインを造ってみたかった。そう、皆が喉を癒すようにグイグイ飲めるワインもいいよね。』 その後、少し間をおいてから、ニッコリ笑顔で 「本当は・・喉が渇いたからだよ!」 遊び心とパッションが止まらない、やんちゃな人の印象を受けました。 エノコネクション新人二人のボジョレー紀行、いかがでしたか? 後編ではマチュー・ラピエールやラパリュ、レミ・デュフェートル等の素晴らしい造り手が勢ぞろいです!どうぞお楽しみに!

東京・世田谷区弦巻の酒販店“ナカモト”が愛好家と共にフランス醸造元巡り 東京・世田谷区弦巻の酒販店“ナカモト”がワイン愛好家と共にフランス醸造元巡り。ナカモトでは店内でワイン・スクールをやっている。そのお客さんと2年に一回フランスツアーを行っている。飲み手と造り手が顔を合わせるという夢のツアーだ。 ESPOAナカモト酒販店では,自然派ワインを積極的に販売している。食品などでも有機栽培や極力自然なやり方で、美味しくて、健康にもよく、地球環境にも貢献している商品を提供している。単にお金儲けだけではない商売をしている。 そんなナカモト店には、ナカモト・ポリシーに共感するカルチャー・クリエーティヴ層のお客さんが多い。 中本さん『いつもお客さんが飲んでいるワインを造っている蔵元を見てもらいたかった。自分が感動して、購入した理由を知ってもらいたかった。』 12人ものお客さんがやって来た。 『規模が小さくても、畑作業が何倍も大変な自然栽培をして地球を汚すことなく葡萄を育てているMYLENE BRUミレーヌ・ブリュの葡萄園をお客さんに見てもらいたかった。人生のすべてをかけて、本当に楽しそうにワイン造りに没頭しているミレーヌさんを見てもらいたかった。』中本さん 一見は百件に如かず。葡萄園を歩いて、乾燥した空気、風、野生香草の香り、馬で耕したフカフカの土壌、土壌にはミミズも微生物イキイキしている。 ワインの本当に大切な部分は、すべて“畑”にあることが理解できる。 日本でどれだけの酒販店がこんな夢のようなツアーを実行できるだろうか?中本さんの日頃からの誠実な商売のやり方がお客さんからの信頼を得ているのだろう。造り手も売り手も飲み手も同じような佳き人達が集まった。 葡萄園にテーブルを囲み造り手、売り手、飲み手が楽しくひと時を過ごす 夢の一期一会 お客さんの中には、ジャズ・シンガー、パイロット、元スチュアーデス、デザイナー、コンピューター技師など普段は全く別の分野で活躍するカルチャー・クリエーティヴな人達がワインを中心に集まってフランスの葡萄園で、楽しく素晴らしいひと時を過ごした。 ミレーヌの親友の料理研究家のイザベルさんがシンプルで美味しい手料理を作ってくれた。サンソー品種の葡萄の枝を焼いた炭でソーセージをグリエした。特別な燻製化があって最高に美味しかった。 ミレーヌさんの手料理は南フランス典型的な夏料理のラタトゥイユをソーセージに合わせた。シンプルな料理だけど愛情のこもった味わいに一同感激。どんな星付きレストランでも、葡萄園でこんな風に出される料理にはかなわないだろう。絶対に出せない旨味がここにはある。 デザートはイザベルが手造りのミラベル・タルト。ワインはミレーヌさんの初リリースの2008年のBORD GUEボーグを開けてくれた。857本しか造れなかった貴重な一本だ。 造り手のミレーヌから直接に話を聞きながら飲むワインは格別だ。葡萄園の風を感じながら、飲んでいるワインが生まれた現地で、葡萄が育った環境の中でのワインは特別に葡萄の気持ちが伝わってくるような感じがする。 忘れられない一期一会だった。 人生一度だけ!夢、やりたいことを実現中の進行形! ワイン造りが楽しくて!今が最高! ミレーヌさんはコルビエールの葡萄栽培家の家に生まれて育った。小さい頃からお祖父さんと葡萄園に一緒に行き、いつも葡萄園で遊んでいた。その頃からワインの造り手になりたかった。しかし、両親から反対されて夢が実現できなかった。 ワインの勉強は確りやって、パリでワインの先生をしたり、ソぺクサで働きながらチャンスを狙っていた。離婚を契機に故郷のラングドック地方に戻ってきた。 葡萄園を探しに車で走っていた時、この畑に巡り合った。ラングドック地方の大都市モンペリエからたった20キロ程の所に、信じられないほど野性的な風景と環境を備えた畑だった。小さい頃、お祖父さんに連れていってもらった故郷のコルビエールの景色に似ていた。しかも、小さな畑区画を手作りで丹念に畑仕事をしているのが分かる。手間暇のかかるゴブレット株仕立てである。ちょっと歩いたところにシャスラ品種の区画があった。ミレーヌ『その畑に立った時、“ここだ!”』と体中に電流のようなものを感じた。景色がコルビエールそのものだった。 その足で村の役場に行って台帳を調べて所有者を確認した。 オーナーのクリスチャンさんは14歳の頃からこの山の木を抜いてコツコツ開拓して、葡萄木を植えて育ててきた。丁度その時 クリスチャンは大病にかかって入院していた。ミレーヌさんは病院まで行って、この畑を購入したい旨を伝えた。体力が弱っていたクリスチャンは承諾した。その後、元気になって今でも畑仕事を手伝ってくれている。色々アドバイスもくれる。 小さい頃から日本大好き人間だったミレーヌさんは、 1年前に日本にやって来た。 小さい頃からの2つの夢、一つはワイン造り、二つ目は日本へ行くこと、もっと日本を知ることだった。 ミレーヌ『日本人は繊細で本当に佳いのもを理解する能力をもっている国民である。』 『芸術の世界でも、職人の世界でも日本が最初に認めて、その後に世界中が認めるようになるケース多い』 福岡市のフレンチレストラン、コキーンヌにて 『日本の酒販店や愛好家の人達に自然派ワインの造りを分かってもらいたかった。美味しいワインを造る為に敢えて困難なリスクの高い栽培や造りをやっていることを説明したかった。私達のやっていることは、単に美味 しいだけではなく、飲む人の健康にも、地球 のことも考えて継続可能な世界造りをやっている事 も知ってもらいたかった。』ミレーヌ 大阪の自然派ワイン・ブラッセリーブーにて ⇚ 東京神田の居酒屋・天狗にて 日本食と自分のワインの合性も色々発見できた。 ワイン造りのヒントにもなった。 自分が想像していた以上に日本という国が素晴らしい国だということも理解できた。 ⇓ 東京・有楽町のブラッスリ・オザミにて 特に日本人の国民性には驚いたとのこと、まず人間性が根本的に優しいこと。違う文化のものでも、いいものを認めて理解しようとする心があることに本当に驚いたとのこと。 いいものが分かる繊細な心があることを再確認した。 2014年LADY CHASSELAS レディー・シャスラ用のシャスラ品種の花が満開 2014年、葡萄の花の開花が始まった。昨年はフランス中の葡萄園の開花時期の天候が悪く収穫量が激小だった。 地方によっては2年連続でマイナス50%という厳しい収穫量だった。 今年は皆が普通の収穫を願っている。 こんなに完璧な満開の花を見たことがない。 2週間前までは水不足でやや葡萄木も疲れていた。 一週間前に降った恵みの雨のお蔭で完璧な開花なった。 あと110日で葡萄が熟して収穫となる。 2014年は期待できそうだ。 0.7ヘクタールの約70歳のシャスラ品種。 セレクション・マサルの苗木。石灰質岩盤のミネラルをタップリ含んだ潮っぽいミネラル感が心地よい。昆布ダシのような旨味が乗っている。 年間1200本程度しかない貴重なシャスラ白ワイン。 早朝の涼しい内に手摘みで収穫、小さな垂直式の圧搾機でゆっくり搾る。 小型タンクで自生酵母のみで発酵。熟成もシュール・リでタンクの中で6か月間熟成。 ミネラルからくる潮っぽさとミネラル感でバランスをとっている。 昆布ダシ系の旨味があるので、和食にはピッタリ RITA リタ カリニャン品種100% 、樹齢50歳、粘土石灰質土壌,粘土質でもサラサラして水捌けがよい。土の部分が浅く20センチ下は元海底だった石灰岩盤。 ゴブレ方式の剪定。畑は馬によって耕作作業をしているビオ栽培。 収穫は手摘み、収穫人による厳しい選別を実施。収穫後葡萄を冷やし、翌日に発酵槽にれる。グラップ・アンティエール(除梗なし)の葡萄房丸ごと発酵槽へ。セミ・マセラッション・カルボ醸造。勿論、自生酵母のみによる醸造。 ミレーヌ にとって、カリニャン品種は特別な存在である。何故なら故郷のコルビエールの主力品種なのである。ラングドックの気候風土に最も適した品種である。セミ・マセラッション・カルボ醸造独特の果実味、カリニャン品種独特の涼しさ、石灰岩盤のミネラルからくる潮っぽい旨味がある。 リタという名前はミレーヌが好きな2人の女性のタイプからとった。過酷な人生や絶望的な状況にある人達を助ける聖女RITAの名前、もう一人はハリウッド女優リタ・ヘイワース、ギルダという映画の中で妖艶に踊りながら赤い手袋をとるシーンがあった。その手袋をデザインしたラベル。 安ワインの品種と誤解されているカリニャンの厳しい状況を覆すワイン。 FAR-OUEST ファール・ウエスト ミレーヌは色んな困難を乗り越えて葡萄園を手に入れてワインを造り出している。 今でも、毎日、色んな問題が出てくる。農機具が壊れて不慣れな修理もしたり、思いがけない天候で葡萄が大量にダメになったり、今でも自分の未知らないトラブルにぶち当たる日々が続いている。常に限界を打ち破って前進する開拓精神が必要だ。そんな不屈の気持ちをアメリカの西部開拓精神になぞらえて付けたワイン名。不屈の精神が必要な時は、このワインを飲んで勇気づけましょう。 ミレーヌのもっている全区画の葡萄を少しづつアッサンブラージしたワイン。グルナッシュ、カリニャン、シラー、サンソーなどの品種が混ざったワイン。 収穫量は17/Hと少ない。果実味豊かで、グイグイ入ってしまうワイン 。 FRANQUETTE フランケット 久々に再会の小林さん。 このワインは日本のみ発売の特別キューヴェ。ミレーヌが日本に行った時、試飲会に参加していたワイン愛好家の小林真生さんが書いていた絵を見て、この人のデザインしたラベルで特別キューヴェを造ろう!と決断。 ミレーヌが新たな醸造方法に挑戦。葡萄を除梗してアルコール発酵をした。その除梗方法は、葡萄粒が壊われたり潰れない為に、除梗機を使わずに手作業で葡萄果実の粒をとるという手間暇かかる作業をやった。 完璧な葡萄粒のみを発酵槽に入れてマセラッション・カルボニックのように酵素が働き葡萄皮からタンニンや色、旨味成分が果肉の方に優しく溶け込んでいく醸造方法をとった。単なるマセラッション・カルボニック醸造より深みがワインに演出される。品種はグルナッシュ、カリニャン、シラー。果実味が豊でワインとしての深みもあり。 ミレーヌは不思議な人だ。行った場所、逢った人を次々と味方につけてしまう特殊能力を持っている。人と人を結びつける力がある。ワインも同じ。 ミレーヌのワインを中心に遠い日本から集まった。 ミレーヌのような自然派がより広がってほしい。楽しい人達が集まって世がもっと明るくなり、地球も優しくなりそうだ。

日常フランスを日本で再現するオザミ・グループがフランスに! ボジョレーのブルイィ地区にあるLAPALUラパリュ醸造にて 天性の乗りでフランスを飲み・食べ歩くオザミ! 年2回、6月と10月にHIROTO(オザミ・丸山宏人) は、オザミグループの料理人やソムリエを引き連れてフランスにやって来る。 一週間かけてフランスでスタッフに食べ飲ませるツアーやっている。半端でなく良く食べ飲む人達である。 日本で今の日常フランスのレストラン文化を限りなく近いタッチで再現しているのがオザミグループだろう。 その裏にはフランスをこよなく愛しているHIROTOの感性がある。この男、食と飲むことに対する動物的感性は他の追随を許さない天性を持っている。その半面、しっかり計算づくのセンスも無意識のうちに備えている。 11店のレストランを東京でやっている。 オザミのレストランには、フランスを感じる空気が流れている。 明らかに“フランス”を好きでフランスの“食”をよく熟知していないとできない事が普通に自然にオペレーションの中に流れている。 これが妙に自然なのが余計にフランスを感じさせる。 スタッフがフランスを好きで、食を好きなのが感じられる。 HIROTOはフランスに来ると醸造元仲間の中で“HIROTO”の呼び名で愛されている。半端でなく愛されている。HIROTOが醸し出す飲食への野獣的感性をワインに携わるフランス人は大好きなのである。 HIROTOは自ら9人乗りのレンタカーを運転して一週間、フランスを 食べ・飲みつくす旅をやっている。フランスが初めてのスタッフもフランスの“食”の真髄に触れることができる。三ツ星も行くし、街のビストロへも行くし、醸造元でも一緒に食べる。惜しまずお金を使う。 この今しか飲めない“パラディ・天国”をやるオザミ・メンバー オザミ一行がラパリュ醸造に着くと、ボジョレー・ヌーヴォーのプレスをやっていた。何でも興味を持つ人達だ。最初は近くによって眺めていたけど、 どんな仕組みで?・・・・我慢できなくなってプレス機に上り出した。 ジュースのようなまだ甘さのある液体に驚く面々。ラパリュは2年前に念願の垂直式プレスを手に入れた。しかも100年前のもの、土台が一枚の石でできている貴重なものである。上部の木材は木工屋さんに特注で造ってもらった。 このプレスに変えてから明らかにより上品なワインになったという。 こんな話を聞きながら13年のヌーヴォー醸造中のものを試飲するメンバー。 プレス機に(MC済葡萄)を詰める。最初の内はフリーランジュースでまだ圧力が掛かっていない。しばらくするとジャン・クロードがゆっくり圧力をかけだした。この時期から流れ出した液体を“PARADI”パラディ(天国)と呼ぶ。 このパラディはこの圧搾時の瞬間しか飲めない貴重な飲み物だ。まだ糖分が残っているので運搬することはできない。 醸造所へ行って圧搾時にしか飲めない品物だ。 だから、近所の人達や知り合いも、この時期は醸造所に遊びに来るほど美味しい貴重品。この美味しいパラディを飲むHIROTO!! 醸造中のラパリュ蔵の中で、今“錬金術”で“宝”が造られつつある 醸造中のタイプの違うワインを次々とテイスティングしてみる 興味津々のオザミメンバーは何でも一度自分の目で見て、自分の鼻で嗅いで見ないと気が済まない人達ばかりだ。 醗酵中のタンクを覗いてCO2が充満している香りを全員が試した。CO2を嗅ぐ時ツーンとくる感覚に驚き、“ワー!”と全員が声をあげていた。こんな事も日本にいたら経験できない。ジャン・クロード・ラパリュは次々と色んなワインをテイスティングさせてくれる。 現場に来ないと分からない体験を次々と! ラパリュでは今年はロゼ・ペティアンを造っている。ガメイ品種でまだ醗酵中のもの。もうじきビン詰めしてこのガスを瓶内に閉じ込める。1600本分しかない貴重なものだ。 樽醗酵中のボジョレー・ブランも試飲した。 研修テイスティングの後はアペリティフ! ラパリュ・ブラン’12で乾杯! ボジョレ地区のシャルドネをラパリュが醸したやさしいボジョレー・ブラン。 ツマミは豚の脂身を固めたブルゴーニュのアペリティフ用ツマミの名物・グラトンだ。 オザミスタッフはこんなフランスの醸造中の習慣や雰囲気を自然に体験して知っている。単に本や雑誌で読んだだけではない。フランスの現場を知っているから自然にフランスの心地よい雰囲気がオザミには存在している。フランスの食の日常を熟知しているHIROTOが、自分で運転してスタッフに体験してもらっている努力には心より拍手を送りたい。奥さんのブリジュットが前菜のサラダをもってやって来た。 醸造中のこの時期しか食べられない特別な料理!マール蒸し 醸造所の隅でプーンといい香りが先ほどからしていた。 ガメイのマセラッション・カルボニック醗酵でプレスを終えて役目を終えたマール。 マールに更にもうひと仕事してもらう料理だ。 大きなカッスロール(鍋)にマールを入れてのその中に塩漬けしておいた豚肉、ソーセージなどシャクトリ(生ハム系)などを中央に入れ、更にワインをかけてじっくり蒸らす料理だ。 この時期は醸造元では、このマールを使って従業員や友人などを呼んで良くやる内輪の収穫祭的な料理である。 流石、オザミのメンバー、最初はジャン・クロードがやっているのを見ていたが、そのうちクトー(包丁)をとって仕分けをやりだした。この辺のオザミメンバーの教育は素晴らしい。 いい香りが満載のソーセージ、肉類が 綺麗にもられていった。 何ていい香りなんだろう?何て幸せなことだろう!日本の友人達とヴィニュロン(醸造家) と一緒にこんな時間を過ごせるなんて! ジャン・クロードはこんな時間を仲間と一緒に過ごすことを、最も大切なこととして楽しみに仕事をしている。 心に残る一期一会 ガメイの可能性をとことん追及するジャン・クロード・ファミリーと彼を理解するHIROTOのオザミ・ファミリーの温かな心の触れ合い。 毎日忙しく働くオザミメンバーにとってもフランスでホッと気を休めての食事となった。 この料理には、アンフォラ(カメ醸造)のALMA MATER/アルマ・マテールマグナムを開けてくれた。 やー良く飲んで、食べて、笑って、良く楽しんだ!勿論 良く学んだ! 真っすぐに良く働き!良く食べて!人生を楽しむ! これがフランス・ガストロニミーの真髄である。 醸造元も妙な化学剤を使うことなく体で働く。 HIROTO/オザミも良く理解してパッシオンを伝えながらお客さんに楽しんでもらう。 その為、遠く日本からスタッフを連れてやってきた。 両者とも本物で、自然である為の仕事だからだ。 HIROTOは、いつも美味しいおみやげを持ってくる。 ジャンクロードはお返しにALMA MATERアルマ・マテールのマグナムとマールを袋に詰めて手渡した。 東京のオザミでマール蒸しがメニューにのるだろう。

3月のとある日、私にとっては第二の故郷であるボルドーにやって来た。24から30歳までの6年間を過ごした街だ。最近、来る機会がめっきり減ってしまった。でもボルドーにも美味しい自然なワインがある! 私が滞在した頃と比べものにならないほど綺麗に整備された街並みが大変美しい。数年前に世界遺産に認定された街だ。ガロンヌ川沿いの夜景が素晴らしい。 安生さんは2度目の訪問だ。確かBMOの弾丸ツアーの時に参加して訪問している。ワインについては大変なパッションを持っている人だ。自分が経験したことをスタッフにも経験してもらいたいのでしょう。今回はスタッフと共だ。 東京のポン・デュ・ガールの安生さんがスタッフのメンバーを引き連れてボルドーにやって来ました。ボルドーで数少ない自然な栽培を実践し自生酵母でワイン造りをしているCH-JEAN FAUXジャンフォーにやって来ました! シャトージャンフォーのオーナーのパスカルは動きながら常に頭が回転している男だ。同じ場所にジッとしていることがない。かつて樽製造会社の経営者の一人だった。今は、自分の故郷であるボルドーワインの復権に全精力を傾けている。 何をやっても凝り性な性格。畑の整備、醸造設備、醸造所の改良など徹底的にやらないと気が済まない性格。 ワインだけに限らない。生ハムも豚を丸ごと買って育てて自分でハムを造ってしまう。これが実に美味しく、ジャンフォーワインにピッタリだ。 ジャンフォーではすべての葡萄を除梗機で除梗する。除梗機に入れる時も葡萄をチェックしながら選別する。破砕はしない。葡萄の粒のみを発酵槽に入れる。 除梗機から出てきた粒をさらに選別して完璧な健全な粒のみを発酵槽の中に入れる。 除梗機から発酵槽まで6人で選別作業に使っている。しかもポンプは一切使用しない。すべてベルトコンベアーで発酵槽の上まで移動させながら優しく重力で上から落とし込む。 発酵槽に入る葡萄粒はまるでキャビアのように美しい。 茎が無いマセラッション・カルボニック醸造のように発酵がおこなわれる。まるでブルゴーニュの醸造元のような細かな作業を行っている。 CH-JEAN FAUXジャンフォーは1312年には既に葡萄栽培されていた。17世紀にはボルドーワインの中で重要なポジションにいた。古文献に確りと記されている。パスカルは買い取る時、シャトーが所有していた斜面など優良畑のみを買取ることに成功した。 ジャンフォーの土壌はサンテミリオンのコトーに限りなく近い。僅かな石灰粘土質の下は古い石灰岩盤になっている。メルローには最適の土壌である。根っ子はこの岩盤に入り込んでミネラルを吸収している。ボルドー右岸の元祖土壌のザ・メルローだ。 ボルドーを愛し、ボルドーテロワールを研究して、ブルゴ-ニュの地質学者クロード・ブルギニョンに土壌調査を依頼、実施。ブルゴーニュ方式の厳密な区画別醸造にこだわり、ボルドー右岸の本物テロワールとメルローを追求するジャンフォー。 収穫も勿論手摘み、収穫された葡萄は傷まないようにカジェットといわれる小箱で醸造所まで運ばれる。 >醸造所まで運ばれた葡萄をパスカル自ら厳しくチェックする。 さあ、パスカルの完璧主義による醸造で造られたジャンフォーのワインを試飲だ。まず、パスカルがグラスを一つ一つワインで洗う作業、アヴィナージュをしてくれた。グラスに付いている香りなどをワインで消す作業を丹念にやるパスカル。 ポン・デュ・ガールの面々も普段店で飲んでいるボルドーワインを造り手の話を聞きながら飲むのは格別なひと時だ。造り手にとっても自分のワインを日本の消費者に語ってくれる人達と過ごす超貴重なひと時である。 JEAN FAUX ROSE ジャンフォー・ロゼ11 品種:メルロー80%、カベルネ・フラン20% 、ジャンフォー・ルージュ用の発酵槽に葡萄をいれてから約一日後に発酵槽の下部に溜まったジュースを抜 き取りソーリー社の2年、3年使用した樽に詰めて発酵させた セニエ方式のロゼワイン。 勿論、自生酵母による発酵。 熟成:そして、そのままシュール・リにて樽熟成。 必要に応じてバトナージュをして、オリの旨みをワイ ンに溶け込ませる。石灰岩盤からくるミネラル感と昆布ダシ系の旨みがたっぷりのロゼ。和食にピッタリのワイン。 LA DAME DE CH-JEAN FAUXラ・ダム・ド・シャトー・ジャンフォー ジャンフォーのセカンド的存在。 品種:メルロー80%、カベルネ・フラン20%、除梗して、コンクリート槽とステンレス槽に分けて区画別に醸造。自然酵母のみ。25日の醸し期間。 熟成:100%樽熟、20%新樽、40%1年樽、40%2年樽にて14か月のシュール・リで樽熟 、タンクで6か月 メルローの果実味と旨みが乗って爽やかさのあるボルドーワイン。 CH-JEAN FAUX BORDEAUX SUP シャトー・ジャンフォー・ボルドー・シューペリュール 品種:メルロー80%、カベルネ・フラン20%、主に斜面の厳選した区画の葡萄のみ、除梗して、コンクリート槽とステンレス槽に分け 区画別に醸造。自然酵母のみ。30日の醸し期間と長い。健全な葡萄粒のみなので可能。 熟成:100%樽熟、40%新樽、60%1年樽と2年樽にて14か月のシュール・リで樽熟、オリの旨みを溶け込ます。タンクで6か月熟成。 ボルドーワインとしてのメルローの厚み、繊細なタンニン、爽やかなミネラル感、ボルドー右岸のテロワールの良さを含蓄したワイン。サンテミリオンのグラクリュ・クラッセを思わせる上品な舌触り。 石灰岩盤からくるミネラルには元海底だったころのイオデと表現される昆布ダシ系の旨みがある。化学物質を混入させない自然醸造のワインは、赤でも魚介類の旨味の部分と同質のため合う。 2011年に来日したパスカル・コレット夫妻も和食にジャンフォーが合うので驚いていた。 2011年の来日時に寿司屋にてジャンフォー・赤とイクラを合わせた。 全く生臭さが出てこない。その上、イクラの旨みとジャンフォーのミネラルに由来する旨みが全く同じなのに本人も驚いていた。 ロッシュ・メールと呼ばれる元海底だった頃の岩盤まで根が張った葡萄のワインには海に通じるミネラル感、潮っぽい昆布ダシのような旨味があり、赤といえども魚介類に合わせやすい。 しかし、自然栽培・自然醸造されたワインに限る。 無理にタンニンを技術的に抽出したワインはダメだ。 その土地で育った自生酵母を使って発酵したものに限る。その土壌の記憶をワインの中に映し出してくれるのは自生酵母だからこそである。 ポン・デュ・ガールの面々も安生さんも今朝、ボルドーに着いて最初の訪問がこのシャットー・ジャンフォーで大変喜んでいた。 次は焼き物系の和風系レストランを考えているようでした。是非、このシャトー・ジャンフォーのワインを合わせてほしいものです。 安生さん、日本からのお土産に和牛を持参。 パスカルは本当に喜んでいた。 フランス人にとって和牛を食べることは夢の世界。 『家族全員で食べて、感激した』と連絡がありました。 この素晴らしい笑顔に会えます! Pont du Gard ポン・デュ・ガール 東京都中央区銀座1-27-7 TEL:03-3564-0081 http//www.pontdugard.jp ★ワインについてのお問い合わせはこちらまで。 <取扱元> BMO 株式会社 TEL:03-5459-4243 FAX:03-5459-4248 http//www.bmo-wine.com 株式会社 サンフォニー TEL:03-5565-8992 FAX:03-5565-5886

自然派の激旨安ワインを量産するESTEZARGUEエステザルグ農協の原点は? 小松屋メンバーエステザルグ農協訪問 激旨安ワインの原点を知りたくて! エステザルグ農協はTAVEL地区とCH-NEUF DU PAPEに近い南ローヌに位置する。今、この南ローヌの農協は相次ぐ倒産で激変している地方だ。そんな世間の状況と逆行して優良経営を続けている数少ない農協だ。しかも自然な造りの量産に成功した優秀な技術力が持っている。 旨い!安い!自然!三拍子が揃っている 小松屋でもこのエステザルグ農協のワインは大切なヒット商品だ。比較的割高なワインが多い自然派ワインの中で安くて、美味くて、自然という3拍子揃ったワインを造る原点を見にやって来た。 雨あがり晴天に恵まれて気持ち良い朝の訪問だ。 空気も澄んでいる。 土壌・ミクロ・クリマはパップ級 CH-NEUF DU PAPEシャトー・ヌフ・ド・パップに近いエステザルグ村の土壌はガーレ・ルーレと呼ばれる 大きな丸石がごろごろ転がっている。正にパップと同じだ。名門パップ並みの素晴らしい土壌が備わっている。 葡萄木の樹齢も古く、根も深い! 特にグルナッシュ品種は樹齢も古いものが多く。 自然な栽培を昔から続けており根っ子が地中深く入り込んでいる。土壌も微生物などがイキイキしているのを感じる。元気な自生酵母が育っていることだろう。 こんな古木の葡萄木から搾った果汁は、力強く、果実味とミネラルを豊富に備えていることを予想できる。 名門のパップやタヴェルと比較しても決して劣ることはないミクロ・クリマを備えている。 今あるESTEZARGUEエステザルグ・ワインを造り上げた3人の男達 1-炎の探求心・ジャン・フランソワ・ニック エステザルグを現在ある自然派へ方向づけたのは、あのルシオン地方の自然派伝道師ジャン・フランソワ・ニック氏。 この写真は筆者が2001年に撮影したニック氏。エステザルグ農協で働いていた当時の貴重な写真だ。1989年にワイン学校を終えて当農協に就職。ここに来る前はマルセル・ラピエールがいた自然派の本拠地モルゴンにて醸造研修した。 マルセル達の自然派の造りに感動したジャン・フランソワ。 当然、研修した自然派の造りをエステザルグ醸造に取り入れた。 農協の醸造長といえども、雇われの身、栽培にも関わってくる自然醸造を実行するには組合員の同意が必要だった。組合員の農家達も最初は半信半疑だったけどジャン・フランソワの情熱に押し切られ少しずつ始まった。主要農家は10名という少数さが幸いした。普通この段階で農家の反対に合っていたら今のエステザルグは存在しなかった。ここからジャンフランソワの壮絶な試行錯誤が始まった。大量ワインの自然な造りは、まだ誰一人として挑戦してないからだ。研究・工夫・試作と安定するまで10年の歳月がかかった。 その後、ジャン・フランソワ・ニック氏は2002年よりスペイン国境ぞいのルシオン地方に畑を買い独立、今では南仏NO1の自然派と誰もが認めるFOULARDS ROUGEフラール・ルージュを立ち上げた。南仏自然派の発展に無くてはならない尊敬に価する人物だ。 途轍もなく美味しいワインを造れる人は、世の中にそう沢山いない。ジャン・フランソワのワインは繊細で細かくて上品なワインだ。そんなジャンフランソワを育てたのは間違いなくエステザルグの経験だろう。大量ワインを自然に造る至難な業を完成させる中で、多くの事を学んだ。 2-エドワード・ラフィット 現LE BOUT DE MONDEル・ブー・ド・モンド醸造の当主 エドワードはジャンフランソワと共にこのエステザルグ農協で自然な造りを実践してきた人物。ジャンフランソワ独立後は、このエドワードがこのエステザルグ農協の醸造長として4年間を務めた。 SO2の添加量もさらに減らし、栽培も農家と共になって自然栽培を増やし諸々の改良を続け、畑ごとの多くの新キューヴェを造りだした。2005年ジャンフランソワの後を追ってルシオン地方に畑を買ってLE BOUT DE MONDEル・ブー・ド・モンド醸造を 立ち上げた。素晴らしいワインをリリースしている。 3-ドニ・デシャン そして、今はドニ・デシャンがいる。やはり美味しいワインの裏には人物を通した物語が存在する。ドニもジャン・フランソワ・ニックとエドワードと共に長年一緒に探求してきた人物だ。優しい性格は栽培家からも絶対の信頼を勝ち得ている。業も一流だ。 エステザルグの主要な葡萄栽培農家達とさらに密なる関係を築いているドニ・デシャンDENIS DESCHAMPS。 自生酵母で発酵させる自然な造りには、健全な畑仕事が不可欠だ。ドニ・デシャンは二人の先輩のやって来た事をさらに深く栽培方面からも一層の完成度をあげて、激旨安ワインに磨きかけている。ドニの探求心と知識は一流だ。自然度をあげて揺るぎない自然派ワインを完成。 小松屋一行ESTEZARGUEエステザルグ醸造所内見学 小松屋の販売する自然派ワインの中でも 日常的に飲めるワインとして販売量も多く無くてはならない重要なアイテムがこのエステザルグには多い。 畑を見て歩き、エステザルグの歴史を聞き、醸造所をみてエステザルグの偉大さをさらに深く感じた。 価格が高くて美味しい自然派を造るより 価格が安く美味しい自然派を造る方がもっと難しい。 この巨大タンクのワイン醸造をSO2の添加なしで自生酵母で発酵させる“業”を持っているのは世界中でここエステザルグだけだ。 自然!旨い!安い!3拍子揃った貴重な ワインはここで醸造される。 この巨大タンクにバクテリアが発生したら。タンクごと捨てなければならない。 現在のように安定するまで、どれだけの犠牲があったのか? 想像を絶する犠牲と試行錯誤を重ねて、今の安定した世界唯一の業を造りあげたのだろう。 3人の男、そして10人の栽培家の勇気と決断、決して弛まない試行錯誤に拍手と感謝の念を送りたい。 今日は醸造長のドニ・デシャンに代わってオードさんが案内してくれた。 今週はフランス中の小学校が春バカンス、2人の子供を持つドニは子供たちとスキーに行っている。 いつも忙しい醸造長のドニは、この寒い時期しか家族サービスができない。 オードさんより 少数精鋭のエステザルグはこれだけの規模を醸造関連で4名、事務系2名、出荷1名、たった7人でこなしている。勿論、繁盛期は外部からの応援もあり、また 事務系人員も醸造を応援したり、その逆もありお互いが必要に応じて何でも仕事をこなすシステムになっている。これは経費削減となっているのだろう。 色々試飲した一部を紹介しよう DOMAINE DES BACCHANTES 10 ドメーヌ・ド・バカント シラー70%、グルナッシュ・ノワール20%、ムールヴェードル10% シラーの濃縮感ある濃厚な色合い、グルナッシュの豊かな果実味、ムールヴェードルが骨格を造っている。ミネラルからくる潮っぽい旨味、爽やかな酸もあり心地よいバランスととれたローヌらしい赤ワイン。 DOMAINE DE PERILLIERE 11ドメーヌ・デ・ペリエール 古木のシラー75%、古木のグルナッシュ・ノワール25% シラー75%のわりにローヴが中庸の濃度、ややスパイシーな果実味がシラーらしい。 古木からとれた葡萄を仕込んだ特徴である柔らかさや深みを感じさせてくれる自然な風味の赤ワイン。 自然派ワインファンのみならず確りした南仏ワイン好みの方にも愛されているワイン。 PERILLIERE COSTIERES DE NIME 11 ペリエール・コスティエール・ド・ニーム シラー65%、グルナッシュ・ノワール35% ラベルの漫画チックのように比較的軽やかなタッチの心地よい赤ワイン。気軽に飲んでほしい。 グルナディーン果実のようなフルーティーさがより自然派っぽい。グイグイ飲めるヤツだ! GRANDES VIGNE BLANC 11グラン・ヴィーニュ 白 クラレット・ブラン80%、ブーブランク20% 数少ないエステザルグの貴重な白ワインだ。南ローヌの白ワイン独特の酸が穏やかなスタイル。日本酒のタッチに似ている。酸の代わりに石灰岩盤からくる潮っぽいミネラル感でしめている。サラット切れがよい。

小松屋と言えば大阪で自然派ワインに特化している業務用酒販。藤田社長のその熱心さには驚くばかりだ。スタッフを惜しみなくフランスまで研修の旅に送りだす。今回はパッション・エ・ナチュール店長の富岡さん、浜里さんなど3人がやって来た。そして、岩チャンが引率。 やはり現場を知っている人は強い。実際に店で販売しているワインの畑を自分の足で歩いて土壌に触れて、造っている人の顔、声、人柄に触れてその場でワインを試飲して初めて解ることが多い。理屈を超えたこの感覚的理解が最高の宝となる。五感を通じて自然派を掴む。皆、スリエのオーナーのレミーさんの話に耳を傾ける。熱心にメモをとる。 サンソーの畑に近づくと香草の香りが一面に広がっている。 地元ではガリグと呼んでいる香草が密集している野生低木草畑である。この香り成分が葡萄の皮に付着してワインの中に入っていく。地元のソムリエはその香りもガリグと呼ぶ。 今日は大阪小松屋と東京オザミワールド社の共同オリジナルワイン“Cuvee Bou キュヴェ・ブー”を造るスリエ醸造所を訪問。キュヴェ・ブーは30歳のサンソーで醸す。そのサンソー畑を五感で触れた。畑の廻りには野生タイム・野生ローズマリなど香草がいっぱい生息している。 小松屋スタッフの皆さんも実際に野生香草を採って触って、嗅いでみる。あの“キュヴェ・ブー”のワインの中にある香りと同じである事を確認。貴重な体験だ。土壌とはこれら畑の環境にある草花や生き物も含まれている。そんな事を五感を通して理解できる。 やや暖かくなる五月頃になると、野生ローズマリやタイムなどの香りが畑一面に漂っている。実に爽やかな香りだ。何時間でも畑に滞在したくなってしまうほど心地よい。こんな感覚も実際に来てみないと解らない。これもまさしくテロワールの一部。 やっぱりワイン造りに最も重要なのは“人”である。ドメーヌ・スリエのレミーさんは南仏らしく実に明るくて、心地よい人柄だ。いつも笑顔を絶やさない地中海人、ラテン系の人柄。そんな人柄がそのままワインの中に表現されている。明るくてダイレクトなワインだ。 明るいだけでは美味しいワインはできない。実に実直な面を備えている。畑仕事を着々とこなしていく。28ヘクタールをビオで栽培することは並大抵なことではできない。 南仏と言えば葡萄畑とオリーブ畑の風景が典型的だ。最近、このオリーヴ畑が減っている。スペインから安いオリーブオイルが入ってくるので太刀打ちできない。レミーは先祖代々のこの景色を変えまいとオリーブ畑も一生懸命栽培している。品質高いオリーブオイルだ 。 このオリーブ畑はサンソー品種の畑の横にある。ここサンシニアンは夏になると南仏の太陽でかなり暑い。畑仕事の合間の一休みはこのオリーブ畑にやってくる。オリーブの葉で日陰となっている草の上に寝転んでの昼寝は最高だ。風通しが良くこぼれ日も入って気持よい。 このスリエ家は1610年よりここサンシニアンの地で葡萄を栽培している。1960年代より多くの栽培家が除草剤や殺虫剤、化学肥料を使いだした。お父さんはそんなものに一切目をくれず自然な栽培を続けてきた。400年に渡って一度も化学物質が畑に入ったことはない。 陽気なお父さん。自然が大好きで、ビオ協会が存在する前からずっとビオを実践している本物。ビオの原点の人達だ。彼らのような農家がフランスには多く存在する。フランスの奥深い農業文化を感じる。 ワイン造りの為に完璧な条件を備えた醸造所・熟成庫 スリエの醸造スペースは実に清潔で整備されている。一部のキューヴェを除いて、アルコール発酵はステンレスタンク内で行われる。この巨大な醸造所はお父さんとレミーで何と10年の歳月をかけて自分達のみで造り上げた建物だ。 設計も自分でやり、葡萄の搬入も重力で発酵槽の中に落とし込むように設計されている。 樽熟成庫もアルコール発酵スペースと同階でありながら地下になっている設計。温度も湿気も理想的になっている。ワインを移動する時も簡単にできてワインにストレスがかからないように設計されている。南仏でこのような地下ワイン熟成庫を持っているところは数少ない。几帳面なスリエ親子が時間をかけながらコツコツと造りあげてきた醸造所だ。ストック場もたっぷりあり近所の醸造元仲間のワインもストックさせている人の良いレミーだ。 家族のみで10年かけて建設した醸造所・熟成庫 400年前よりずっとビオのスリエを利く 15品種を栽培するスリエ家では当然キューヴェの種類が多。その中の一部を紹介しよう。 1-MARSANNE 08 白 マルサンヌ品種 標高が高いので酸がキリっと光っている。黄金色の色合い、 野生香草のガリグな香り、蜂蜜のような良く熟した果実味。 石灰岩盤の旨味も爽やかで心地よい。 2-CUVEE MATHILDE 12キューヴェ・マチルド ST-CHINIAN BLANC 数少ないサンシニアンの白、グルナッシュ・グリ80% マルサンヌ20%の構成。 12年は収穫前の雨が功を奏して、実に爽やかに出来上がっ た。ヴィーフの表現されるほどキリッとした酸が素晴らしい。 とても南仏の白とな思えないフレッシュな白ワイン。 3-ST CHINIAN ROSE 12サンシニアン・ロゼ スリエの12年のロゼは特別に爽やかで、透明感のあるクリアな果実味が心地よい。 シラー、グルナッシュ、ムールヴェードルの3品種はセニエ方式、 サンソーは直プレス方式でジュースを絞って発酵させたもの。 4-GRENACHE 12 グルナッシュ グルナッシュ100%、40歳のグルナッシュ。 12年はグルナッシュを完熟させるのに難しかった。 果実味に爽やかさを含んでいる。ミネラルの旨味も心地よい。 5-MERLOT 12 メルロー 樹齢20歳のメルローは良く熟した。色合いも濃縮している。 早熟のメルローはほぼ完璧に熟した。チョコレートっぽさ を感じる。でも、メルロ特有の爽やかさが残っている。 6-PINOT NOIR 12 ピノ・ノワール 樹齢20歳のピノ・ノワール。レミー曰く『過去20年でやっと思うようなピノ・ノワールがで きた。』とレミー自身が云うだけあって、なかなかのバランスを備えたピノだ。 標高が高く北向きの畑にピノが植わっている。それでも太陽が強く乾燥した南仏ではピノは どうしてもアルコールが高くなってしまう。20年のビオ栽培の効果、根っ子が石灰岩盤に深く 入り込んだミネラル感がよい。ここでちょっといたずらをしてみた。サンソー品種をちょっとブ レンドしたら全体的に薄まってまるでブルゴーニュのピノ風味になった。 CUVE BOU キューヴェ・ブー12年があまりにも美味しくて一本持参 笑顔が必要な方!スリエのワインをどうぞ! CUVE BOU キューヴェ・ブー12年 過去最高の出来に仕上がった。やはり日本に一本持って帰りたい。ということになって、タンクの中で寝ているワインをその場で一本詰めてもらった。 大阪のパッシオン・エ・ナチュール、ビストロ・ブーのファンの皆さん、東京オザミのファンの皆さん! これからの12年、キューヴェ・ブーは飛びっきり美味しいですよ! 御期待ください!これから瓶詰して近日中には出荷いたします。 10年前にオリジナルワインの誕生 約10年前、小松屋社長の藤田氏とオザミ・デ・ヴァンの丸山氏がスリエを訪問。それ以来深い関係が続いている。その時以来両社向けにオリジナルワインを造っている。ほぼ毎年、両社の社員がやって来て試飲をしている。造り手と売り手が手を結んだ素晴らしいコラボだ。 東京のオザミグループと大阪のパッション・エ・ナチュールグループ のみでしか飲めないワインだ。 ASSINIANアシニアン村に辿り着くにはサンシニアンの街より山を登ってまるで温泉場でも行くような景色を登りきったところに小高い丘陸地帯の中に村がある。そこに人口280人の小さな村がある。 標高250から350mと高い。この標高がワインに爽やかな酸をもたらしている。 この標高が高い丘陸地帯に何と15種類の葡萄品種を栽培している。この高い標高がワインに多くのものをもたらしてくれる。太陽が強くても常に涼しさをワインに感じる。風通しが良く乾燥して病原菌が少なく 自然な栽培がやり易い。 12年のテースティングで驚きの発見 オリジナルワインCUVE BOUキューヴェ・ブー。 樹齢40歳のサンソー品種で造っている。ここのサンソーは時としてピノってする。12年産が正にピノッてしている。軽快な12度でピノ・ノワールを思わせる果実味で、ミネラルからくる旨味と標高の高さからくる酸がフレッシュで心地よい。過去最高の出来となった。小松屋スタッフも驚きの高品質に大満足。 レミーは日本での経験を生かしてワインを改良! レミーの笑顔には偉大なハッピーをもたらすエネルギーがある! 笑顔が絶えないレミーは日本でも大人気だった。笑顔は偉大なる力がある。レミーと会うと皆が笑顔になる。色々本音で語ってくれる。レミーは多くの愛好家と話ができた。フランスに帰国して栽培の段階から軽快で果実味豊かなワインを目指した。レミーにとって日本出張は貴重な発見となった。そして、農作業、醸造の工夫に取り組んだ。 レミーにとってはこの大阪での愛好家の人達と話せたこと、小松屋のスタッフの意見も聞けたことが転機となった。また彼らが今日本で話題のワインを飲ませてくれたこと、そんな経験を生かしてレミーはこの12年のキューヴェ・ブーを醸した。 標高300mのサンソーの畑区画はペピュール・ルグランと呼ばれている。粘土石灰質土壌、30cm地下は太古の昔に元海底だった石灰岩盤。400年前よりビオの土壌はエネルギーに溢れている。葡萄木の根っ子は岩盤を打ち砕いて地中深く伸びている。地中深い処には水分がある。この南仏の乾燥した気候でも必要な水分を確保できる。だからどんなに乾燥していてもフレッシュな酸をワインに残すことができる。 昨年、レミーは日本に行った。大阪のブラッスリー・ブーでスリエフェアーを開催して一般愛好家と触れあったレミーは、このキューヴェに日本の皆さんが求めている好みを理解した。それは果実味豊かで、濃縮し過ぎることなくグイグイ飲めるタイプだった。フランスに帰国後、レミーの挑戦が始まった。 低アルコール度数の為には早めに収穫することを考えて早めに剪定の段階から対処した。すべてが理想的にいった。収穫前の雨がさらに幸いしてさらに軽快になりグイグイ・タイプで抜群に心地よく美味しいワインが仕上がった。 このワインを飲めば思わずレミーのような笑顔が出ること間違いなし!

南仏コルビエールの樹齢100年を超すカリニャンと対話をする山田恭路さん。 メソードYAMADAのワイン販売指導の凄いところは常に現場からの発想を基本にしているところだ。造る現場の状況を踏まえて、売りの現場で表現する。山田さんのワイン知識は超プロ級だ。一世を風靡した池袋西武のワイン売り場を仕切っていた人だ。またワイン学校の教師をも務めていた。日本にはワインの知識が凄い人は沢山いる。でもその知識と流通に同時に頭脳が働いてワインを動かしてしまう人は皆無である。メソードYAMADAは日本一のワイン販売指導方法と云っていいだろう。日本全国の質販スーパーグループと酒販店や各種小売店に指導している。山田さんが指導して売り上げが落ちたところを見たことがない。百発百中と云ってよい。普段は毎日日本中を走り周って指導している忙しい人だ。しかし、どんなに忙しくても、この時期はじっくり時間をとってフランス醸造現場を周ることを怠らない。常に現場を把握している人だ。じっと百年の古木を眺めながら、きっと山田さんの頭脳は売りの現場の事を考えているのだろう。 ここにメソードYAMADAの本当の凄さがある。醸造所の人間と話しながら現場人の気持ちの変化などちょっとした変化を見逃さない。このサンジャン・ド・ラジネステは今年からバカブさんの長女が戻ってきた。人の変化はワインに大きく影響する。彼女の考え方、ワイン対する姿勢を会話の中から読み取り、今後の販売にどう表現して生かすかを考えている。今日の山田さんは実に喜んでいる。何故なら山田さんは彼女のお父さん故バカブさんをよく知っている。その情熱的なところに感動して取引が始まりもう10年になろうとしている。その娘エミリーさんにお父さんの情熱に負けないくらいのパッションを感じた。 ラングドック地方のコルビエール黄金の三角地帯にあるエグイユ醸造所訪問 ここでも新しい風が吹いていました。娘、アンヌがパリより戻っていました。 コルビエールの黄金の三角地帯 BMOでは安くて自然な造りの代表的な醸造元をこのコルビエール地区に2社取引をしている。先ほどの、サン・ジャン・ド・ラ・ジネステとこのシャトー・エグイユだ。コルビエール地区の中でも最も素晴らしい土壌を備えているブトナック区画である。黄金の三角地帯の中の真ん中、さらに小さな三角地帯に位置している二つの蔵元だ。山田さんの取引先は質販スーパーのお客さんが多い。日常食品を買いに来たお客さんにワインを買ってもらう業態だ。だから安くて、自然で、文句なしに美味しいワインが必要だ。そんな夢のワインがこのエグイユにある。 何故?安くて、自然で、美味しいか? 何故、安く仕上げることができるか?まず土地代が安いこと。ワインの価格にはそこの土地代が大きく影響しているのは当たり前。何故、自然か?コルビエールは本当に乾燥している。モンターニュ・ノワール山からタラモンターニュという空風が常時吹いているのでさらに乾燥度が激しい。葡萄園が乾燥していれば病原菌も少なく葡萄が病気にかかりにくい。自然に自然栽培が可能な立地だ。何故、美味しいか?葡萄木の樹齢が50~100歳の古木が多く、一本の木から収穫できる葡萄房が極端に少なく旨味の成分が濃縮している。さらに古木の根は地中深く10メートル以上も伸びていてミネラル分が豊富な潮っぽい旨味がつまっているからだ。だから安くて、自然で、美味しいワインが実現する。勿論、ここで忘れてはならないことは、ルマリエさんの自然な醸造方法によることは云うまでもない。 明るくて、誠実で、人思いの優しい性格だ。 今回の山田さんの訪問の目的の一つは義援ワインのお礼と日本でのチャリティー活動展開の説明をするためもある。 色んな醸造元から義援ワインが集まった。 ほぼ1コンテナ分のワインが集まった。 日本全国の小売店やレストランの方々と6月より“頑張ろう日本チャリティー”イベントを各都市で開催する予定だ。 醸造元の善意の波を東北復活への力に!と山田さんが主宰する直輸入グループSTCのメンバーが着々と準備をしている。 今回の地震には醸造元は本当にショックを受けていた。もう15年も一緒に付き合って家族のような付き合いをしているので我が事のように心配していた。 自然からの過酷なメッセージについては醸造元にとって実に身近な存在だ。何度も過酷なメッセージを受けているからだ。 だからこそ、その痛みが我が事のように感じられるのだろ。 この醸造元の善意の波動が日本全国に元気を取り戻すお役に立てればと思う。 エグイユの新風 パリや外国で活躍していた娘、アンヌがシャトーの衣替えに参加していたことだ。超アナグロなお父さんのフランソワはシャトーのラベルやロゴをもう何十年も変えてない。そのイメージの変えようと立ち上がったのがアンヌだ。 パワーポイントなどを使用してシャトーを説明するアンヌに山田さんも大喜びだ。確かに現在のラベルは昔風でそろそろ変えた方が・・と山田さんも思っていたところでもあった。彼女がデザインしたロゴやラベルは斬新でセンスもよく、今までのものと全く違う。心配そうで嬉しそうなお父さんの顔が印象的でした。 何と、このアンヌと先ほどのサンジャン・ド・ジネスト醸造元の娘エミリーとは幼馴染で小さい時はいつも2人で一緒に行動していて兄弟のように育ったとのことでした。 エミリーも16歳でパリに出ていき演劇やスタントマンなどもやっていたという活動的な23歳だ。 それにアンヌもこのコルビエールの地に戻ってくれば一挙にこの黄金地帯が 明るくなる。安くて、自然で、美味しくて、その上にプラスアルファ美しさが備わるだろ。黄金の三角地帯ブトナックの土壌は人も育ててくれそうだ。

小松空港から東京に向かう便を待っている時、東京のよろず屋のYUKIKOさんから電話が入った。今夜、美味しい蕎麦屋でロゼワイン会をやるとのこと、私はカニの次に好きで目がないのが蕎麦なんです。 蕎麦と聞いては行かなければと思ってしまう。しかも、よろず屋ワインツアーでフランスまで来た人達が集まっているとのこと、尚更行かなければと思う。フランスで飲み食いを一緒にした人達に会いたい。 2年に一度のフランス醸造元巡りツアー実施 オーピアックのコカリエールの畑にて YUKIKOさんは2年に一回ワイン会のメンバーとフランスワインツアーを組んで醸造元巡りをしている。今日はその時のメンバーの半分以上は来ているとのこと。 よろず屋では週に3回ほどテーマを設けて10名前後の小さなワイン会を小まめにやっている。 メンバーは結構遠方の人達が多いのに驚く。 口コミで集まってくる。これも竹を割ったようなザ・江戸っ子YUKIKOの性格が人を集めるのだろ。 YUKIKOとオーピアックのシルバン・ファダ YUKIKOさんも自分が感動した体験をお客さんにもそのまま体験してもらいたかった。 そして、造り手の心に触れてもらいたかった。 彼らの命を賭けた営みに触れてもらいたかった。 醸造元オーピアックでの昼食↓ 彼らのシンプルな生活の中にある幸せな生活ぶり、美味しいワインを造る為の自然との調和を狙う強い意思、決して譲らない志を見てもらいたかった。葡萄園を歩いて大地のエネルギーを体で感じ、そこの風、太陽の強さ、100年を超す古木などに触ってもらいたかった。そして、奥さんの手料理を醸造元と共に食べる団欒のひと時を味わってもらいたかったのです。 究極のパファーマンス 造り手と飲む人の出会いは格別なものがある。我々のような売り手の感情とかが介入しないピュアーな触れ合いは、両者にとっても我々にとっても想像外のパフォーマンスなのです。日本、いや世界にここまでできる小売店が何軒あるのだろう?究極の世界ではないだろうか。ブラヴォーYUKIKO ! 江戸・台東区の石臼挽き・手打蕎麦“与之助” 東京都台東区元浅草1-4-4 TEL: 03-3842-6400 フランスに来たメンバーが集まっていました。 今日のテーマはロゼワインと鍋、蕎麦の組み合わせ。兎に角、食べて飲んでバッチリ合うかどうか?9種類程のロゼが出された。 自然派ワインのロゼはミネラル感があるので、繊細な和食には合わせやすい。特に南仏の土壌で元海底だった石灰質岩盤まで根っこが届いてる葡萄を仕込んだものは塩っぽさがあってバッチリ合う。 プロヴァンスあの雄大なサンヴィクトワール山のまっ白な岩盤のミネラルを吸収したリショム・ロゼは抜群でした。 ショームアルノのあの石灰質の岩が砕けた真っ白な土壌のロゼも塩っぽいミネラル感があって、南独特のほのかな甘味と蕎麦つゆと完璧なマリアージでした。 フランスで一緒にテーブルを囲んだ仲間との嬉しい再会 ↑手打蕎麦の与之助にて ↓フランス・ブルゴーニュのボーヌにあるレガラードにて ボーヌで自然派ワインが飲めるレストラン レガラードにて一緒にテーブルを囲みました。 元ミス・ブルゴーニュのマリアがシェフの店。 木の子モーリーユとカエルが美味しかった。 与之助蕎麦 東京都台東区元浅草1-4-4 パリでは食べられない美味しさです。 口の中に入れて、動いているような躍動感がある。 蕎麦のうま味がある。チャキチャキの超江戸っ子の奥さんがホールにいて気合十分。そのまま祭りの神輿を担げそうな雰囲気です。 仲の良い御夫婦⇒ 蕎麦好きの方、是非お越しください。自然派ワインも飲めると思います。お世話になりました。有難う。 2次会は鴬谷の飲べ横町“初音小路”赤ちょうちん風・仏ビストロ“セッキー” 以前にもこのHPでご紹介した店です。マダム・セッキーさんはフランス・パリに数年滞在して料理を勉強。昨年、フランスの醸造元巡りに参加してさらにパワーアップした。自然派ワインの品揃えはかなり充実! 東京都台東区谷中7-18-13(私の超お勧めの一杯飲み屋です) ESPOAよろず屋では今夜、別の会場でも小規模なテーマワイン会を同時開催していて、そのメンバーもこのセッキーで合流した。その中にもフランスに来たメンバーがいて続々と集まってきた。 店を開けたら超満員。人気ビストロだ。 急遽、二階の座敷部屋に上がった。 とりあえず乾杯! 江戸の下町にテヤンデェー自然派ワインコミニティーが形勢されている! よろず屋ではお客がワイン会を企画する 最近、よろず屋の近所に一部屋、お客が登録して自由に使える空間を造った。そこではお客同士が自分達でテーマを持って試飲会を開催できるとのこと。週によっては毎日のごとく試飲会があるらしい。よろず屋ワインを中心にワインコミニティーができあがっている。そして、2次会にここセッキーに流れて来るケースが多いらしい。 相対するものの融合・調和 お客と主人、天と地、仕事と遊び。本来,相反するものが混然一体となってバランスがとれていく姿はワインそのもの本質です。ワインの仕事をトコトン突っ込んでやっていると仕事という感覚が無くなっていく。私もそうだがYUKIさんもそんな感覚になっているのではと思う。 最後に開けた南仏フォジェールのアルキエ白02、震えるほど美味く、混然一体となっていました。 ESPOA よろず屋 東京都台東区根岸3-4-16 TEL ;03-3873-8146 チャキチャキ江戸っ子YUKIKOさん ワイン会楽しいですよ!あまり特別なおもてなしはしませんが、気楽にどうぞ!

果敢に攻める小松屋、自然派ワインに一点集中! 業務酒類卸業、 自然派ワイン・バー“ブラッセリー・ブー”を展開している。気軽にシンプルに飲めて、食べられる業態ということです。この不況の中、社員3人をフランスに10日間、送り込んできた。一人、 ガンちゃんこと岩田さんはフランス滞在3年になる。現在は パリのワイン専門店カーヴ・オージェで働いている。パリで自然派ワインが最も揃っているワイン屋さんである。 小松屋の専門性を高めようとの努力が覗われる。今、日本の企業で社員をフランスまで送り込んでくる企業は少ない。実際に販売する社員がフランスの栽培、醸造現場を知っていることは実に大切なことだと思う。 百聞は一見に如かず、実際に造り手と会って、話して、一緒に食べてその人間性、考え方、性格まで分かってくる。自然派ワイン造りには“人間”そのものが如何に大切かが体でわかる。そして、畑を自分の足で歩いて、土壌や畑のパワーも感じ取ることができる。 これからは本物しか生き残れないでしょう。 造る方も、売る方も、大切な部分を共有して生きる姿勢がないと自然派ワインの健全な伝播はありえないでしょう。単なる利益目的だけでは造る方も、売る方も成り立たない時代です。お互いを理解し合って 共に生きる姿勢が“本物度”をより磨きあげることが可能になります。 コート・ドーレまさに黄金色に輝くポマール一級・ペリエールの畑 なんて美しいのだろ!黄金に輝いている! 今、ブルゴーニュは黄葉の真っ最中。ほんの一瞬で葉が落ちてしまう。朝の温度が0度を超すと終わる。年によっては一週間も見られない。日本の桜のような存在。今年は幸運にも皆さんと満喫できた。歩くだけで色んなことを感じ取ることができる。場のエネルギーを感じる。 フカフカの畑を歩くと土壌に生きている微生物の声がきこえる。一年の仕事を終えた葡萄木達のゆったりしたと休息の時を感じ取れる。 2010年産・発酵中のパカレを利く 収穫終了後、セミ・マセラッション・カルボニックで発酵、そして約3週間のカモシを続け、今、プレスをして熟成樽に移す作業をしている最中だった。熟成樽に入れる前のワインを試飲するチャンスは、今この時期しかない。色んな経験ができる。 パカレの発酵槽はすべてトロンコニック型の木樽を使用。空圧式プレスにてユックリ時間をかけて絞り、慎重にゆっくりプレスすることは繊細なワインには大変重要な作業である。そして地下にある樽に重力を利用して移動する。ポンプは使わない。ポンプを使うとワインの繊細度が失われる。実に大切な作業である。 天、地、人が三位一体でワインを造る。 醸造所の中では、太陽の光が与えてくれた糖と土壌が育ててくれた自然酵母と、そして人が三位一体となってワインを造っている真っ最中です。パカレの白ワインはすべて樽発酵であり、赤ワインとは別室で行っている。樽に耳を当てるとその年の酵母の唄声が聞こえる。 発酵中のムルソーを利く まだ残糖が残っている。 樽熟成中の2009産を利く 赤ワインの発酵室の真下にある地下に赤ワインが寝ている。 発酵済み、プレス済みのワインを樽に入れる時、重量を利用して1階から地下までワインを移動できるようになっている。 そのかわり、1階で発酵の真っ最中は地下のカーヴに降りることはできない。発酵で生じたCO2、2酸化炭素ガスは空気より重いので地下に溜まるから危険で、普通、この時期は降りることができない。今は9割がたアルコール発酵が終わって、空気を入れて安全な状態になっている。 小松屋のメンバーも パカレ・ピノの試飲を楽しみにしていた。 ピペットと呼ばれるガラス制の器具を使って樽からワインを巧みに取り出してグラスに注いでくれる。まず、村名ワインから始まった。ポマール、ジヴリー・シャンベルタン、ニュイ・サン・ジョルジュ、シャンボール・ミュージニー、どれも素晴らしいピノ果実味だ。09は濃縮感あり、スパイシさをも感じる。 同じ村名の一級ワインを試飲。 そして、ジヴリ・シャンベルタン村のクリュを試飲。ルショット、ラヴォー・サンジャック、ペリエール、そして、09から初リリースのシャンベルタン・クロ・ド・ベーズを試飲。パカレはロック時代よりクロ・ド・ベーズには特別な情熱をもっている。この畑を出来るまで9年の時間をかけて選んだ畑だった。力強さ、繊細さ、ミネラル感、旨味、ピノの素晴らしさをすべて備えていると云っていい。そして、最後に09初リリースのエシェゾを試飲。 素晴らしいピノ・ノワールのフィネスを備えている。マニフィックなワイ ン。 テースティング、畑訪問のあとは皆で食事 ブレス・プレーに養鶏をやっている友人がパカレの為に届けてくれた特別なフェルミエ・プレだった。 3星のシェフ達がとりあう人気ものだと云うことだった。 奥さんのモニカが料理してくれていたものを、ガンちゃんがプレー解体を担当して、パカレが3種類の人参、やジャガイモなどをソーテしてくれた。 準備している間に、勿論、皆でアペリティフをやった。パカレのシャブリ・プルミエ・クリュだった。 まるで収穫期の食事のようだ。 一緒に一仕事を終えて、皆でアペリティフをしながら、食事準備をして、パカレのワインで造り手の本人と売り手が一緒にテーブルを囲むのは格別なことだ。大切なことがお互いに判りあえる。お互いの人間性を感じてお互いが影響をうける。動きの中で新しいものが生まれていく。パカレのワイン造りにも影響を与えていく。小松屋のメンバーも変わっていく。日本での自然派ワインの伝播に頑張ってください。 パカレ氏のワインについてのお問い合わせは、こちらまでお願いします: 野村ユニソン株式会社 TEL : 03-3538-7854 FAX : 03-3538-7855 MAIL : wine@nomura-g.co.jp SITE : http://www.nomura-g.co.jp

MARC PENOTマルク・ペノさんに逢いに、 日本からやって来ました! 浜松のESPOA ごとう (酒販店)と熱烈なペノさんファン 静岡県浜松市で酒販店を経営する後藤さん ペノさんの熱烈なファンはフランスも含め世界中にいる。 その中でも、特に日本の酒販店グループのESPOAは 熱烈なファンが多い。ペノさん復活の原点となった人達だ。 『どうしてもペノさんに逢いたい!』 浜松の後藤さんは、ペノさんに逢いたいお客さんを集めてフランスのなんとナントのムスカデ地区までやって来てしまった。皆念願が叶って大喜びだ! 後藤さんはワインスクール『和飲学園』を主宰している。 もう十年ほど前から浜松でやっている。浜松ではワインと云えばマダム・ゴトウとワインラバーで後藤さんを知らない人はいない。地元でコツコツとワインファンを育てている熱心で美人な後藤さん。後藤さんファンも多い。 2010年の収穫を終えたばかりの10月3日にやって来た。 ペノさんも2010年が素晴らしい品質の状態で葡萄が収穫されホッとしたところだった。ペノさんは日本の友には、心から感謝している。 今、こうしてワイン造りに集中していられるのは、本当に日本のファンのお陰だと感謝している。 セネシャリエール醸造所の中は歓喜と幸せに溢れていた一日だった。 M2010年は生涯最高だった07年を凌ぐ 高品質に仕上がった。 今年は復活して3年目、この3年間の畑仕事の努力の積み重ねが、素晴らしい葡萄を天から授かった。ペノさんは云う。この天からの贈り物を日本の皆さんと分かち合いたい。 まるでオレンジ・ジュースのような色をしている。それほど熟して収穫されたということです。まだ、アルコール度が5度前後のジュースの状態です。 本当に今しか飲めない貴重な瞬間に日本の皆さんと楽しめることに、ペノさんは感動していた。 『一昔前は、ナントのワイン・ビストロの入り口に葡萄の枝をこの時期に店の前に飾って、このムスカデジュースを飲ませていたんだ。まるでボジョレ・ヌーヴォーのようにね。今はそんな習慣が無くなってしまったけど、みんな結構楽しみにしていたものだよ。』とペノさんは嬉しそうに語った。 10月3日、外は生憎の雨だったので皆さんと葡萄園を歩くことが出来なかった。でもその分、セネシャリールの蔵の中で日本の友達と楽しく一期一会をできたことにペノさんは大満足だった。ぺノさんの笑顔はまるで子供のようだった。 夜はナントの街に自然派ワインビストロ、 ル・ピッコロLE PICOROへ 地元のミシェラン2星で働いていたトーマとオレリーちゃんが1年前にオープンしたレストラン。今日は定休日のところを特別オープンしてくれた。 トーマのワインセレクションはピカいちです。二人の情熱が一杯のビストロです。 ペノさん夫婦も合流した。 ペノさんが生涯最高と云う、2007年のミステールのマグナムを持参してくれた。 美味しい生ハムを食べながらアペリティフ代わりのミステールを飲んだ。 何て幸せなんだ。 自然派ワインを造るのは、リスクや困難なことをクリアしながら栽培、醸造をする挑戦の連続です。 それを理解してくれるお客さんと、仲間のビストロトーマとオレリーも加わって、特別なソワレ(宴)となった。昨日、日本からパリに着き、今朝バスでナントまで移動してきた皆さんも、ビストロに着いた時は疲れてとても食べられる体の状態でなかった。 しかし、ペノさんのワインを飲んで不思議にも 全員が元気100倍になってしまってた。

まだ寒い2月の上旬。関西自然派然派ワイン軍団、ナジャの米沢さん、ワインショップFUJIMARUの藤丸さんをはじめとするロワール横断弾丸ツアーを開催した。 L’Ange Vin への訪問は、すでにホームページにもアップしたが、今回の訪問は、もちろん、それだけではない。ロワールのミュスカデからサンセールまで横断走破した弾丸ツアーであった。 2月4日AM5:00 まだ真っ暗なパリを出発。前夜、レストランで遅くまで食事をしていた、関西自然派ワイン軍団のリーダー、藤丸さん、ナジャの米沢さん、マツケン食堂松本さん、小原さん、うずら屋の宮本さん、そして独立開店前の徳大寺さんたちには、ホテルに戻って、マバタキをしたら、さあ、出発! というような、出発からハードな旅となった。パリからナントまで約500km、高速を使って4時間、一路、ミュスカデの偉大で謙虚な生産者、セネシャリエールに向かった。 **Domaine de la Senechaliere** この時期のフランスの日の出は遅い。8時でも、まだ暗い。 到着時間の9時前頃から、やっと陽が昇り、朝焼けの中のすがすがしい訪問となった。 ドメ―ヌに着くと、すでにぶどう畑の中を 興味深そうに歩きまわっているマルク・ぺノさんがいた。 たかがミュスカデ、されど、このミュスカデは、そこんじょそこらのミュスカデと違うのは周知の事実。 シスト質の岩盤と粘土質も混ざる土壌、その下は、ミカシストといわれる、とても硬い岩盤で、もともとは太古の昔、この辺は、ヨーロッパの中でも相当標高の高い山岳地帯だったそうである。 ぶどう畑を歩くと、石英や、火打石などが、多く転がっていて、ミネラル感あふれるワインの根源が理解できる。 また、除草剤や化学肥料を使わない、ぶどう畑は、活き活きしており、なんと70種類の違う植物が共生しているという。 ワインの品質などとは関係なく、他の理由で一度は倒産してしまったドメ―ヌが、日本の熱烈的なファン達のおかげで、今、また再起を始めている。 2009年は、収穫量は少なかったが、とても熟度の高いぶどうが収穫できたという。 通常のこの地区の生産者は、早めに収穫をして、酸を残し補糖をしてアルコールを上げるなどするが、なんと彼の2009年のフォールブランシュの糖度は11.5度になったという。この熟度とミネラル、これがセネシャリエールの持ち味である。 2009年のFolle Branche、Boheme、Miss Terre、Nuitageをタンクから試飲したが、Folle Brancheは、とてもアロマテックで、チャーミングな脂質を持っていた。 Bohemeは、まだ全て発酵が終らず、残糖が10グラムあった。工業的な造りでは、通常3週間ほどで終わるアルコール発酵であるが、ここでは、自然酵母でゆっくりと6カ月かけて発酵を行うのである。このいろんな自然酵母の動き、時間をかけた無理のない発酵が、セネシャリエールの優しい味わいとなるのである。 Miss Terreは、さすが樹齢が古いミュスカデのぶどうらしく、感熟度を感じる凝縮、素晴らしい!2009年の収穫量はたった20hl/haだという。 Nuitageは、あまりアロマの無いミュスカデというぶどう品種から、ぶどうの皮にある旨みを最大限引き出したワイン。 ガスも残っており、それがフレッシュ感を与える。旨い。。。 まだビン詰めしていない2009年だが、日本入荷が待ち遠しい! そのほか、ビン詰めをしている2007年ヴィンテージ、なんとChapeau Melonの初インテージ2001年も試飲させてくれた。 カラフェをして飲んだが、心地よい酸化傾向の香りに、ミネラル感、熟度が高く、厚みもあり、素晴らしいワインであった。ありがとう!マルク・ぺノ !!!あまりに商売気のないそのよどみのない瞳、ピュアな姿、ワイン造りにかける情熱に全員が感動した。 大半の時間をぶどう畑で過ごし、冷え切った身体だったが、温かいマルク・ぺノの受け入れと、ナチュラルなワインが、身体をほっとさせてくれた。 そして、ミュスカデに分かれを告げ、次は、アンジュの生き方も、ワインも超自然派、レ・グリオットに向かった。今日は、3軒の訪問なのだ。急がねば。。。。 **Les Griottes** 午後1時にグリオット到着。 セバスチャンとパトリックが笑顔で迎えてくれた。 1月末から、サロン・ド・ロワールや、ディブ・ボテイユなど試飲会ラッシュであったが、彼らはどの試飲会にも参加せず、ヨーロッパ各国から試飲会にきたお客を、全員自宅で、食事を食べながら歓待したそうである。人ごみ溢れる試飲会のブースで試飲はできても、ちゃんと話はできない、だから自宅で、食事をしながら、ワインを飲みながらコミニケーションを取ることが大切なんだとパトリック。 これがグリオットスタイルというわけだ。 そして、今回、日本人グループの到着ということで、この自宅イベントの最終顧客として迎えられたわけだ。 この日のランチの食材は、全てこの村周辺で取れたもの。しかも有機栽培。この村では、村長自ら、日本でいう地産地消の活動に熱心で、地元の人間も、出来得る限り自分達の地区で採れた野菜、果物や、地元の小麦で作ったパンを食べるようにしているという。 ワインは、もちろんの事である。 ということで、今日のランチは、地元で採れたニンジンのサラダ、地元で採れたねぎをハムでまいてグラタン風にしたもの、付けわせは、ソバの実。 いやあ全てが素朴で美味い。 みんなが地元の物を食べることによって、地元にお金が回るし、野菜はじめ、自然栽培にてワインを造る生産者のワインを飲むことによって、環境も守れる、だから、みんなもっと、もっと自然派ワインを飲まなくていけないと、パトリックは熱弁をふるっていた。 ヴォルヴィックを1本買うと、アフリカの砂漠地帯に井戸が、というようなプロモーションもあったが、自然派ワインを飲むことで、環境を守ることに協力できるんだということである。 なるほど。 ワインは、できたばかりのムーサイヨン、グリオット2007、2008を飲んだが、ムーサイヨンは、例年よりミネラル感が多く、かついつものごとくナチュラル、グリオットは、2007年も美味いが、2008年は、果実味あふれ、かつエレガントで美味い !!! アペリティフに他の生産者の作ったシュナンのペティヤンも飲んだ!!(写真右端) いつでもどこでも仲良しパトリック&セバスチャンコンビ ここは、ワインはもちろん、人間がナチュラルな蔵元である。一緒にいると、自分も家族の一員になったような気がする、このグリオットワールドのファンがいたるところにいるわけである。 グリオットのワインのお問い合わせは、 オリゾン事務局 TEL :03-5565-5884 有限会社クロスロード TEL:03-3352-0911 **Benoit Courault** そして本日最後の3軒目の生産者への訪問だが、夕方5時を過ぎ、だいぶ周りも暗くなってきた。訪問先は、同じくアンジュの若手生産者の中でもずばぬけた信念とワイン造りの腕を持つ男、ブノワ・クーローである。 この男、何が凄いって、まだ28歳なのに、自分の生き方をすでに知っているのである。50を待たずして天命を理解しているのである。もともとワイン造りに興味のあったブノワは、ソムリエを経験後、シャンボール・ミュジニ―のある生産者のところで修業をしていたが、その工業的なワイン造りに疑問を持ち、まだ確固とした考えがないなか、本当のワイン造りを求め南下、そこで、出会った男が、ラングロールのエリックである。エリックの自然なぶどう栽培、ワイン造りを学んだ彼は、独立を目指し、新天地アンジュへ移動する。 そこで、彼を待ち受けていたのは、グリオットのセバスチャンや、パトリック、そしてオリヴィエ・クザンなどの、同じ意志を持つ仲間達だったのである。そして、やっと自分のぶどう畑を手に入れ、このアンジュでワイン造りを2006年にスタートさせたわけである。 2009年現在、ぶどう畑は6,5ha所有。 栽培はクザンと同じく、ビオディナミにて、自分で調合剤も作る。 もちろん、ぶどう畑は、愛馬で耕す。 ブノワの父は、馬の調教師だったこともあり、馬を使ってぶどう畑を耕すことは、すぐに実践できたそうだ。 ビオディナミを始めてから、年々土壌が生きかえってきたという。 その土壌の復活とともに、ワインも年々エレガントな、繊細な味わいへと変わってきた。 この日の試飲は、 1)Le petit Chenin 2008及び2009(樽から試飲) ぶどうはシュナン100%。熟度が高く、ミネラル、けして重くなく、ほどよい爽やかさを持つワイン。 2)Gilbourg 2008 樹齢60年から100年のシュナンで造ったワイン。樽発酵、樽熟成。 ミネラル感あふれ、酸もしっかりとしている。ほどよいヴァニラ香があり、まさにブルゴーニュのグラン・ヴァンスタイル、まっすぐな線の通ったワインである。 3)Les Tabeneaux 2008 カベルネ・ソーヴィニョン/カベルネ・フラン60%/グロロ40% アロマティックで、快適なタンニンがあり、バランスの良いワイン。 2008年は、全体的に酸が強く感じるが、それが清涼感を感じさせる。 4)Les Roulieres 2008 カベルネ・フラン100% セミ・マセラシオン・カルボニックと除梗した通常醸造とをアッソンブラ―ジュしている。 しっかりとしたタンニン、凝縮度のあるワイン。 5)Elegantine Rose グロロ50%、カベルネ50% 果実味あふれ、まさにぶどうジュースのような味わい、どこか和三盆を思わせるような、きめ細かい甘み。 白は、ミネラル、赤は凝縮度がありながら、どちらも繊細な味わい。ロゼは、淡い甘みでなめらか。 空気のような軽い甘みである。 どのキュヴェも絶品である。 そのうちに、グリオットのパトリックのセバスチャンが合流。 飲み会となった。。。。 ロワール横断弾丸ツアー1日目は、やっと夜8時を過ぎ無事終了。。。。お疲れさまでしたあ。 さあ、今から晩御飯だあ!!! ブノワ・クーローのワインのお問い合わせは、 ディオニー株式会社 京都本社 TEL :075-622-0850 東京支店 TEL :03-3538-7854

藤丸さん ロビノ 宮本さん 松下さん 小原さん 大徳寺さん 米沢さん 竹下 関西で自然派ワインを語る時、この男をはずしては考えられない。それが米沢さんだ。 ナジャの米沢さんは阪急インターナショナルのシェフ・ソムリエを勇退して果敢に関西初の本物ワインビストロ“ナジャ”をオープンしたのが2002年だった。私との付き合いは当時からだ。2003年にフランスに来られた時にフランス中を一緒に旅をした。特に印象的だったのは、当時米沢さんの憧れだったエグリエールに訪問した時だった。ベジエのホテルから車でモンペイルー村まで向かった。あの無口の米沢さんが緊張してさらに無口になっていた。そして、コメイラスさんと会って握手した時、何故かコメイラスさんがその手を離さずズット3分間ほど米沢さんに話しかけていた。米沢さんはそのまま緊張のあまり体が直立不動で固まっていた。お互いに目を離さずコメイラスさんは話し続けた。何か遠くから旧知の友がやってきて喜んでいるような感じのコメイラスさんだった。コメイラスさんが手を離した時、米沢さんの極度の緊張から解放された時のあの表情が今でも忘れられない。 今回のツアーの起点になったのはこの藤丸さんだ。藤丸さんは高校生時代から米沢さんの下でホテル・バンケットのサービスアルバイトをしていた。偶然にも藤丸さんの自宅近所に関西初の自然派ワインバーがオープンして浸っていたのが藤丸さん。藤丸さん『自宅の近所にナジャがオープンした時、何故か惹かれてよく出入りしているうちに気が付いたらナジャで働いていた。』その後、2年間ニュージーランドでのワイン造りとオーストラリアにワイン遊学した。ヨーロッパにも数カ月遊学していた。そして3年前に自然派ワイン専門卸酒屋を立ち上げた藤丸さん。関西の自然派ワインの世界ではすでに無くてはならない存在となっている。師匠の米沢さん譲りの無口で、一見シャイな風貌ながら真がしっかりして、スーとソフトなタッチで人の心に入って信頼されてしまう人物だ。 松本さんは昨年大阪の新地に自然派ワインバー“マツケン”をオープンした。松本さんも米沢さんが阪急インターナショナルのバンケットを担当していた当時から一緒に働いていた人物だ。 今回は小原さんも同行している。小原さんは自然派ワインビストロ“ダイガク”で長年働いていた看板女性だ。大阪には小原ファンが多くいる。私も小原ファンの一人だ。笑顔が素晴らしく魅力的な女性だ。マツケンで自然派ワインを飲みながら小原さんの笑顔と松本さんの元気溢れるトークを聞いているだけで疲れが吹っ飛んで元気が湧いてくる。 そして、徳大寺さんは松本さんとホテルで一緒に働いていた。長身でスマート、公家さんのような顔をした若者だ。近日中に大阪の新地に自然派ワインバーをオープンする予定だ。 そして、最後に大阪の気合の入った女、オンナ?うずら屋の宮本さんだ。7年ほど前にフランスに来た時一緒にフランス中を一周した。今回は友人のフランス人がパリにうずら屋風の店を造りたいということで、コラボーを依頼されての来仏だ。パリにうずら屋のような店があったら嬉しいかぎりだ。特別参加の宮本さんだ。 そして、運転主、通訳、道案内を務めるのは、先週日本で東京、大阪、福岡で自然派ワイン大試飲会“レクレアション”を主催したCLUB PASSION DU VINの竹下だ。 今年はこんなパッション・ツアーをドンドン企画実行する予定だ。 2010年の第一回目のパッションツアーは浪速の豪華なメンバーで幕を切った。総勢7名、そして部分参加の私、伊藤が加わってのパッション溢れる旅だった。 アンジェ・ヴァンの熟成カーヴにて 自然派ワインビストロ、世界第一号“アンジュバン”をやったロビノ訪問

~フランスで最も有機栽培が多いと言われているアルザス~ ここ数年、フランス全国では有機栽培をプッシュするムーブメントが起こっています。少しずつですけれども、ブドウ畑を有機栽培に転換する醸造家も増えてきています。 しかしこの用にブドウを育てている生産者は、全国に4%にしか足していません・・・しかし!ここアルザスでは、なんとブドウ栽培面積14 000Ha中、10%ものブドウ園がビオ栽培で育てられているのです!! こんな綺麗な空気に囲まれてワインを造っているLaurent Barth*ローラン・バルツ氏。 彼を一言でいうと・・・とてもシャイ! でも落ち着いている笑顔がとてもキュート! 恥ずかしそうにワインを紹介してくれる彼に、私はちょっぴり母性本能を擽られちゃいました・・・ そんな彼は、私のありがちな質問にも笑顔で応じてくれました・・・ ありがとうです! この地方の天候は? この地方では谷が多く、畑の周りにはヴォージュ山が立っているので、雨から守られているんだよ。年間でも550mm しか降らないだ。なのでどちらかと言うと、乾燥している季節の方が多いかな。 ブドウの熟成度はどうやって分かるの? そうだね、3つポイントがあるんだ。 1:ブドウの種を見て、ちゃんと茶色く、苦味が付いていること。 2:ブドウ木の枝を見て、しっかりと色が付いていること。 3:ブドウの皮に色が綺麗に付いていること。 でも一番良いのは毎日味見して、最高に美味しいときに収穫することだね! ローランにとって、テロワールとブドウ品種の一番良い相性は? う~ん・・・ ゲヴュルツトラミネールには石灰質の土壌、そしてリースリングには花崗岩!この町、Benwhir * ベンウイールでは、15種類ものテロワールが混ざっているんだ。 そして畑も小さな区画に何個にも別れている。僕も、3.70Ha の畑を所得しているが、28個の区画に別れている・・・しかも花崗岩、粘土石灰、マルヌや泥土と、様々なテロワールでブドウを育てられるので、勉強にもなるし、本当に楽しいんだ! 最後に、ローランは何故ワインを造ろうとしたの? 僕の父も、ずっとブドウを育てていたんだ。 でも父は全ての収穫を協同組合に売っていた。 その間、僕は4年間ブルゴーニュでワインの勉強をした後、イランやインド、アフリカやオーストラリアなど世界中を飛び回って醸造や畑作業に付いて学んできた。 その後、1999年に僕が父のドメーヌを継いだんだけれども、5年間の間協同組合に売り続けたんだ。 その間に畑作業をがんばり、区画も綺麗にして、ビオ栽培へと転換したんだ。 今は耕作は当たり前、コンポスト(堆肥)もビオディナミに従って作っているんだよ。 ここで畑見学をしている途中、あり得ないくらい甘く、あり得ないくらい綺麗な香りがするブドウを発見・・・! これぞアルザスにしか見つからないブドウ品種:Muscat O’ttonel*ミュスカ・オトネル! アルザスでももう殆ど見当たらず、わずか2%しか存在しない・・・こんなに美味しいのにもったいない! するとローランが 『栽培するにはとても難しい品種なんだ。完璧なコンディションでなければ、実を生らさない。僕も、3年に1度収穫できるか出来ないか、本当に低い可能性を信じていなければ絶対に無理だよ。』 ~そして醸造所に戻って試飲開始!~ ローランのラベルはとてもシンプル! でも良く見ると・・・葉っぱの絵は全て文字で描かれているのです! アルファベットやアラブ語、他にも分からない国の文字で、 « L’Esprit du Vin »* « ワイン・スピリッツ »と書かれています。 これはローランが仕事で回った国の文字を使って、今まで出会って来た人たちへのメッセージなんですって! 結構ロマンチスト~!! 今回テスティングしたキュベは全て2008年ヴィンテージ! 2008年は酸味が強く、キリッとした味のワインと仕上がっています! Pinot Gris*ピノ・グリ 地質:粘土石灰質 樹齢:8年と55年のブドウ木 残糖:15-18 gr ピノ・グリはアルコール度数が早く上がってしまうため、糖分・酸味・熟成度のバランスが最も最高な時に収穫しなければいけないのです。しかしそのタイミングを察知するのが難しい。 Pinot Noir*ピノ・ノワール 地質:粘土石灰質・砂岩・水晶 樹齢:30年 ピノ・ノワールは日に当たりにくくても一番熟成しやすい品種。ですので収穫時期はいつも一番!2回もの厳しい選別をした後、14日間のマセラシオンを終え、2008年は初めてフィルターを掛けず仕上げたそうです。 味は・・・繊細でフレッシュ!レグリスやさくらんぼの香りが強いです!とても飲みやすく、食欲をそそるバランス抜群なワイン! Pinot d’Alsace*ピノ・ダルザス 地質:泥土・砂質 樹齢:35~40年 大樽で熟成されたこのキュべはとにかく丸みがあり、トロリとしています。甘みが残っていながらもさわやか感があり、美味しい~! Pinot Noir « M »*ピノ・ノワール « M » 地質:粘土石灰質 樹齢:35年 « M »とはMackrainの頭文字・・これは区画の名前なんです! 繊細なタンニンと、まろやかなミネラル感、そしてスパイシーさがこのキュベの特徴です! Sylvaner*シルヴァネール 地質:泥土質 キリッとした酸味と、白い花の心地よい香りがあなたを別世界へと連れて行ってくれます・・・ Racines Métisses*ラシンヌ・メティス 砂質のテロワールで収穫されたリースリングと、ピノ・ダルザス、シルヴァネール、ミュスカ、ピノ・グリをブレンドした一品。とにかくしっかりとした酸味がワインに生き生きさとフレッシュ感を与えています。 Riesling*リースリング 残糖9 gr残っているこのワインは、口に含んだ瞬間強い酸味で目が覚め、その後サッパリとしたフルーツの香りが漂い、最後には甘さが残るという、なんとも感覚たくさんな一品です。 Riesling Vieilles Vignes*リースリング・ヴィエイユ・ヴィーニュ 地質:花崗岩・泥土質 残糖:5 gr グイグイといけてしまう、とても飲みやすいワイン!ミネラル感抜群、そして甘さと酸味のバランスも最高! Muscat d’Alsace*ミュスカ・ダルザス 地質:石灰・マルヌ・泥土質 樹齢:35~40年 とても華やかで気持ちが落ち着く香り・・・しかし飲んでみると結構しっかりしています!このギャップに少しビックリ・・! Gewurztraminer Grand Cru Mackrain*ゲヴュルツトラミネール・グラン・クリュ・マックレイン 地質:泥土・石灰質 […]

~宮崎の高級スーパー“FOODALY”宮田理恵さんフランス畑ロケットツアー~ 多くの流通業がフランスに この秋、日本の流通業の皆さんがこの不景気の中にもめげず多くの人達が来仏した。お酒屋さんグル-プのESPOAをはじめにBMOの山田さんが主催するSTCグル-プの皆さんなど、その他、ワイン販売に熱心な流通業界の人達が多く来仏しました。 CPVは流通業に全面的に協力 クラブ・パッション・ド・ヴァンでは、ワイン販売にパッションをもって取り組んでいる流通人を全面的に応援している。 こんな厳しい時代だからこそ実際に自分の足で動いて本物を見つけ出すという現場に触れる努力が必要なのだ。確かに、この時期不良在庫のワインが各インポーターに溢れている。格安ワインが電話FAXだけで仕入れられる。しかし、そんなところに将来の生き残りの筋書きは見出されない。こんな時期だからこそ自分の足で廻って本物を見つけだして、本当にお買い得な貴重なワインをお客さんに提供することに活路を見出そうという人達がいる。旬の現場から販促のネタを仕入れにやって来る。販促活動にも差が出るのは当たり前だ。 元気溢れる宮田さん 今日は特別熱心な宮田理恵さんを紹介すると共に、本物ワインを造る醸造元も合わせて紹介したい。 突然の電話がCPV東京事務局の竹下より入った『宮田理恵さんがフランスに行きます。アテンドを依頼します。』本当は一人の醸造元アテンドはやらない。醸造元にも時間的迷惑がかかるし我々も一人をアテンドする物理的余裕はない。でも熱意溢れる宮田さんの強い意志と情熱に押されて承諾した。 宮田さん 『本当に日本に自然派ワインが定着するには、私達のような普通の主婦が毎日買い物にくるようなところで買えなければ、真の普及はありえないのではないでしょうか?私達は真剣に取り組みたいと思っています。』宮田さんは本気だと思いました。 日本の独立スーパーの皆さんの行動力には頭の下がる思いだ!良い本物商品がある、と聞けば世界中を飛び廻って探してくる。この行動力がこの厳しい状況の中でも確りした業績を残すことになるのだろう。大手スーパーの巨大組織ではこんなにスピーディーな動きと決断はできないのだろう。しかも本物商品は大量にない商材なので大手では手が出ないというのが本音のところ。そんな隙間をスピーディーにやってのける中小小売業が今元気が良い。 FOODALY に関しての情報はこちら: 住所:880-0916 宮崎県宮崎市大字恒久字辰喰290-1 電話番号 : 09-8554-2681 ~数少ないボルド-の自然派、CH-JONQUEYRES~ COTES DE BLAYE・コート・ドゥ・ブライユ地区にあるシャト-・ジャンキエール