Juin

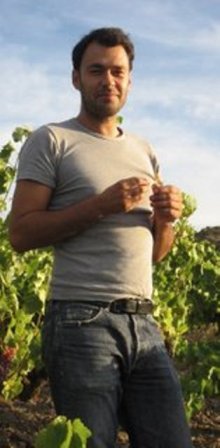

DOM. GIBOULOT訪問

ドメーヌ・エマニュエル・ジブロ訪問 ブルゴーニュで最も早くから自然なワイン造りを始めたジブロ。彼とは昨年の11月に東京で開催されたニコラ・ジョリーが主催するビオディナミ生産者グループの試飲会“ルネッサンス・デ・ザペラシオン”のために来日したとき以来だ。朝9時半にボーヌの町のすぐ外にあるドメーヌに到着すると、笑顔で迎えてくれた。早速、地下のカーヴに入り彼の話を聞く。 10haの畑を所有し、その内の5haはコート・ド・ボーヌのシャルドネ、赤はコート・ド・ニュイに2.3ha所有する。そのほかに、リュリイ、ボーヌとブルゴーニュに畑がある。 意外と知られていないのが、コート・ド・ボーヌというアペラシオンだ。オート・コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュと混同しがちだが、実はまったく別のアペラシオンなのだ。オート・コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュはオート・コート・ド・ボーヌに広がる約20の村の2000ha程のブドウ畑のワインをブレンドして造れるアペラシオンで、大概ネゴシアンがこの地域からブドウを買い集めて安価なワインを生産している。それに対して、コート・ド・ボーヌはボーヌのコミューン内のアペラシオンで、地理的にボーヌ・プルミエクリュのすぐ上に位置する僅か50haの畑から造られるワインだ。従って、コート・ド・ボーヌのアペラシオンは、かなり限定された素性の明らかな上級ワインを生み出す地域と言える。 ドメーヌの設立は1970年、エマニュエルのお父さんがワイン造りを始めた。当初よりお父さんはビオによる自然なブドウ栽培を行っており、エマニュエルは自然とその重要性を身に付け、当然のように自然なワイン造りをするようになった。彼がドメーヌを受け継いだ1985年よりビオで、1996年からはビオディナミでワインを造っている。 彼の行うワイン造りはどんな方法かと尋ねると、その答えは明快。いいブドウさえ出来れば、あとはシンプルに醸造するだけという。何も加えずただ野生酵母の働きに任せるだけだ。 彼は約10種類ものワインを造っているが、その味わいは共通している。白はどこまでも透き通った酸が特徴だ。コート・ド・ボーヌの3種の白を試飲する。始めのキュべ“グランド・シャトレーヌ”は、白い花の香りが印象的。ミネラルと爽やかさな酸がキュッと引き締めてくれて野菜を使った前菜に是非合わせたい。次は“ピエール・ブランシュ”、こちらは蜂蜜の香り、厚みもある。ミネラル感はやや少なくなる。これは石灰の細かくなった砂が多い土壌に由来するそうだ。そしてトップキュヴェの“コンヴ・デヴ”。う〜ん、これは凄い!グランド・シャトレーヌに感じた花のような香り、ピエール・ブランシュの熟したニュアンスを足して上品さを増した、複雑でありうまく調和の取れた味わいだ。これは別格。実は“コンヴ・デヴ”の区画はピエール・ブランシュの中にある小区画なのだが、昔ここに小川が流れており、その影響でこの畑はとても自然治癒力が強いブドウが力強く育つことが出来るという。これこそジブロを象徴するワインだ! お問い合わせ:オリゾン事務局 TEL. 03(5565)5884