Oct

自然派ワイン発祥のMORGON モルゴン村の番人デコンブ、収穫開始

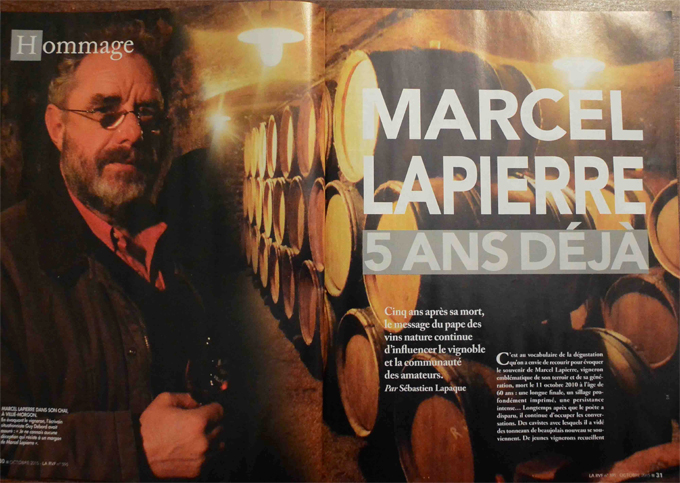

ボジョレ自然派醸造家の中で、いつも最も遅く収穫を始めるデコンブがほぼ他の自然派醸造家より10日遅れで収穫開始。 理由は三つある。 第1にデコンブは常に最大限に葡萄が熟すことでガメの旨味を引き出すことを狙っている。 第2に、デコンブ自身が確りしたワイン質が好きなこと。 第3に、デコンブの畑は殆ど300m~450mと標高が高いので 葡萄が熟すのが遅い。 2016年はデコンブにとって困難な年だった。6月、7月、8月と3回に渡って雹が降った。 ボジョレの中でも標高の高いところが集中してやられた。デコンブの畑は標高が高い。つまり3回とも雹の道筋に畑が出会ってしまった。しかし、残った畑の葡萄をウドンコ病から守るために、息子のケビンと夏休みも返上して戦った。 8月中旬からの好天候がすべてを救ってくれた。 8月の晴天続きが葡萄を乾燥させてくれた。ウドンコ病がミルミルうちに消えていった。 今度は30度から35度まで達する程の晴天が続き過ぎて8月の後半は光合成がストップするほど乾燥してきた。 極度の乾燥の為に葡萄自身が、自身が生存する為に水分を使うようになって、果実を熟成させる為に水分を回さなくなってしまった。 ところが、デコンブの葡萄木は60歳から100歳までの古木が多いので、根っ子が深く伸びていて水分を地中深くから吸収できる。ただ時間がかかる。 ゆっくりとゆっくりと葡萄が熟成していった。9月初旬に最高のタイミングで雨が降った。葡萄の乾燥ストレスは解消できた。でも、デコンブは収穫を開始しなかった。 周りの醸造家がドンドン収穫を初めても、ジッと動かず待った。 9月18日にやっと収穫を開始した。 デコンブにとって心から納得のいく理想の熟度に達して収穫をすることができた。 収穫した葡萄を検品しながら、あまり感情を表現に出さないデコンブの顔に、満足の笑顔が出ていた。 待った甲斐があった。自分が狙った通りの熟度と酸を備えたデコンブ・スタイルのワインができそうだ。 今年はスペインのフラメンコの世界、セルビアの グループを迎えての収穫となった。 リーダーの髭のガブリエルがフラメンコ歌手、 そして、フラメンコのダンサーも何人か来ていた。 きっと最後の収穫祭はフラメンコの一色のお祭りとなるだろう。 今年のデコンブ・ヌーヴォーのスタイルは? 収穫を遅らせた分だけ、果実味が濃縮していながらも、酸がキッチリ乗っていて、透明感のある、酒質+酸でメリハリのある、まさにデコンブ・スタイルのヌーヴォとなるだろう。 SOUVENIR DE Marcl et Nounoun 私とマルセルとヌヌーンと思い出 ジョルジュ・デコンブは、ボジョレでは“ヌヌーン”の愛称で愛されている。モルゴンの熊のような存在。 体も精神もドッシリしていて迫力がある。まさに、モルゴンの番人という感じ。 故マルセル・ラピエールがこよなく愛した人物でもある。 マルセル生存中、私は高速道路で南下する時は、Bellevilleベルビル出口で下りてモルゴンに寄った。 2008年の夏、マルセルと昼食を済ませて、デコンブに会いに行った。 デコンブ醸造所には、隠れ小屋のようなプライベートBARがある。 14時にBARに入ってデコンブを出たのが夜の11時。 ずっと3人で飲み続けた時があった。 マルセルは酔っぱらってくると、歌を歌い始める。デコンブは本当にマルセルの事が好きで、帰らせないように 次々ボトルを開ける。マルセルも私もベロベロ状態だった。 でも本当に楽しかった思い出。 デコンブにとってマルセルは師でもあってお父さんのような家族だった。 マルセルも同様に接していた。