Mai

我が人生を変えた生産者Le Casot des Mailloles ル・カゾ・デ・マイヨル

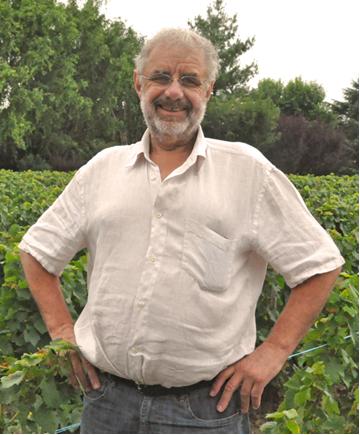

数年前に初めてここル・カゾ・デ・マイヨルのワインを飲んだことが、自然派ワインの世界に身をおきたいと思うようになったきっかけだった。自然派ワインの経験値が低かった当時の私にとって、ジズレヌとアランの二人が作り出すワイン(記憶では、当時初めて飲んだ一本はSoula V)の力強さ、いくつものスパイスが混ざり合ったような複雑さ、はこれまで経験したことの無い衝撃的なもので、自分の舌と記憶に深く刻み込まれることとなった。このワインに出会った当時は、自然派どころかワインとはまったく無縁の業界に身を置いており、Soula Vに関しても当時から通い詰めているパリの自然派ワインブティックCrus et Découvertesのオーナーであるミカエルに勧められるがまま購入した一本だった。ところが、結果的にはまさにこのSoula Vこそが私の人生の方向性を大きく変更し、決定付けた一本だったと言える。それ以来、パリにいながらも時折、試飲会などでル・カゾ・デ・マイヨルのワインを口にする機会(訪問の一週間前にもカーヴ オジェでの試飲会にジズレヌがいらっしゃっていて、2010年の各キュヴェを試飲させていただいたところだった)には恵まれていたものの、いつかこの土地を訪れて、彼らのワインをより直接的に、よりよく理解したいと思うようになった。 そして、この度ついにその機会に恵まれたのだ。 お客様のラングドックおよびルシヨン地方巡りに同行した折に、途中から一行と離れてひとりバニュルス・シュル・メールの街に残った。その日は、楽しみでなかなか眠ることができず、翌朝のアランとの待ち合わせに備えて、待ち合わせ場所である醸造所の下見に行った。醸造所は、自然派ワインバーや酢のショップが並ぶ街の中に位置していた。 待ち合わせ時間の10時を少し過ぎて到着しても醸造所の扉は固く閉じたままだったが、写真撮影などしていると、ほどなくしてアランが登場した。ジズレヌにはパリの試飲会などでお目にかかる機会がこれまでにもあったが、アランとは初めてお会いすることができた。赤黒い鼻と、握手した時に感じたゴツゴツした大きな手が印象的な優しそうな人だった。 挨拶もそこそこに、早速アランの車に乗せてもらって畑巡りを開始。ル・カゾ・デ・マイヨルの畑は、海に近いバニュルス・シュル・メール (1ha60)と内陸のTrouillasトゥルイヤ (2ha、バニュルス・シュル・メールから40kmほど離れた平地に位置し、土壌は粘土砂質)に区分され、それぞれ地質も環境も全く異なる。今回は、アランに海に近いバニュルス・シュル・メール のいくつかの区画(主に古樹が植えられており、土壌はシストで乾燥質。このバニュルス・シュル・メールの畑からは現在、赤のキュヴェが3種類、白のキュヴェが1種類作られている。古樹は、同じ区画に複数の品種を植えている)をご案内いただいた。そして、さらに、バニュルス・シュル・メールの畑は、大きく分けて海沿いの区画と内陸の区画とに分かれており、以下、「海沿いの区画」と「内陸の区画」それぞれの特徴を記す。 地中海を見下ろす絶景のブドウ畑 海沿いの区画 Banyuls-sur-Merの畑のうちでとりわけ特徴的なのは海側の区画で、地中海を一望できる標高200メートルほどの高台の急な斜面に広がっている。畑の周囲はgarrigue(ガリッグ: 野生のハーブ等の低木草)が生い茂る環境で、歩いているだけで強いガリッグの香りが鼻腔をくすぐる。また、この区画のもうひとつの大きな特長は、陸側からの強風(tramontane : トラモンターナ)および海風にさらされていることである。これらの風がガリッグの強い香りをブドウ樹に吹き付け、ブドウに風味を与えるとのことである。また、何も遮るもののない日当たりのよいこの区画が2003年の猛暑に耐えることができたのは、海の近さと海風のおかげだということである。 内陸の区画 海からは少し離れた内陸の区画の特徴は、標高100メートルから350メートルまで様々な場所に区画が点在している(例えば、ゴディという区画は標高250メートルに位置し、古樹のなかでも樹齢の高い樹が植えられている。他には、標高300メートルに位置するグラタイユルや周囲の森によって淡水が確保されているためバニュルス・シュル・メールの畑のうちで最も水分に富み、涼しい区画であるシャタニエなどがある)ことである。海沿いの区画に比べて、土壌の乾燥度が低いため、岩盤が詰まって層を成しているシスト土壌を見ることができる。 「ワインは周りの環境全てによってできあがる!」 以上のように、今回はアランと共に3時間半かけてバニュルス・シュル・メールの畑を構成する海沿い、内陸の複数の区画を歩いた。ここのワインに感動を覚えて以来、初めて自分の目で土地、環境、生産者を自分の目で直接見ることができ、ここのワインをより多角的に理解できた気がする。アランと色々な話をする中で、印象的だった言葉をひとつ取り上げるとすれば「ワインは土壌だけでなく、周りの環境すべてで作られる」というものである。海側、陸側からの強い風、一面のハーブがその風によってブドウ樹に吹き付けられ、独特のアロマを備えるワインを生み出す。考えてみれば、土壌だけでなく、環境全体がワインを作り出すというのは当たり前なのだが、そうであるからこそ、こういった海に面した急斜面という稀有で過酷な環境を敢えて選び、その環境とブドウの魅力、ポテンシャルを十分に引き出しながら自然、個性的でかつバランスのよいワインを生み出すのは、並々ならぬパッションと努力が必要だろう。アランは数日後にロンドンへの出張を控えているという忙しい身でありながら、直前に予約を取り付けた私のために長時間に渡ってル・カゾ・デ・マイヨルのワインを生み出す環境について丁寧に説明してくださった。 最後に醸造所に戻って新しいヴィンテージの試飲をさせてもらった際に、古いヴィンテージのものを購入しようとしたが、在庫はゼロ。それもそのはずで年間生産量が8000-10000本しかないのだから。パリに戻った数日後に立ち寄った自然派ワインのブティックで残り一本のSoula Vを偶然にも見つけ、即購入し、家で堪能したのは言うまでもない。 およそ二年ぶりに味わったSoula Vは、スパイシーかつブルーベリーや黒スグリなど黒系の果実感をたっぷり備えた複雑なアロマを十分に維持しながら、それでいて繊細さを失わず、さらには二年前のそれよりも深みを増し、樹齢60年以上のグルナッシュ・ノワールが長期の熟成に耐えうるポテンシャルを備えていることを改めて認識できた。次回の訪問の際は、今回残念ながら時間切れでお話を伺うことができなかった醸造のポイントについて伺う予定である。