Mai

やる気満々のジョルディ、ル・カゾ・デ・マイヨル………… Le Casot des Mailloles

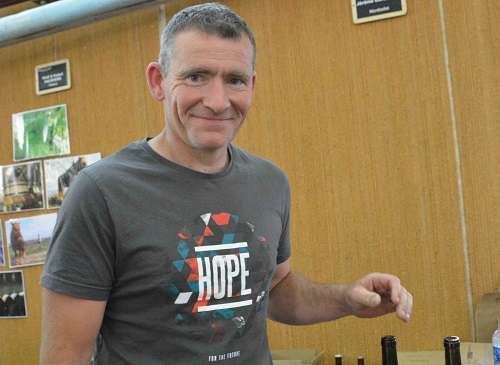

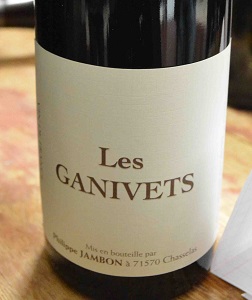

Salon de vin “Indigenes” ワイン見本市アンディジェンヌ Part-11 若きジョルディにはPASSIONと体力がある。逆境にある産地に入り。3年前にル・カゾ・デ・マイヨルを引き継いだ。 ガッツあるジョルディは困難な条件をものともせずに一挙にクリアしてトビッキリ美味しい自然派ワインを醸造している。 こんな絶景の葡萄園なら厳しい傾斜の仕事も苦にならない。 樹齢が古く根っ子がシスト岩盤を打ち破って深く入り込んでいる。 このシスト岩盤のミネラル感は他の地方では絶対にでない特徴を備えている。 ワインが濃くても、薄めでもスーット真っ直ぐに伸びていく爽やかさを与えてくれる。 Rose de Zazaロゼ・ド・ザザ 赤葡萄のシラー品種と白葡萄のマルサンヌをプレスしたジュースを発酵させたロゼ。 淡いロゼ色が美しくミネラル感でしめてあるスタイル。和食にはピッタリ。 Comax Ethylix コマックス・エティリックス 同じく赤葡萄のシラー品種と白葡萄のマルサンヌ品種を3日間マセラッションをやったワイン。 薄めの赤ワインと云う色合い、軽やかな中にもシスト土壌のミネラルがキッチリ主張している真っ直ぐさがある。 Perpignanペルピニャンの夜は地元で有名な牛肉専門レストランLe Divilル・ディヴィルにて 美味しい熟成肉とル・カゾ・デ・マイヨルのLe SOULA ル・スラを合わせて堪能した。 肉の塩っぽい旨味と油性をシスト土壌の真っ直ぐなミネラル感が絶妙のマリアージュでした。 即、地元で認められるのは珍しい。