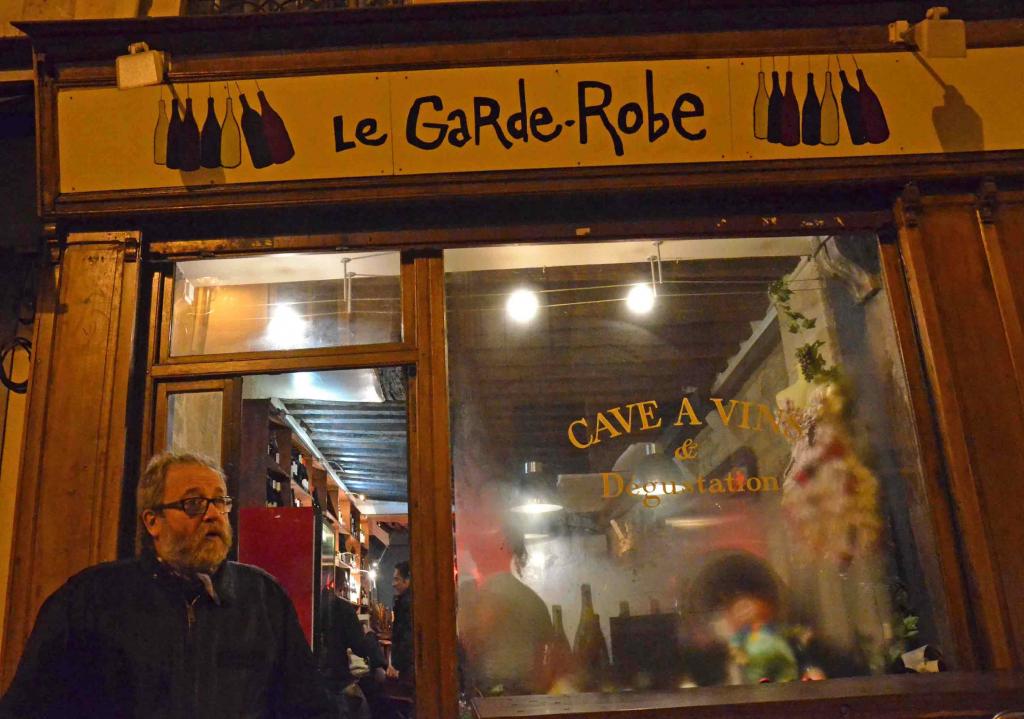

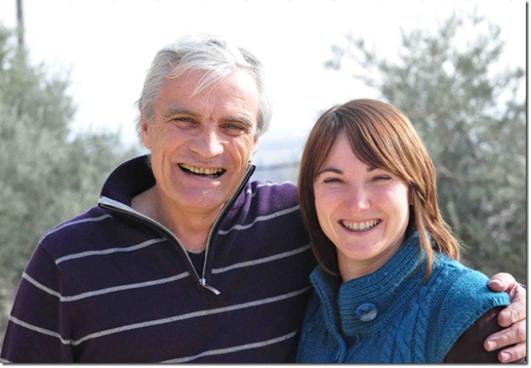

今日は久しぶりに試飲会のレポートです。 2年間のブランクがあるので、ゆるーいコメントから始めますが、どうぞお許し下さい! Les Toquésの試飲会では、ローヌ地方の生産者が勢ぞろい。 今回の会場は、魚料理で有名な、 Macéo Restautant*マセオ・レストランの二階で行われました。 古くから建っているこのレストランは、オスマニアン・スタイルが魅力。 ゴージャスなインテリアで一度優雅な夕食を味わってみたいです! Macéo Restaurant 15, Rue des Petits-Champs, 75001 Paris Tel : 01 42 97 53 85 Métro : Pyramide / Palais Royal / Bourse / Les Halles La Ferme St Martin * ラ・フェルム・サン・マルタン 最初に試飲したのは、スゼットの村でワイン造りを受け継いだ、La Ferme St Martin* ラ・フェルム・サン・マルタンのThomas Jullien*トマ・ジュリアン。 お父さんのGuy*ギーさんもいたけれど、相変わらずのシャイ・ガイ。 今年の出来具合は? 『2012年・13年が暑いビンテージ。 2014年は爽やかなビンテージ。 2015年はバランスが良いビンテージだよ!』 Blanc 2014*白2014 (Clairette, Grenache Blanc, Roussanne) ルサンヌをマセラシオンした後、他の品種とブレンド。 熟成:2/3フードルで、1/3タンク。 ミネラル感◎・繊細で長く続く後味・フレッシュ! テラスでの一杯かな! La Gérine 2014*ラ・ジェリンヌ2014 (Grenache 50%, Cinsault 25%, Carignan 25%) カリニャンをマセラシオン・カルボニック。 飲みやすさ◎・フルーティー・ほんのりスパイシー。 友達との飲み会のお供に。 Les Estaillades 2014*レ・ゼスタイヤード2014 (Grenache 90%, Counoise 10%) シラーのようなスパイシーさ・クノワーズが出す野性感・でも口当たりはボリューミーで爽やかでビックリ◎ Les Terres Jaunes 2014 *レ・テール・ジョーヌ2014 (Grenache 80%, Syrah 20%) 繊細度◎・なめらか・より女性的。 ちょっと豪華なディナーに。 Beaume de Venise 2014 *ボーム・ド・ヴニーズ2014 (Grenache 85%, Syrah 15%) 熟成:1/2フードルで、1/2タンク。 まろやか・エレガント・14,5°もあるのに酸味がキリットあるので飲みやすい! これはお肉と一緒に是非!! Cave d’Estezargues*カーヴ・デステザルグ 続いては、いつも笑顔で出迎えてくれる、Cave d’Estezargues*カーヴ・デステザルグのDenis Deschamps […]