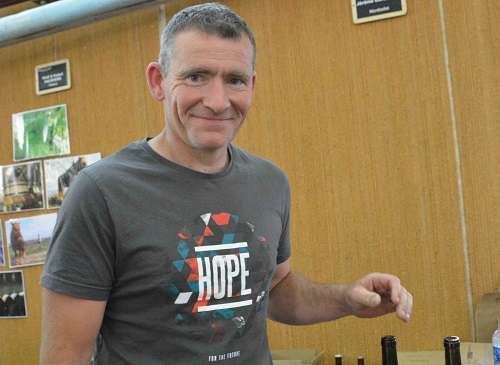

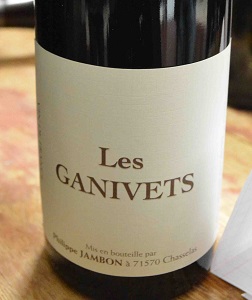

Il y a beaucoup de vignerons qui passent à Paris en cette saison chez Oeno. Philippe Jambon et Pascal Simonutti se sont rencontrés ici. Ils sont restés une demi-journée, à discuter , manger, déguster, et boire. On a passé un très bon moment. この年末の時期は多くの醸造家がパリにやって来る。 自然派の極を走る2人が偶然に、いや必然的にCPV事務所で奇跡の遭遇。 カタチは違っても極を走るフィリップ・ジャンボンとパスカル・シモヌッティの二人だ。 弁当昼食(パリで日本弁当が買える)、食べながら、約20本のワインをブラインドテースティング、この一年あったことなど、それぞれの“今”を5時間ほど語り合いました。 それぞれが、悩み、問題を抱えながら頑張っている。 フィリップの奥さんカトリーヌが名言。 『問題、悩みを持っていない人など世の仲に存在しないわ。皆』と笑い飛ばした。 50歳を超えてもなお夢を追い続けるフィリップ・ジャンボンを支えるカトリーヌの一言に皆、納得。 ジャンボン・ワインのファンも多いけど、カトちゃんファンも多い。私もその一人。 2016年はフィリップ・ジャンボンにとって、きわめて厳しいミレジムとなった。 ジャンボン家は厳しい年は慣れているけど、16年は度を超えたミレジムだった。 冷害、雹、ウドンコ病ど災害で5hl/haという生産量。 台所を支えるカトリーヌの奮闘が予想される年になった。 ジャンボン家を応援、支えているのは、フィリップを心から信頼して、 心からジャンボンファミリーを愛している周りの仲間醸造家達ちだ。 フィリップはボジョレ自然の極をいく醸造家達のリーダーでもある。 彼らが、醸造上でも、生きる上でも問題を抱えた時は、フィリップは自分の事の様に真剣に考えて問題解決の為に協力してくれた経験を持っている。 Une Trancheは、そんな醸造家達がジャンボンファミリーとジャンボン・ワインを飲み続けることが出来るように提供してくれたワインを詰めたワインだ。 皆、ジャンボンの影響を享受した醸造家ばかりである。ジャンボン風味が乗り移ったスタイルになっている。 ジャンボンが続けられるのはUne Trancheユンヌ・トランシュのお蔭でもある。ボジョレのジャンボンファミリーへの“愛”が詰まったワインと言ってよい。 ジャンボンを愛する日本の皆さん!Une Trancheを是非試してみてください。 ジャンボン風味が乗り移った“エモーション”を伝わってくるワイン達です。 リリアン・ボッシュなどジャンボンファミリーを愛してやまない近隣の醸造家達が集まって友情収穫をした2016年の収穫写真です。 葡萄木に一房の葡萄もなかった木が多かった。 あまりにもの極小さに流石のフィリップも気落ちしていた。 皆で行って元気付けながら収穫した。 ジャンボン,Une trancheを試しください!! きっと、彼らの“エモーション”が伝わってきて暖かくなりますよ!! 世界無形文化遺産を継続させたい。 フィリップがやっている事、記録は醸造学の研究室では絶対に出来ない貴重な醸造実験の実録となって、将来の醸造学のヒントに繋がるでしょう。 パスカル・シモヌッティがParisまで出てくるのは本当に稀である。 この二人が同時にCPV事務所で遭遇したのは嬉しい限りだ。 カタチは違うけど、色んな意味で“極”の世界で生きている。 パスカルは2度に渡る交通事故で足と内蔵にトラブルがあり、もう何年も経つのに今でもリハビリを続けながらのワイン造りをやっている。 心身共にギリギリの線のところで踏ん張っている。 いつワイン造りがストップせざるをえない状況になるか、本人にも分からない。 パスカル・シモヌッティのワインは何かを超えた“危なさ”を備えたロックンロール的な魅力がある。 他のワインでは絶対に代替えできない強烈な魅力を備えている。 パスカルの生き方が反映されている。余計なものをスッパリと切り捨てて、本当に必要なものだけに集中した生き方。 余計なものはない、質素で真っ直ぐなワインだ。 フィリップと同様に、飲む人にエモーションが伝わるのだろう、強烈で熱狂的なファンが世界中にいるパスカル・シモヌッティだ。 パスカルは若き頃、アルザスのブルノ・シュレールで修業、ロワールでもテェリー・プゼラやヴァンサン・ジローなどで修業をした。 2002年に6ヘクタールの畑で独立した。 最初からAOCを名乗ることなく超自然なVIN DE TABLEでとうしていた。 2010年に残念な交通事故で心身にダメージを負った。 それからは、周りの醸造元仲間、身内の援助を受けながら、頑張って現在に至っている。 パスカル・シモヌッティも2016年は厳しい年だった。 収穫は殆どないに等しい。 何とか、持ちこたえてほしい。 応援したい!! Pascal Simonutti est venu au Japon en 2007. Il a fait un […]