Mai

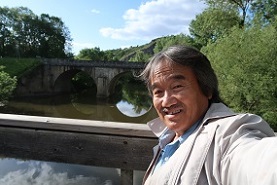

酸を伴った黄金の甘い貴腐ワインを可能にする、Layon レイヨン川

フランスで貴腐ワインといえばボルドーのソーテルヌか、ここ Angers アンジェの Coteaux du Layon コトー・デュ・レイヨン。 ソーテルヌとコトー・デュ・レイヨンの違いは“酸”。 コトー・デュ・レイヨンはソーテルヌと比較するとかなり北に位置している。 貴腐菌がついて糖度がドンドン上がっても酸が少なくならない。 だから、甘口でもビシッと効いている。 たれない、甘すぎるように感じない。 極甘でも、甘さが気持ち良く、スカッとしている。 そんな特別な貴腐ワインができるのは、このレイヨン川の湿気のお蔭。 秋のレイヨン川付近では朝霧が深い。 この朝霧のお蔭でプリチュール・ノーブルと云われる特別な菌が葡萄の皮に付着する。 そうすると葡萄実の中の水分が少なくなって糖度がドンドン上がっていくのです。 そして、気温が低いので酸が下がらない。 それはそれはもう特別な甘さ、そして同時にフレッシュな酸があって、 もう、堪らないですね。 甘口ワインこそ自然派でないと!! 普通の造りでは酸化防止剤を目いっぱい入れてしまう。 だから、甘いワインを飲むと頭が直ぐに痛くなってしまったり、繊細な人は気持ち悪くなってしまう。 アンジェの自然派の蔵元なら量は少なくとも皆造っています。 例えば Philippe Delmée フィリップ・デルメ醸造の La Grosse Nadine Vin Blanc Liquoreux などはもう極ウマです。 シスト土壌のミネラルもビシッとあり。 日本の自然派インポーターの皆さんへ 少しでもいいので、是非 Vin Liquoleux 甘口のヴァン・リコルーをインポートしましょう! きっと、消費者の皆さんも満足されることでしょう。